LaseView

ビームプロファイラ解析アプリ

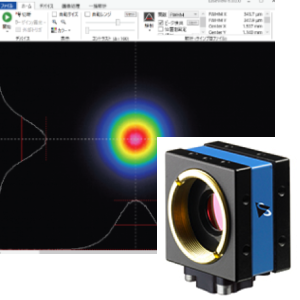

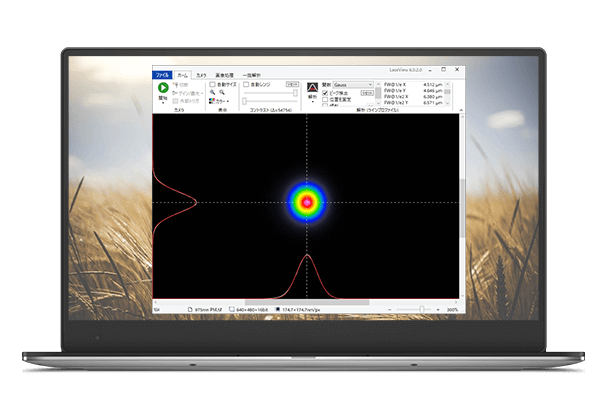

ビームプロファイラ解析アプリ LaseView は、CCDカメラ/CMOSカメラをビームプロファイラとして利用することができる、高機能で汎用的なレーザービームプロファイラのソフトウェアです。

カメラセットのカメラ以外にも、市販されているCCDカメラ/CMOSカメラを利用でき、極めて低コストかつ実用的なビーム計測システムを容易に構築することができます。

- ビームプロファイルやビーム径を簡単測定

- 市販のカメラも使用可能

▶安価なビームモニタリングシステムを構築可能

※ 詳細は 各種詳細 > カメラオプション へ - M2(エムスクエア)ビーム品質を測定可能

▶ オプション使用で自動測定が可能(M²測定キット)

※ 詳細は 各種詳細 > 解析機能の詳細 へ - ビーム広がり角(ダイバージェンス)を測定可能

▶ 伝搬損失を測定可能

※ 詳細は 各種詳細 > 解析機能の詳細 へ - ビームポインティング経時変化を測定可能

▶ ビーム安定性を測定可能

※ 詳細は 各種詳細 > 解析機能の詳細 へ - 1 μmから測定できる微小ビーム測定光学系セットオプション

※ 詳細は 各種詳細 > その他のオプション へ - 800 mmまで測定できる大口径・ハイパワー対応ビームプロファイラオプション

- 設定時間間隔における画像保存が可能(画像ロギング機能)

- マルチベームの測定が可能

- 無料評価版あり

- 1台のパソコン(PC)に1つのソフト(ライセンス)

- 1台のソフトに多数のカメラを接続可能

- 日本語OS以外の言語では、自動的に英語表記 (日本語/英語対応)

価格

| 製品名、型番 | 価格(税抜き) | 納期 | |

|---|---|---|---|

| 製品版 | ビームプロファイラ解析アプリ 型番:LBP-LV001 |

お問い合わせください | 即日 |

| 評価版 (7日間) |

ビームプロファイラ解析アプリ(評価版) 型番:LaseView 6 evaluation |

お問い合わせください | 即日 |

*本製品(ビームプロファイラ解析アプリLaseView)は、1マシン1ライセンスとなります。

各種詳細

*カメラが最初からセットになっているカメラセットは、別ページの「ビームプロファイラ カメラセット」をご覧ください。

*ビーム強度が強い場合や、ビーム径が小さい場合は、下記の「その他のオプション」タブをご覧ください。

*ビーム径が大きい場合は、別ページの「大口径・ハイパワー対応ビームプロファイラ」をご覧ください。

特徴

- リボンUIユーザインタフェース

- 画像ロギング機能

- ビームポインティング経時変化の解析

- ビーム広がり角の解析

- ヒストグラム表示

- ビームの空間的な強度分布の測定

- ビーム径の測定

- M2の自動測定(オプション)

- マルチビームの測定が可能

- 30 μm以下の微小ビームの測定

- 微小ビーム自動追従・拡大表示 (「ビームに注目」機能)

- リアルタイムな画像平均化機能

- リアルタイムなコントラスト調整機能(16 bit, 65536階調の広いダイナミックレンジ)

- 露光時間の自動調整

- 画像バッファ機能(複数の画像をメモリ上に蓄積し順次表示可能)

- TIFF形式での画像保存機能

- ハードウェア・アクセラレーションによるスムーズな表示機能

- 32 bitおよび64 bit Windowsに対応

- 日本語OS以外の言語では、自動的に英語表記 (日本語/英語対応)

動作環境

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

CPU速度:Intel社製Core i3 2GHz 又は他社同等以上

空きメモリ:512MB 以上

※ ただし、この環境を満たすすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。

※ 本ソフトウェアの動作には、.NET Framework 4.5 以上が必要です。

.NET Framework のバージョンの確認は下記から行えます。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh925568(v=vs.110).aspx

※ バージョンによって本マニュアルの画面と実際の画面が異なる事がなりますが、問題なく使用できます。

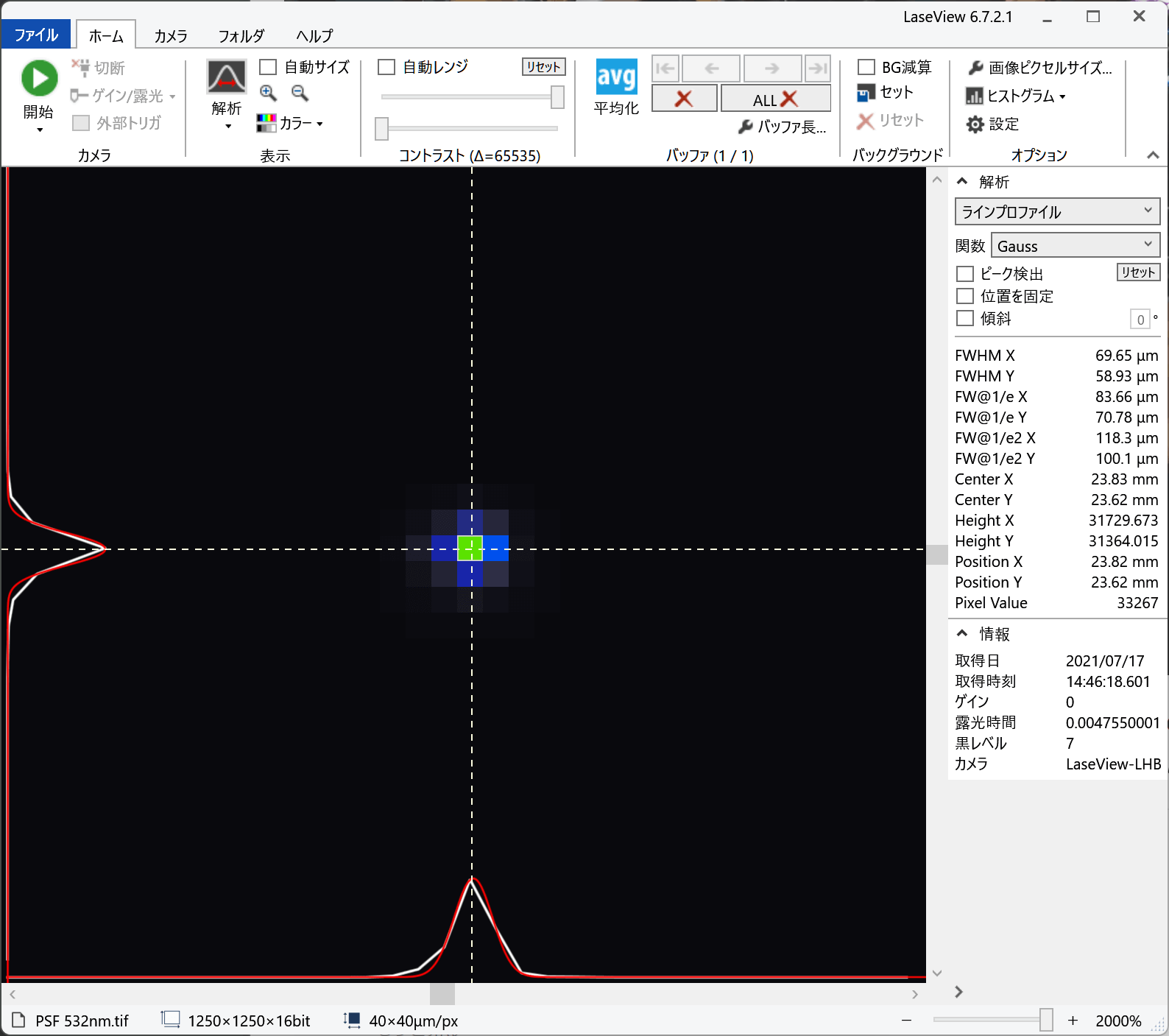

解析機能

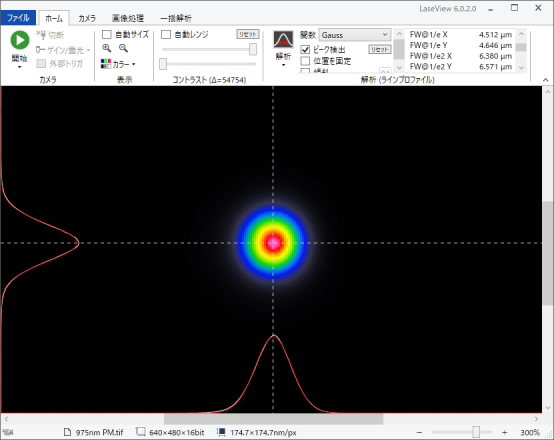

- ラインプロファイル(Line Profile)

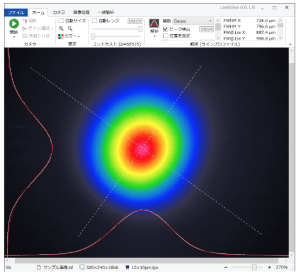

十字線上のラインプロファイル表示(Gauss、Lorentz、Sech関数フィッティング及びFWHM解析機能付き) - 積分プロファイル(Integration Profile)

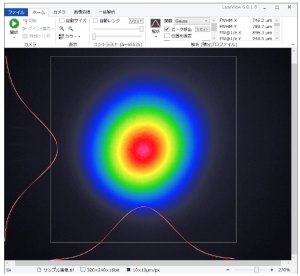

水平/垂直方向に平均化したプロファイルの表示(ラインプロファイルと同様の解析機能付き) - 最大値投影プロファイル(Max. Intensity Projection)

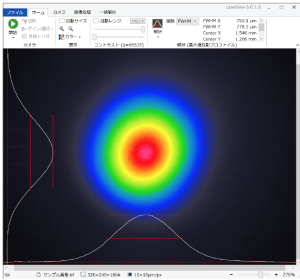

水平/垂直方向の正射影(最大値)プロファイルの表示(ラインプロファイルと同様の解析機能付き) - 2点間距離(Point-Point Distance)

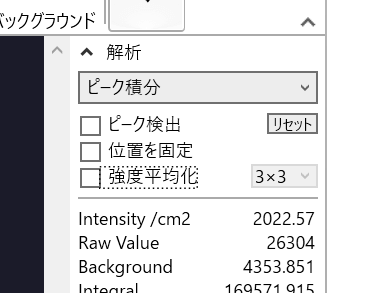

画面上で任意の2点間距離の測定 - ピーク積分(Peak Integration)

円外をバックグラウンドとして円内の積分値の解析とカーソル上の光強度を解析

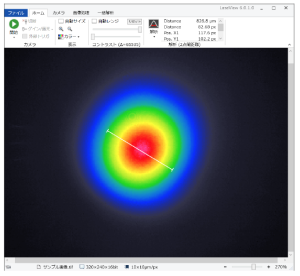

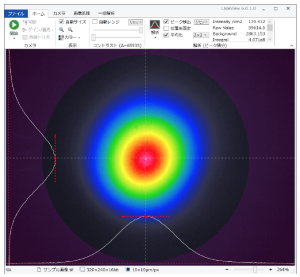

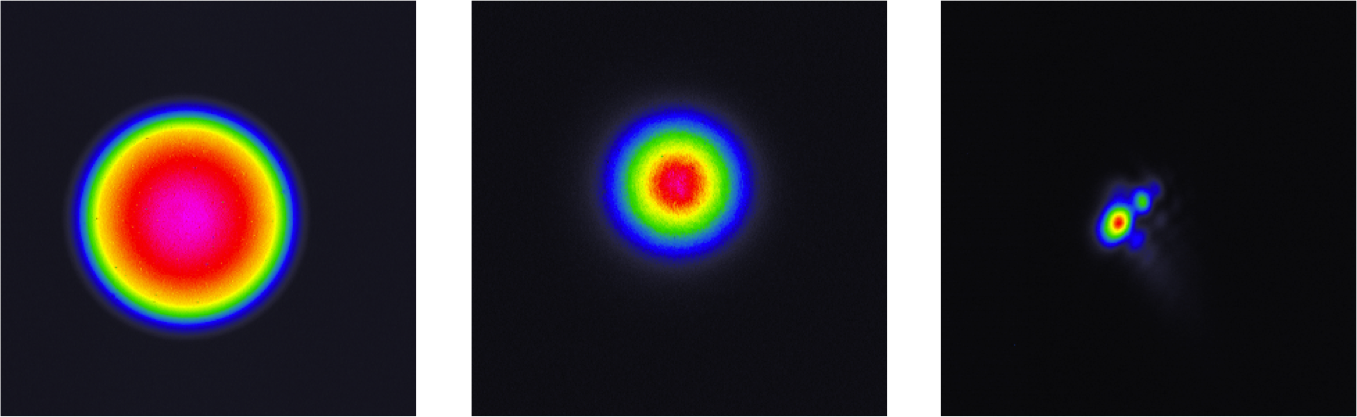

解析例

十字線上のラインプロファイルを表示します(白線)。ビームプロファイルのFWHMを求めたり、Gauss、Lorentz、Sech関数でフィッティングすることができます。(赤線はSech2関数でフィッティングしたもの)十字線は回転させることもできます。

水平/垂直方向に平均化したプロファイルを表示します。ラインプロファイルと同様の解析機能を使うことができます。

水平/垂直方向の正射影(最大値)のプロファイルのみを表示します。ラインプロファイルと同様の解析機能を使うことができます。下図ではFWHMを測定しています。

画面上で任意の2点間距離を測定できます。下図では、緑色で示されているプロファイルの直径が826.8 μmであることが分かります。

円外をバックグラウンドとして園内の積分値の解析を行います。画面上に出てくる円の位置・大きさを調整し、ビームが円内に十分に収まるように調節します。下図のような状態で「ピーク検出」をクリックすると、ピーク位置が十字カーソルで示されます。

各機能の中で使用されている表記の説明

それぞれの機能の中で使用されている表記の説明を下表に示します。

| 機能 | 表記 | 説明 |

|---|---|---|

| ラインプロファイル 積分プロファイル 最大値投影プロファイル |

FWHM X | 水平方向の半値全幅 |

| FWHM Y | 垂直方向の半値全幅 | |

| FW@1/e X | 水平方向の1/eでの全幅 | |

| FW@1/e Y | 垂直方向の1/eでの全幅 | |

| FW@1/e2 X | 水平方向の1/(e×e)での全幅 | |

| FW@1/e2 Y | 垂直方向の1/(e×e)での全幅 | |

| Center X | 水平方向の中心座標 | |

| Center Y | 垂直方向の中心座標 | |

| Height X | 水平方向のピークの高さ | |

| Height Y | 垂直方向のピークの高さ | |

| Position X | 水平方向のカーソルの位置 | |

| Position Y | 垂直方向のカーソルの位置 | |

| 積分プロファイル | Max X | 水平方向の信号強度の最大値 |

| Min X | 水平方向の信号強度の最小値 | |

| Max Y | 垂直方向の信号強度の最大値 | |

| Min Y | 垂直方向の信号強度の最小値 | |

| 2点間距離 | Distance | 二点間距離(メートル単位) |

| Distance | 二点間距離(ピクセル単位) | |

| Pos. X1 | 一点目のX座標 | |

| Pos. Y1 | 一点目のY座標 | |

| Pos. X2 | 二点目のX座標 | |

| Pos. Y2 | 二点目のY座標 | |

| ピーク積分 | Intensity /cm2 | カーソル位置の強度(cm^-2単位) |

| Raw Value | Intensity値のデジタルカウント値 | |

| Background | バックグラウンドの信号強度 | |

| Integral | バックグラウンド減算した積分値 | |

| Raw Integral | バックグラウンド減算しない積分値 | |

| Position X | 水平方向のカーソルの位置 | |

| Position Y | 垂直方向のカーソルの位置 |

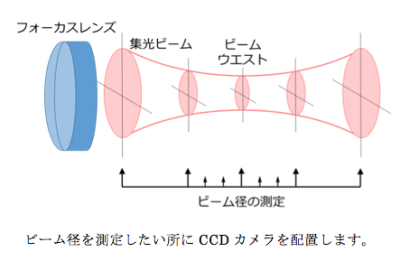

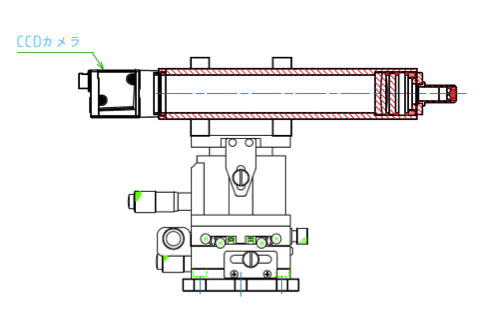

光学系のセッティングの手順を以下に示します。 M2 ビーム品質解析の手順を以下に示します。 ※解析結果はビーム半径で表示されます ビーム広がり角解析の手順を以下に示します。 ビームポインティング経時変化の解析の手順を以下に示します。

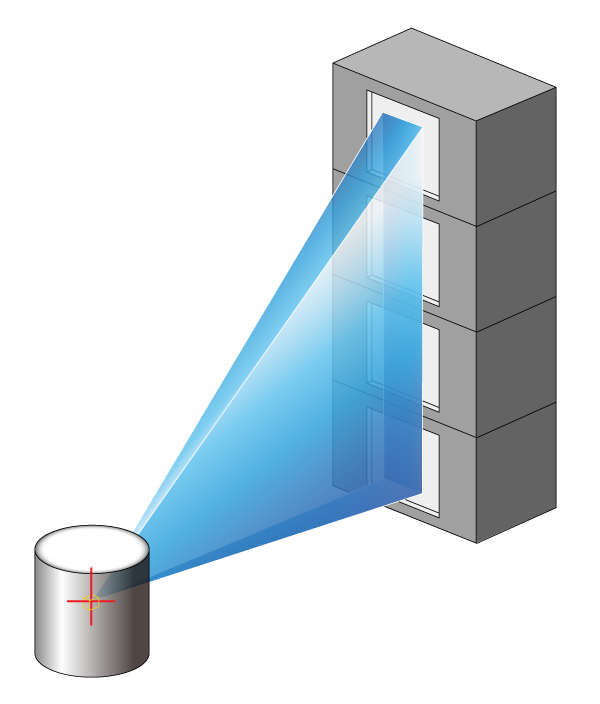

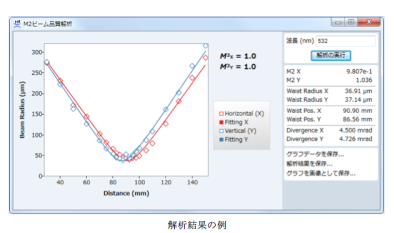

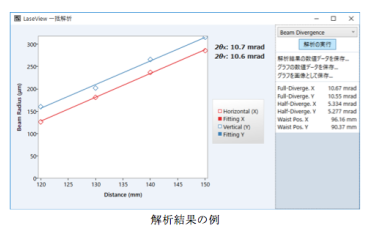

M2ビーム品質の解析機能

例. 30 mm.tif、100 mm.tif、150 mm.tif などビーム広がり角の解析機能

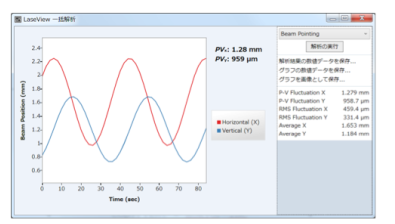

ビームポインティング経時変化の解析機能

uEye+対応カメラ全機種に対応しております。

CSシリーズ、DNシリーズともにLaseView 6.9.4.0以降で動作します。 ・CSシリーズ ・DNシリーズ Thorlabs社のサイエンティフィックカメラ全機種、および、DCxシリーズカメラに対応しています。 波長1100 nm以上のレーザーの観察には赤外線カメラが必要です。

* パルス光の測定にはトリガー付きカメラが適しています。

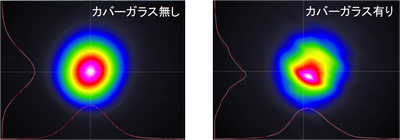

* CWレーザーやナノ秒レーザーの測定には、カバーガラスなしのカメラが適しています。

* CCDカメラは波長1320 nmまで感度がありますが、ビームプロファイル測定には誤差が生じます。 1100 nm以上の長波長帯域を精度よく計測するには、赤外線カメラの使用をお勧めします。CCDカメラ

その中でもお勧めは、安価なImaging Source社USB 2.0 CCDモノクロカメラ「DMK 21AU04」です。Imaging Source社 USB2.0 CCDモノクロカメラ

製品

解像度[pixel]

フレーム

レート※1センサー

トリガー※2

カバーガラス

価格(税抜き)

DMK 21AU04

640 x 480

60 fps

1/4型

なし

あり

¥57,000

DMK 21BU04

640 x 480

60 fps

1/4型

あり

あり

¥72,000

DMK 31AU03

1024 x 768

30 fps

1/3型

なし

あり

¥103,000

DMK 31BU03

1024 x 768

30 fps

1/3型

あり

あり

¥115,000

DMK 41AU02

1280 x 960

15 fps

1/2型

なし

あり

¥110,000

DMK 41BU02

1280 x 960

15 fps

1/2型

あり

あり

¥115,000

DMK 51AU02

1600 x 1200

12 fps

1/1.8型

なし

あり

¥152,000

DMK 51BU02

1600 x 1200

12 fps

1/1.8型

あり

あり

¥164,000

DMK 51BU02.WG

1600 x 1200

12 fps

1/1.8型

あり

なし

¥228,000

USB2.0 ケーブル 2m

–

–

–

–

–

¥1,000

Imaging Source社 USB3.0 CCDモノクロカメラ

製品

解像度[pixel]

フレーム

レート※1センサー

トリガー※3

カバーガラス

価格(税抜き)

DMK 23U618

640 x 480

120 fps

1/4型

あり

あり

¥59,800

DMK 23U445

1280 x 960

30 fps

1/3型

あり

あり

¥69,800

DMK 23U274

1600 x 1200

20 fps

1/1.8型

あり

あり

¥114,800

USB3.0ケーブル 2m

–

–

–

–

–

¥3,000

※3 12-pinコネクタ付き。

※ 上記すべてのカメラについて、動作を保証するものではありません。

※ PCやケーブルの状態によりカメラが正常に動作しないことがあります。

※ USBケーブルは専用品(別売り)をお勧めいたします。

※ iDS社、Basler社のカメラでも動作確認済みです。

CMOSカメラ

また、感度は劣りますが、応答速度などの点でCCDカメラより優れています。iDS社 USB3.0 CMOS モノクロカメラ

形式

解像度

フレームレート※1

センサー

価格

UI-3370CP-M-GL

2048 x 2048

80 fps

1型

–

松電舎 CMOSカメラ

以下の注意点がございます。

DirectShow および GenICamデバイスとして認識されます。GenICamを選択して使用されることをお勧めします。またメーカーHPから最新版の MVS4.1.0

以降をダウンロードしてインストールしてください。

DirectShow filterをインストールしてお使いください。

他CCDカメラ/CMOSカメラ

Thorlabs社 カメラ

Thorlabs社のサイエンティフィックカメララインナップ

Thorlabs社のソフトウェア「ThorCam Software」をインストールすることで、使用可能になります。

Thorlabs社のソフトウェア「ThorCam Software」

形式

解像度

フレームレート※1

センサー

価格

DCC1545M

1280 x 1024

25 fps

1/2型

¥46,100

※ PCやケーブルの状態によりカメラが正常に動作しないことがあります。

※ Thorlabs社のカメラはiDS社のOEM品のため、動作には同社製ドライバーが必要です。

既にThorlabs社ドライバをインストールされている場合は、アンインストール後、IDS社ドライバをインストールしてください。

IDS社ドライバーはここから入手してください。

FLIR Systems社 USB2.0カメラ

グレード

形式

解像度

フレームレート

センサー

価格

Chameleon USB 2.0

CMLN-13S2M-CS

1296 x 964

18 FPS

Sony ICX445 CCD, 1/3″, 3.75 µm

お問い合わせ下さい

FireflyMV FireWire, USB2.0

FMVU-03MTM-CS

752 x 480

60 FPS

Aptina MT9V022 CMOS, 1/3″, 6.0 µm

FLIR Systems社 USB3.0カメラ

グレード

形式

解像度

フレームレート

センサー

価格

Black Fly USB 3.0

BFLY-U3-03S2M-CS

648 x 488

84 FPS

Sony ICX424 CCD, 1/3″, 7.4 µm

お問い合わせ下さい

BFLY-U3-05S2M-CS

808 x 608

50 FPS

Sony ICX693 CCD, 1/3″, 6.0 µm

BFLY-U3-13S2M-CS

1288 x 964

30 FPS

Sony ICX445 CCD, 1/3″, 3.75 µm

BFLY-U3-20S4M-CS

1624 x 1224

15 FPS

Sony ICX274 CCD, 1/1.8″, 4.4 µm

BFLY-U3-23S6M-C

1920 x 1200

41 FPS

Sony IMX249 CMOS, 1/1.2″, 5.86 µm

BFLY-U3-50H5M-C

2448 x 2048

7.5 FPS

Sharp RJ32S4AA0DT CCD, 2/3″, 3.45 µm

グレード

形式

解像度

フレームレート

センサー

価格

Chameleon 3 USB

CM3-U3-13S2M-CS

1288 x 964

30 FPS

Sony ICX445 CCD, 1/3″, 3.75 µm

お問い合わせ下さい

CM3-U3-13Y3M-CS

1280 x 1024

149 FPS

ON Semi PYTHON 1300 CMOS, 1/2″, 4.8 μm

CM3-U3-28S4M-CS

1928 x 1448

13 FPS

Sony ICX818 CCD, 1/1.8″, 3.69 µm

CM3-U3-31S4M-CS

2048 x 1536

55 FPS

Sony IMX265 CMOS, 1/1.8″, 3.45 µm

CM3-U3-50S5M-CS

2448 x 2048

35 FPS

Sony IMX264 CMOS, 2/3″, 3.45 µm

グレード

形式

解像度

フレームレート

センサー

価格

Flea3 USB 3.0

FL3-U3-13E4M-C

1280 x 1024

60 FPS

e2v EV76C560 CMOS, 1/1.8″, 5.3 µm

お問い合わせ下さい

FL3-U3-13Y3M-C

1280 x 1024

150 FPS

ON Semi VITA 1300 CMOS, 1/2″, 4.8 μm

FL3-U3-20E4M-C

1600 x 1200

59 FPS

e2v EV76C5706F CMOS, 1/1.8″, 4.5 µm

グレード

形式

解像度

フレームレート

センサー

価格

Grasshopper3 USB 3.0

GS3-U3-14S5M-C

1384 x 1036

30 FPS

Sony ICX285 CCD, 2/3″, 6.45 µm

お問い合わせ下さい

GS3-U3-15S5M-C

1384 x 1032

45 FPS

Sony ICX825 CCD, 2/3″, 6.45 µm

GS3-U3-23S6M-C

1920 x 1200

163 FPS

Sony IMX174 CMOS, 1/1.2″, 5.86 µm

GS3-U3-28S4M-C

1928 x 1448

26 FPS

Sony ICX687 CCD, 1/1.8″, 3.69 µm

GS3-U3-28S5M-C

1920 x 1440

26 FPS

Sony ICX674 CCD, 2/3″, 4.54 µm

GS3-U3-32S4M-C

2048 x 1536

121 FPS

Sony IMX252 CMOS, 1/1.8″, 3.45 µm

GS3-U3-41C6M-C

2048 x 2048

90 FPS

CMOSIS CMV4000-3E5 CMOS, 1″, 5.5 µm

GS3-U3-41C6NIR-C

2048 x 2048

90 FPS

CMOSIS CMV4000-3E12 CMOS, 1″, 5.5 µm

GS3-U3-41S4M-C

2016 x 2016

18 FPS

Sony ICX808 CCD, 1/1.8″, 3.1 µm

GS3-U3-50S5M-C

2448 x 2048

15 FPS

Sony ICX625 CCD, 2/3″, 3.45 µm

GS3-U3-51S5M-C

2448 x 2048

75 FPS

Sony IMX250 CMOS, 2/3″, 3.45 µm

GS3-U3-60QS6M-C

2736 x 2192

25 FPS

Sony ICX694 CCD, 1″, 4.54 µm

GS3-U3-60S6M-C

2736 x 2192

13 FPS

Sony ICX694 CCD, 1″, 4.54 µm

GS3-U3-89S6M-C

4096 x 2160

43 FPS

Sony IMX255 CMOS, 1″, 3.45 µm

GS3-U3-91S6M-C

3376 x 2704

9 FPS

Sony ICX814 CCD, 1″, 3.69 µm

GS3-U3-120S6M-C

4240 x 2824

7 FPS

Sony ICX834 CCD, 1″, 3.1 µm

GS3-U3-123S6M-C

4096 x 3000

30 FPS

Sony IMX253 CMOS, 1.1″, 3.45 µm

赤外線カメラ・ドライバーセット

詳細は、ビームプロファイラカメラセットをご覧ください。

オプションの選び方 高強度のレーザービームを測定するためには、減光することができるNDフィルタセットとそのマウントが必要となります。 型番:LBP-OP-NDFS01 30 μm以下のサイズのビームを測定するためには、微小ビームを測定できる微小ビーム測定光学系セットが必要となります。微小ビーム測定光学系セットとして他にはない””高倍率、高NA、極低収差””を実現しました。 価格:お問い合わせください(カメラは含まれていません) 数マイクロメートルサイズのビームを測定するためには、マイクロメートルレベルで位置を調整できる3軸(x,y,z)ステージが必要となります。 価格:お問い合わせください(カメラは含まれていません)

レーザーの仕様

参考値

推奨するオプション

パワー

< 100 mW

1.NDフィルターセットの挿入を推奨

< 1 W (垂直偏光の場合)

< 10 W (水平偏光の場合)2.ビームスプリッター可視光用を推奨

ビーム径

> 30 um

< 30 um

3.微小ビーム径測定光学系セットを推奨

NDフィルタセットとマウント

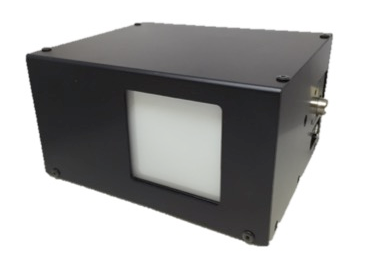

図 NDフィルターセット

図 NDフィルター斜めマウント仕様

価格:お問い合わせください

納期:約1週間

※ レーザー光のパワーが100 mW以上強くなると吸収型NDフィルタで熱レンズ効果が発生してしまうため、更に減光することができるビームスプリッタ等が必要となります。

ビームスプリッター可視光用

図 ビームスプリッター可視光用

価格:お問い合わせください

納期:約2週間

※ 偏光方向によりビームスプリッタの減衰率が異なります(P偏光0.9%、S偏光9%)。

※ NDフィルターにはARコートを施してありますが、レーザー光のコヒーレンスが高い場合、干渉縞が生じることがあります。

※ ご指定の入射光条件で適切な減衰率を保証するものではありません。

条件に応じて、適切な減衰率のNDフィルタを追加・交換してご使用ください。

※ ビームの偏光について下記の制約があります。

・水平もしくは垂直方向の直線偏光であること

・ビーム全体にわたり、偏光特性が均一であること

・これらを満たさない場合、ビームスプリッタの偏光依存性により、正しい強度分布が測定できないことがあります。

※ 高さ調節および固定のためのポストなどは含まれていません。微小ビーム測定光学系セット

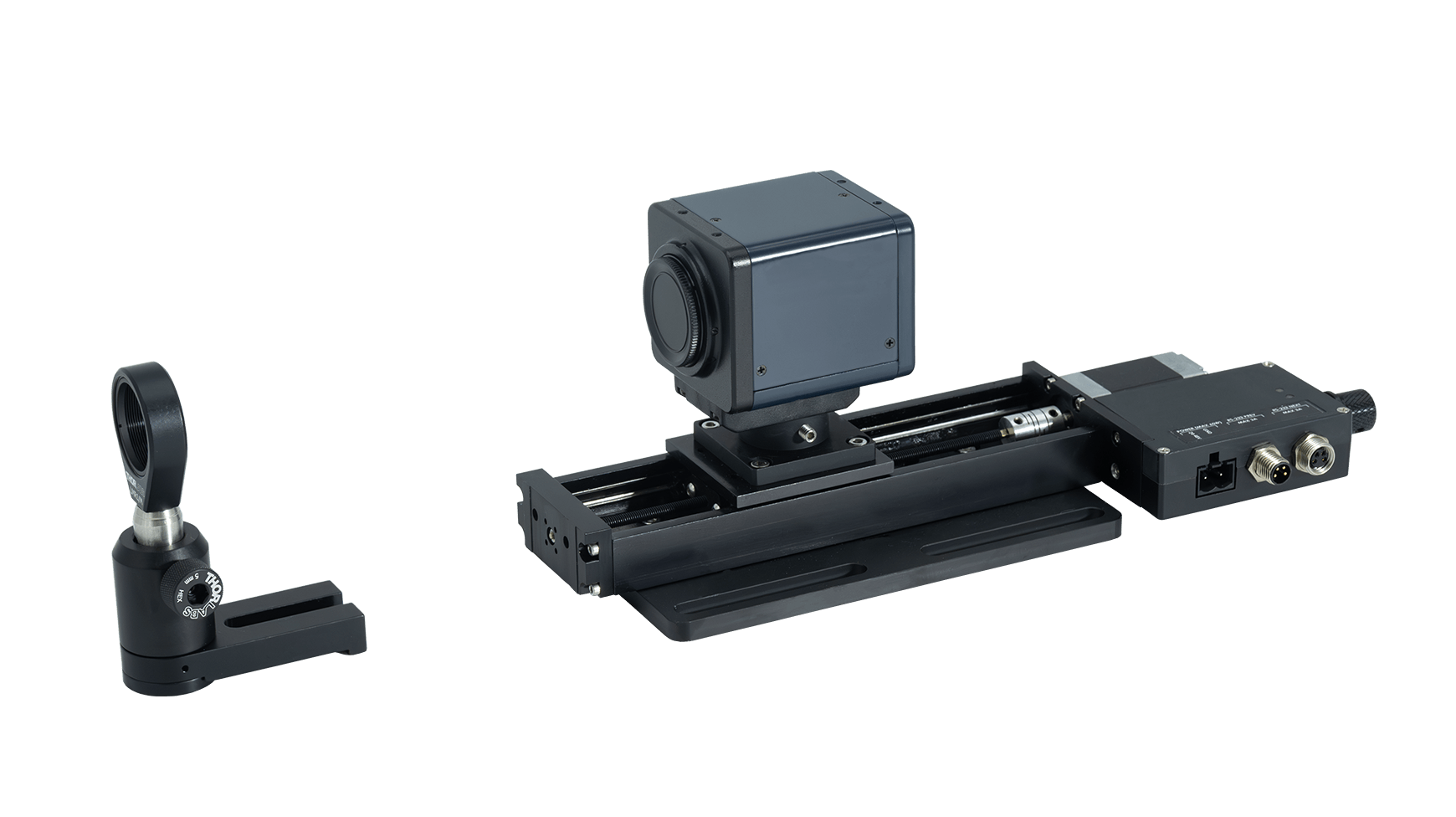

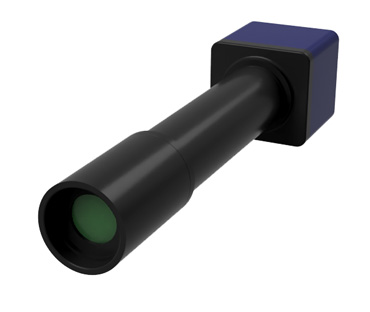

図 微小ビーム測定光学系 外観図

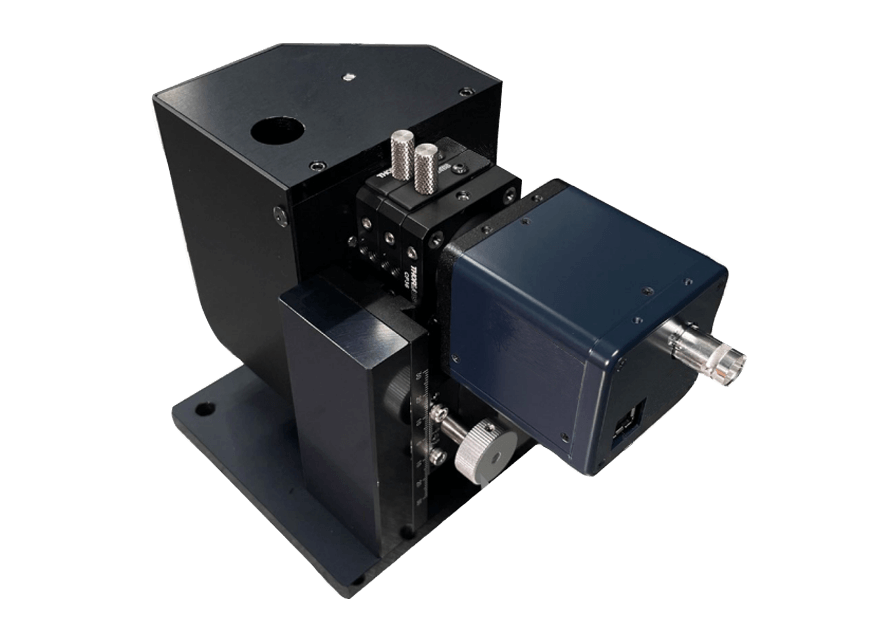

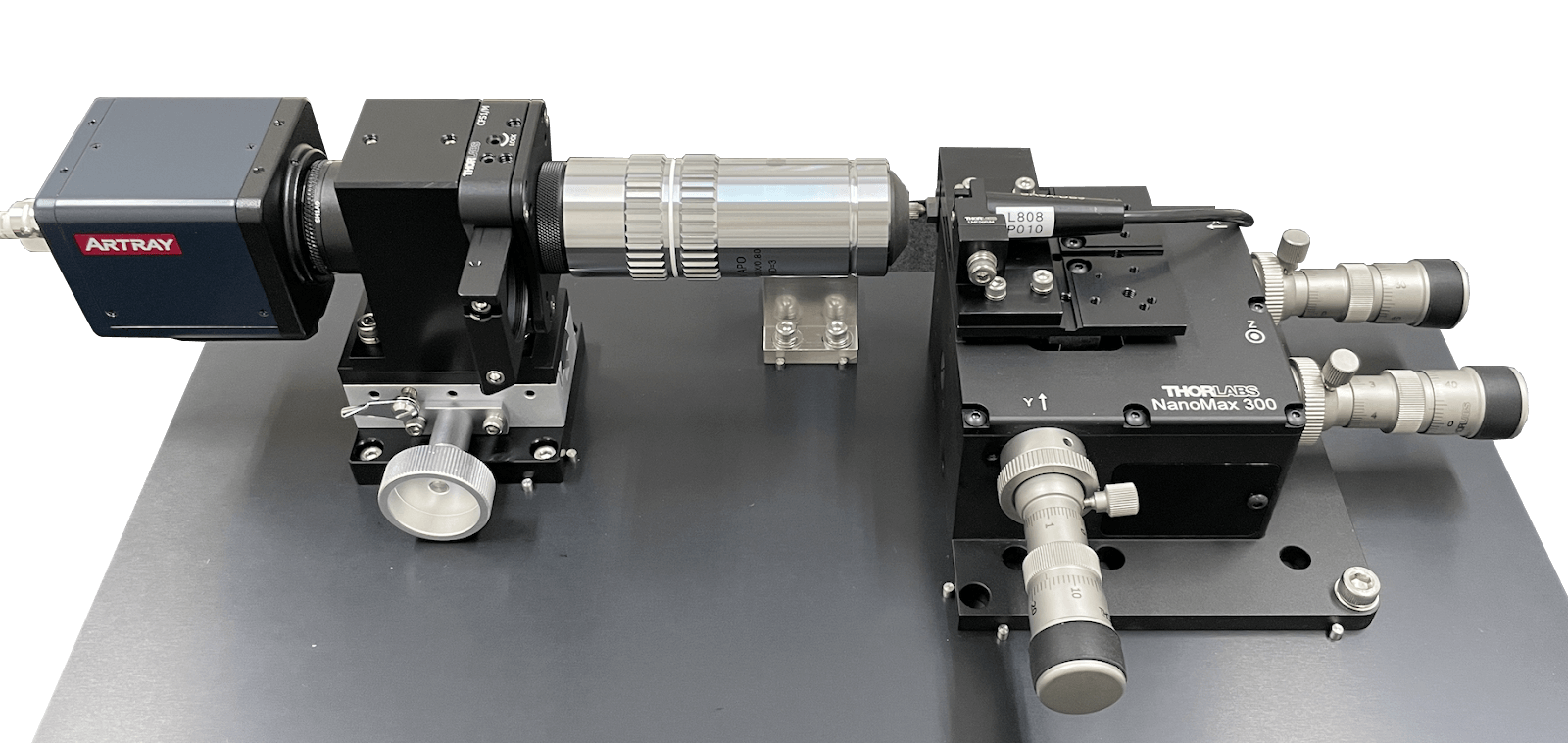

納期:約2週間微小ビーム測定光学系セット+専用ホルダ+3軸ステージ

図 微小ビーム測定光学系セット及び専用ホルダと3軸ステージ仕様

納期:約2週間

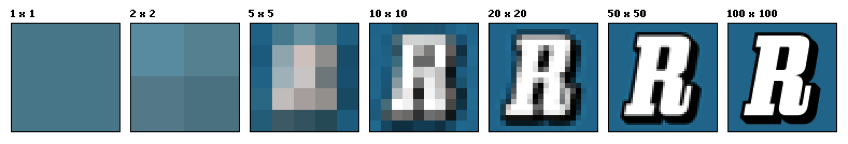

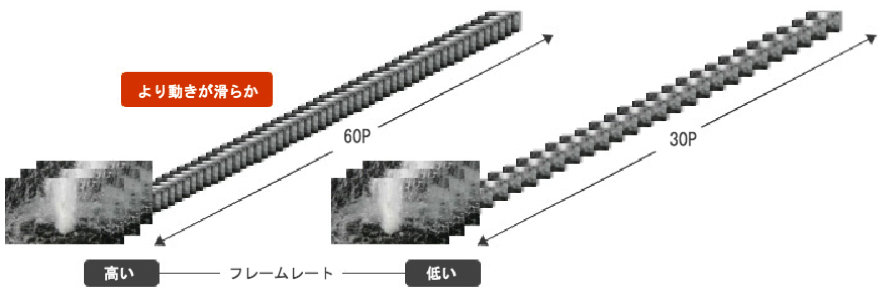

CCD(Charged Coupled Device)とは電荷結合素子のことで、半導体で構成される受光部と転送部を配列させた構造をしています。受光部に光が照射されると電荷が発生し、発生した電荷を転送する機能を持っています。CCDのどの位置にある半導体が光を受けたかを判断することで、撮影対象の像(ここでは、レーザー)を得ることが出来ます。解像度とは画像のきめ細かさや、滑らかさを表す尺度であり、この値が高いほど、より自然に近い画質が得られます。上記の表で示している解像度とは、CCD内の受光部の数を意味しています。解像度が高いということは受光部の数が多いことを意味していて、例えば1628×1236の解像度の場合、約200万個の受光部が配列されていることを示しています。 動画は静止画像をつなぎ合わせることで作られます。静止画像を1秒間に何枚つなぎ合わせているかを示すのがフレームレート(fps)です。フレームレートが高いほど動きが滑らかな動画になります。 CCDセンサーの大きさを示しています。CCDが大きいほど一つの受光素子の大きさが大きくなるため、多くの光を取り込むことが出来ます。つまり、同じ解像度(画素数)の場合、センサーサイズが大きい方が画質が良くなります。 ビット数とは、黒から白への階調をどれだけ細かいステップで分けるかを意味しています。8ビットは2の8乗を意味しているので、256段階のステップ、12ビットだと4096段階のステップで分けていることになります。ビット数が大きいほど階調が綺麗に表現されます。 トリガーとは、入力信号をスイッチとして撮影を開始する機能のことを言います。レーザー照射と同時にトリガーとしてCCDカメラに電圧を印加することで、レーザー照射と同期して観察することができます。パルス波の場合は、パルスに合わせて手動で撮影のon/offを行うことが困難であるため、一般的にはトリガーを用いて観察を行います。

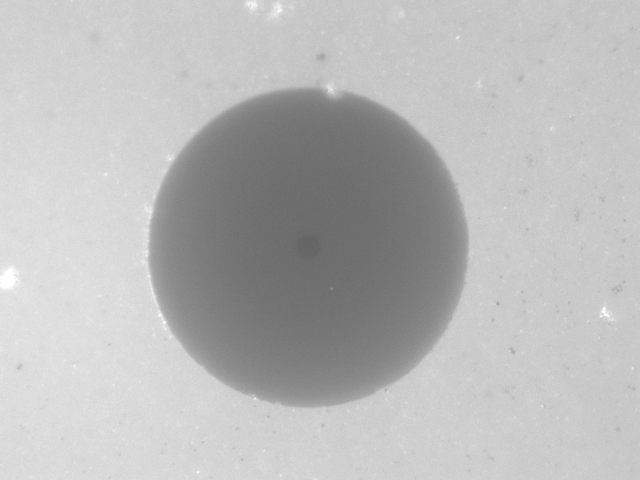

カバーガラスとは

一方で、ピコ秒レーザー、フェムト秒レーザーの場合はカバーガラスあり・なし、どちらのカメラもお勧めすることができます。目安として、CCD素子とカバーガラスの間の距離(1 ~ 2 mm程度)よりもコヒーレンス長が短ければ干渉が起きません。例えば、フーリエ変換限界が1 ps以下のパルスでは、干渉縞はまず起こりません。

図 カバーガラスの有無によってビームプロファイルが崩れる様子

レーザービームをレンズで集光させて加工等に利用する場合、同じ性能(例えば1 W, 1 mJ)のレーザーであっても射出ビームの品質次第で集光特性が変わり、結果的に加工特性が変わってしまいます。

加工特性を予期するためにも、ビーム品質を測定する必要があります。CCDとは

図 解像度の違い

引用:Wikipediaフレームレートとは

フレームレートには60 fps、50 fps、30 fps、25 fps、24 fps などがあり、 60 fps は1 秒間に60コマ(60フレーム)で記録されることを表します。

図 フレームレートによる滑らかさの違い

引用:Nikon(CCD)センサーサイズとは

ビット数とは

トリガーとは

GigEのカメラ数台で動作させたいのですが、トリガ動作ですと3台程度で動かなくなることが発生してしまいます。ホームページを拝見しますと、USBカメラでのオプションがあり4台などで動作していると思うのですが、USB接続のカメラの方が良いのでしょうか。GigEカメラをハブを使って複数台接続すると、帯域が足りなくなることがございます。フレームレートを下げてデータ量を少なくしたり、複数のEthernetボードをPCに追加して、帯域を確保したりする工夫が必要になります。また、ジャンボパケットを有効にすると改善することがございます。理想は、Ethernetコントローラー1個に対して、1台のカメラとすることです。4ポート独立のコントローラーを1枚のボードに搭載したボードなども市販されていますので、ご検討ください。 LBP-C05VISは、カメラの特性上、ゲインを小さな値に設定すると、A/Dコンバータが飽和する前にセンサーが飽和してしまいます。ダイナミックレンジを最大にするため、ゲイン400前後で測定することをお勧めしております。 「自動レンジ」がONの状態でしたら、「ホーム」→「自動レンジ」をOFFにしていただき、その横の「リセット」を押してください。 センサーの固定パターンノイズが気になるようでしたら、バックグラウンド減算機能をお使いください。

FAQコーナー

The Imaging Source社、iDS社、Basler社のモノクロカメラ、アートレイの424KY、445KY、150P5シリーズに対応しています。その他のカメラでも使用可能な場合がありますのでお問い合わせください。なお、Thorlabs社のカメラの一部はiDS社製カメラのOEMであるため、Thorlabs社のドライバー削除後iDS社のドライバーをインストールすることで使用できる可能性があります。

カメラに入射するレーザーの強度・エネルギーの目安は下記です。

・強度1-10 uW/cm2以下

・パルスエネルギー10 nJ以下

これ以上の強度・エネルギーのレーザーの場合はNDフィルターなどを使用して減衰が必要です。例えばCA50-NCGは1μW/cm2程度の光強度でセンサーが飽和します。クラス2(1mW)でビーム径2mmの場合、光強度は30mW/cm2程度と推測されますので、NDフィルタにて4~5桁程度の減衰が必要です。弊社のNDフィルタセットには複数のフィルタが入っています。複数のフィルタは、組み合わせてお使いいただくこともできます。

なお、100mW以上の場合はNDフィルターでは熱レンズ効果が発生してしまうため、ビームスプリッターも組み合わせた減衰が必要です。減衰光学系を使用することなく、レーザーを入射するだけで測定ができるビームプロファイラをお求めの方は、大口径・ハイパワー対応ビームプロファイラ(LaseView-LHB)をご利用ください。

ビーム全体を積分した相対的なトータルパワーを表示する機能がありますが、絶対値校正がされておらず、CCDの感度と暗電流量は温度に依存するため絶対的なパワーを測定することは出来ません。

なお、冷却CCD(温度制御付き)を使用することで、温度依存性を除去することは可能です。ただし、CCDのダイナミックレンジは3桁程度ですので、パワー測定でもダイナミックレンジは1000カウント程度が上限値となります。

CMOSセンサーはCCDセンサーに比較して、

・固定パターンノイズが大きい

・感度の均一性、リニアリティが劣る

と従来は言われていましたが、最新のCMOSセンサーではこれが解決され、CCDセンサーと遜色ない特性が得られるようになっています。

逆に、CMOSセンサーがCCDセンサーに勝る点として、

・読み出し速度(フレームレート)が高い

・消費電力が少ない

・基板面積が小さくて済む

・安価

などがあります。

高精度測定が必要な場合はCCDカメラをお勧め致しますが、CMOSカメラで十分測定できる場合もあります。CMOSカメラとCCDカメラでお悩みの際はお問い合わせ下さい。

一般的に、カラーカメラを定量的なビーム測定に使用することはお勧めできません。カラーセンサーを利用した場合、以下のような不利な点があります。

1. 感度が低い。IRカットフィルタ内蔵のため、特に赤外線域では1/100以下になることもあります。

2. 情報量が少なくなるため、ビーム径が小さい場合は測定精度が低下する恐れがあります。

3. LaseViewでは、RGBの3色の信号の平均値からモノクロ画像を作り、その画像を表示・解析するため、ダイナミックレンジが狭くなります。

4. 信号の飽和がわかりにくく、リニアリティが著しく低下することがあります。

ご購入後、1年間は無料でアップデートをご利用頂けます。

ご要望に応じてカスタムが可能です。対応可能内容・費用についてはお問い合わせ下さい。

下記の機能が追加されています。

①M2解析機能

②重心計算に基づく自動ピーク追従機能

③ユーザビリティの向上

④対応カメラの増加(Imaging Source社、iDS社、Basler社、アートレイ)

⑤安定性の向上

⑥並列演算による処理速度の向上

⑦日本語対応

LaseViewとしての制限はありません。ただし、ハードウェアの制限により、2台のカメラが競合して動作しないこともあります。USBコントローラーを複数搭載したPCですと、競合の問題が起こりにくくなります。

ダーク補正機能により、バックグランドを引くことができます。

カメラの仕様によります。ソフト側は任意の解像度に対応しています。

ラインプロファイル解析やピーク積分解析にて、「位置を固定」をONにすると、ソフトを閉じても十字線の位置が保持されます。

次期バージョンで重心解析機能を追加予定です。

ピーク積分機能で積分値を測定することができます。

マウス操作により可能です。

マウス操作により指定した位置の座標が表示されるため、座標を見ながらご希望の座標に合わせることができます。

メニューのファイル→オプション→グラフデータの保存からエクスポートできます。

スクリーンショットの保存の他、解析結果を含めたエクスポートが可能です。

蛍光材料の蛍光観察に使用できます。ただし、蛍光が極めて弱い材料の場合はカメラの感度が足りず測定できない場合があります。

カメラによってはガンマ値が調整できるものがありますが、基本的にはデフォルトのガンマ値は1.0となっており、リニアリティが確保されています。

また、弊社の推薦カメラではCCDの蓄積電子をリニアな増幅器で増幅しているため、ガンマ値補正なしで良好なリニアリティが得られます。

より精密なリニアリティ補正が必要な場合はご相談ください。

LaseViewでは、ガウスフィッテングに基づくビーム径解析を行うことが出来ます。ノイズが少なく、適切な条件で測定を行った際の、ガウスフィッテングの典型的な標準誤差は1%以下です。ただし、測定条件(ノイズの大きさ、ビーム径、ビーム形状)により誤差は大きく異なってきます。ガウス形状のプロファイルであれば、ビームの半値全幅の範囲が、センサのピクセルサイズのおよそ30倍以上、センサの受光面サイズのおよそ4分の1以下であれば、高い精度を得ることができます。

受光面サイズに比例して光学分解能が下記のように悪くなってしまいます。

受光面横幅 光学分解能の目安

10 ~ 20 mm 約25 μm

20 ~ 40 mm 約50 μm

40 ~ 80 mm 約100 μm(標準)

80 mm以上 約200 μm

閾値は0~100%で、積分を行う範囲(輝度値の範囲)が変わりまして、0%はバックグラウンド、100%はビーム頂上部を示します。通常は閾値OFFで問題ありません。

D4σ標準偏差の4倍をビーム径としているため、裾野成分が多いビームでは見た目よりビーム径が大きくなります。

通常は、D4σ測定のためにバックグラウンド減算機能を使う必要はありません。D4σ算出の際、ソフトウェアが自動でバックグラウンドレベルを計算し、差し引く処理を行っています。

CCDカメラに光が全く入らない状態で、バックグラウンドレベルがフラットでない場合、精度向上のためにバックグラウンド減算機能が有効です。バックグラウンド減算をONにし、CCDカメラに光が全く入らない状態で「セット」をクリックすると、その時点での画像がバックグラウンドレベルとして内部に記憶され、次の画像からバックグラウンド減算処理を行います。

ノイズが大きい場合は、「セット」をクリックする際に「平均化」を有効にすると良い結果が得られます。

重心を平均値として水平・垂直方向の標準偏差σを計算し、4σをビーム径とします。

ビーム径から、積分範囲を自動で設定しています。具体的には、ピーク輝度の50%以上の輝度のピクセルの重心と標準偏差σを計算し、σに適当な係数を乗じた数値を幅としています。「範囲を指定」をONにすると、積分範囲を手動で設定できます。

積分範囲が小さすぎるとビーム径が小さく評価され、大きすぎるとバックグラウンドによる誤差が大きくなりますので、適切な積分範囲を設定することが重要です。また、SN比の低い画像では精度が低くなります。

D4σは、あらゆる強度分布のビームでビーム幅を定義できることが利点ですが、積分演算を行うため、測定条件によって測定誤差が大きくなることが難点です。

スペックル低減のためのスクリーン揺動モーターのON/OFFスイッチです。モーターをONにして、ソフトの「平均化」をONにすると、スペックルノイズを低減できます。なお、モーターを使用しない場合はACアダプタを接続する必要はありません。狭線幅のレーザー光を測定する場合、ビームプロファイルにスペックルノイズが生じることがあります。スクリーンを揺動させ、ソフトウェアによる平均化処理を行うことで、スペックルノイズを低減することができます。(LED

等の干渉性の低い光源の場合、スペックルノイズは生じませんので、本機能をご使用になる必要はありません。)

音は正常です。内部のモーターのギヤ音です。

ソフトのツールバーに、”停止”、”切断”などのボタンがありますが、立ち下げの手順を教えて下さい。

特に手順はありません。どのような操作を行っても、プログラムが自動で適切な処理を行います。

例えば、表示中にアプリを閉じても、USBを抜いても問題ありません。

その際の解析モードは「ラインプロファイル」、もしくはプロファイルが暴れる場合 「積分プロファイル」が最適ですか?

プロファイルが暴れる場合は、「平均化」機能が適しています。

また、[フォルダ]→[一括解析]で保存した画像のビーム広がり角を解析することもできます。

その通りです。

Ver.Y:十字線の縦方向のプロファイルですよね?

その通りです。

・任意の断面のプロファイルを保存する方法は有りませんか?

・3次元(全面)のプロファイルを保存する方法は有りませんか?

任意の断面のプロファイルを保存するには、解析で「ラインプロファイル」を選択し、

マウスで任意の位置に十字線を移動すれば、十字線上の断面が保存できます。

全ピクセルの数値データの保存は、[ファイル]→[画像をエクスポート]→[CSVテキスト]から可能です。

LaseView-LHBでは「デフォルト」の状態でピクセルサイズは40 x 40μm(LHB-100では62.5 x 62.5μm)に設定されます。

ピクセルサイズは較正されていますので、通常は変更せずにお使いください。

ウィンドウ下端のピクセルサイズ表示が(非設定)と表示される場合は、LHBドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

X/Y、Fit

Vert.

X/Y という列がありました。

これは何を意味しますか?またその他のモードだと、別の列が追加されたりするのでしょうか?

解析にてGaussフィットなどを選択した場合、画面に赤色のグラフが表示されますが、Fit Hori.

X/Yなどはその赤線の数値データです。

お使いになるカメラの性能・仕様に依存しますが、最近のカメラ製品では、ガンマ値が1に設定されている場合(もしくは設定可能な場合)、大きな問題が生じることはないようです。

カメラセット(LBP-C05VIS)ではリニアな応答が得られることを確認しておりますが、リニアリティの数値は保証できておりません。カメラの設定(ゲインや露光時間)によってもリニアリティが変化することがありますので注意が必要です。

300nm以下の分光感度のデータはございません。

エキシマレーザーにて193nmまで感度があることは確認しておりますが、

300nm以下の感度は可視域と比べ1~3桁低くなっております。

インストール時の認証のときのみネット接続が必要です。

カタログで分解能が100umとありましたので、csvで出力される1画素は□100umと考えていました。

この理解で良いのでしょうか?

カタログ値の光学分解能100umは、内部光学系の分解能を指しており、

1画素のサイズより大きくなっております。

1画素のサイズは、受光面の幅を、取得画像の画素数で割ったもので、

50mm / 1250 = 40μm となっております。画素のサイズは、ピクセルサイズとして、画面のステータスバーに表示されます。

通常は、ImagingSourceの方をご使用ください。

DirectShowでは、規格上、8bit画像しか取得できません。

ImagingSourceでは12bit画像などを取得できます。

また、露光時間が実時間で表示されるなどの違いがあります。

LHB-100の標準仕様ではこのようなレーザー光の測定は難しいでしょうか。

ゲイン、露光時間を最小にしても飽和する場合は、光を弱めて頂くしかありません。

光の弱め方ですが、NDフィルタですと光が強すぎて割れてしまいますので、ウエッジ板の反射光、HRミラーの透過光などをLHBへ入射することで、光強度を10~100分の1に弱めることができます。

ご購入の際は、より濃度の高いNDフィルタを内蔵して感度を下げることは可能です。

また横線が出る症状は、強い光が入った際に生じるスミアという現象です。

ビームスプリッタを一つ外すことができます。取り外した場合、OAS-CA50と同等品になります。OAS-CA50-100の場合、2枚のビームスプリッタにより偏光依存性をキャンセルアウトでき、偏光無依存となることが特徴です。

NDフィルターは高出力光に耐えないため、NDフィルター前に高出力対応の減衰器が必要となります。高反射ミラーの透過光や、低反射ビームスプリッタの反射光などを利用して測定するのが一般的です。

光学分解能が100μmの場合、これ以下の小さなビームを入射すると、添付図のような2~3ピクセル相当の点広がり関数が得られるため、この幅を光学分解能としております。

なお、センサーと受光部の間にはレンズ光学系が入っており、このレンズの性能によって光学分解能が決まっております。

取得画素数は 1600 x 1600 ピクセルとなっており、スクリーン中心の 50 mm x 50 mmに対応しております。したがいまして、画素ピッチは31.25 μmです。

8 bitと16 bitをソフト上で切り替えることができます。

[カメラ]タブ→[カメラ設定]→[ピクセル形式]で切り替えが可能です。

光強度と画像の輝度信号は比例関係にありますが、光強度の物理量と信号量は校正されておりません。カメラのゲイン、露光時間の設定により感度が変化します。

・フレームレート、・検出限界強度(飽和強度)(W/cm2)、・最小検出強度(W/cm2)

をお教えいただけますでしょうか。

LBP-C05VISに関して、下記となります。

・フレームレート: 最大12 fps

・飽和強度(W/cm2):1 ~ 10 μW/cm2(露光時間1msのときの目安として)

・最小検出強度(W/cm2):0.01 ~ 0.1 μW/cm2(露光時間80msのときの目安として)

※飽和強度、検出感度は波長に依存して変わります。

・露光時間の設定範囲:17 μs ~ 80 ms

また、LaseView上でピクセルサイズを確認することは可能でしょうか。

その通りでございます。

カタログスペックの分解能は、微小スポットを観測した際にどの程度ボケるかを表す光学分解能を指しております。

そのため、分解能はピクセルサイズと比べて大きな値となっております。ピクセルサイズは画面下部(下図)のように表示されます。

別途測定したパワーと本センサで取得したプロファイルのカウント数を解析して、ピークパワー密度を推定することを考えています。カウント数をパワーに換算した後にピクセルサイズでわって密度に換算する際にフィルファクタが必要と考えています。

センサーのフィルファクタはメーカー未公表のため不明です。ピクセル毎のフィルファクタは一定値ですので、フィルファクタが未知であっても、パワー密度を推定することが可能です。「ピーク積分」解析を利用すると、簡単にパワー密度を推定できます。

下図のように、「Intensity/cm2」の値が表示されますので、この値に入射したレーザーパワーを乗じると、W/cm2の単位のパワー密度となります。この値はあくまで推定値です。状況によって精度が低くなりますのでご注意ください。

楕円の長軸と短軸の幅を測定可能ですが、軸の傾きの設定は手動(マウス操作)になります。

強度分布がいびつな形状の場合、D4σ等の解析方法を用いてビーム径の評価が可能です。

二次元の強度分布を画像として取得し保存できます。二次元画像上の任意の線上の一次元の強度分布を表示できます。

線の位置はマウス操作で変更できます。

最新の複数枚の画像を常にバッファリングしており、バッファ内の画像の平均化画像をリアルタイムに表示するモードがございます。

バッファ長(平均する画像の枚数)は任意の数に変更可能です。

バンドパスを入れられる構造はありますか?減光の量は定量化できるか?

ノンコートのウエッジ板(ビームスプリッタ)によって、入射角45度で反射させ、反射後にNDフィルタで減衰させています。

偏光方向と波長がわかれば、ビームスプリッタ反射率が計算できます。NDフィルタの透過率には個体差があるため、正確な定量化には測定が必要です。

取得した画像の保存形式はTIFFまたはCSVです。ZEMAX等への形式には対応しておりません。

「方法」にて「Second Moment (D4σ)」を選択した場合、「ビーム径・重心」解析のD4σ XおよびD4σ

Yの半分(半径)の値を表示します。「Gaussian

Fitting (1/e2)」を選択した場合、「ラインプロファイル(Gauss)」解析のFW@1/e2 XおよびFW@1/e2

Yの半分の値を表示します。また緑色の点線は積分範囲を表しております。積分範囲を適切な範囲に制限することで、計算精度の劣化を防いでいます。D4σおよび1/e2幅の詳細につきましては、下記サイトをご覧ください。

https://www.symphotony.com/products/laseview/principle/diameter/

測定結果は波長の影響を受けません。ただし、ビーム品質(M2)測定は波長に依存しますので、波長を入力してください。

光源のビームウェスト(ファイバ端)の位置が既知であれば、単一画像のビーム幅から発散角を算出できます。数式は下記の通りです。ビーム発散角=ビーム半径/ビームウェストからセンサーまでの距離

一般的に、ビーム発散角が大きく、ビームウェストから遠い場合は、直線に漸近します。ビームウェスト付近の測定を行う場合は、ビーム品質(M2)測定機能をお使いください。ただし、ビーム形状が位置によって変化する場合(ガウシアンビーム出ない場合)はこの限りではありません。複数の画像を測定した際、ビーム径の変化が大きいほど、精度が高まります。つまり、大きな距離をとって測定した方が、精度が高まります。ビーム形状が位置によって変化する場合(ガウシアンビーム出ない場合)は遠距離と近距離の結果が大きく異なることがあります。

はい。LaseViewはISO11146に沿った方法で解析を行います。ビームウェスト付近の複数の位置の画像を自動解析し、各位置での二次モーメント幅(D4σ)を算出します。二次モーメント幅の変化のカーブを最小二乗法でフィッティングし、M2、ビームウェスト径、ビーム発散角などを算出します。ISO11146-2には準拠しておりません。ISO11146-1のパワー密度分布の二次モーメント幅を算出しております。ISO11146-2で規定されているウィグナー分布関数を一般的なビームプロファイラのみで測定することは原理的に難しいと思われます。

「カメラ」タブ→「その他」→「黒レベル」にて、 濃紫色の部分がなくなるまで黒レベルの数値を上げてください。

ゲインや露光時間、光量によって解析結果に多少の誤差が出ることは避けられません。ノイズを小さくするためゲインを最小(0)に設定してください。また、光量又は露光時間を大きくすることで信号量を飽和しない程度に大きくし、S/N比の高い状態で測定を行ってください。「平均化」機能を用いて複数の画像を平均化すると、ノイズを低減できることがあります。

測定する方法としては、下記の2通りがあります。

・強いスポットと弱いスポットを2度に分けて測定する。

この場合、露光時間等を固定し、透過率が既知のNDフィルタの有/無で測定を行い、測定後に強度を換算すれば、強いスポットと弱いスポットの強度比較が可能です。

・強いビームの部分のみに、透過率が既知のNDフィルタを挿入する。この場合、1度の測定で済みます。サイズの小さなNDフィルタが必要になります。

台形補正についてですが、隅を見た際、何ピクセル差までが仕様でしょうか。

校正済みの精密電動ステージにてLHB本体を垂直方向および水平方向に移動させ、格子状の10 × 10点(100点)にてLHBにて計測されたレーザービーム重心位置と実際の位置との差を算出することにより受光面全体の空間歪み量を測定しております。この測定値を基に校正データを作成し、ソフトウエアにて歪み補正を行っております。シリアル番号が一致したLHB Driverをインストールすることにより、この歪み補正が有効になります。

例えばLBP-B100VIS-Uの場合、1ピクセルが62.5umですので、直線性誤差は300 um/62.5 um = 4.8ピクセル以内です。

試験成績書の「位置直線性誤差」は、計測器の空間的な歪み量を表す値となっております。位置直線性誤差は、校正済みの電動ステージにてLHB本体を移動させ、各位置にてLHBにて計測されたレーザービーム重心位置と実際の位置との差を算出することにより測定しています。位置直線性誤差の定義は、下記サイトのリニアリティと同じです。

https://www3.panasonic.biz/ac/j/service/tech_support/fasys/glossary/measurement/002/index.jsp

光照射によりスクリーンが焦げなければ、べた付けは問題ありません。

出力されたCSV結果を手動で並び替える必要があるのでしょうか。

フォルダを開いた際、ファイルの順番は更新日時によりソートされます。

通常、保存した順番となります。

できません。間隔が短すぎると、ファイル保存処理が間に合わなくなるためです。

その他の方法として、「カメラ」タブ→「カメラ制御」→「その他」にて「フレームレート」を10(Hz)に設定して頂き、バッファに蓄積された画像を保存する手順にて、1秒以内の間隔での画像保存が可能です。

その通りです。バッファ長を変えると平均化する画像の枚数が変わります。バッファ長の上限は設けておりません。上限はPCのメモリ容量で決まります。バッファ長を非常に大きな値にすると、OSが不安定になりますのでご注意ください。

カメラから画像が取り込まれる間隔は「フレームレート」の設定によります。例えば、フレームレート10Hzのとき、バッファ長100だと、10秒間の平均となります。

その通りです。100枚の画像が1つのファイル(マルチページTIFF)に保存されます。

下記のいずれかの方法にて、標準品でご使用いただけます。

①平均10W以下まで入射光を減衰させる。

②レーザーを入射する時間を短くする。標準の仕様では、連続入射で最大10Wとなります。スクリーンの耐熱の制限から、入射光の光強度も100W/cm2を超えないようにしてください。測定器本体の温度が40℃を超えない短時間であれば、1kW以上を入力することも可能です。目安としては、LHB-100で室温が25℃の場合、最大10秒間だけ1kWを入射できます。500Wの場合は最大20秒間となります。ただし、その入射により筐体の温度が上がりますため、次の測定を行うには、本体温度が下がるまで待つ必要があります。

現在、インストールされているPCでLaseViewを開き、ヘルプのタブを選んでください。

左上の「製品情報」と書かれたアイコンをクリックしてください。下記の図のように「製品情報」のウィンドウが開きます。この左下に「ライセンス認証の解除」というボタンがあります。これをクリックしますと、下記の図(*)のように「ライセンス認証の解除」を行うかどうかのウィンドウが出てきます。ここで「ライセンス認証の解除」をクリックしていただきますと、そのPCでの認証が解除され、新しいPCでそのライセンスをお使いいただけます。この際、LaseViewをアンインストールする必要はありません。もとのPCでLaseViewを起動しますと、ライセンスの入力が促されます。例えば実験室と研究室の複数のPCでLaseViewを使いたい場合、実験室で認証を解除した後、研究室で認証する、などの使い方もできます。

もしライセンス認証中のPCが壊れて起動できないなどの場合は弊社にご連絡ください。弊社にてライセンス認証の解除を行います。

(*)https://www.symphotony.com/wp-content/uploads/license_revoke.png

カスタムドライバを作成すれば、LaseViewでのご使用が可能になります。これまでにも、海外製のInGaAsカメラのドライバを開発してお納めした実績がごさいます。

条件として、下記の二点があります。

・カメラを2週間貸し出し頂けること

・カメラメーカーがSDK(ソフトウェアデベロップメントキット)を提供していること納期はカメラ受領後2週間、費用は都度お見積します。

評価版のライセンスの場合、有効期限が切れるとリンクは開くことができません。再度お問い合わせください。

迷光を軽減すると、分解能が悪化してしまいます。迷光を軽減する製品の開発を検討しています。全角160degの場合で角度分解能が3.3degという仕様となります。スクリーンと光源の距離は8.8mmで計算しています。距離を離せば角度分解能は上がります。LHB-100の場合、1ピクセルの空間サイズは50μmですが、光学系の分解能は約200μmで、この程度、像がボケることを意味しています。距離20mmですと、0.57degの光学分解能となります。

「カメラ」→「カメラ設定」→「ピクセル形式」にてビット数を8bitに設定すると、8bit画像として保存されるためエクスプローラー等でも真っ黒になりません。「バッファの全画像を保存」にチェックを入れると、1ファイルに複数の画像が保存されるため、ファイルサイズが大きくなります。この場合のファイル形式はマルチページTIFFと言われる形式です。なお「バッファの全画像を保存」にチェックをいれても、8bit画像であればサムネイルは表示されます。

詳細は開示できませんが、センサーはマイクロボロメータです。本検出器のIntegrationTimeは固定で50μsecです。熱時定数は10-30msecです。どの機種でも同等です。入射光量の上限は破壊検査をしていないのでわかりかねますが、過去の経験上、約数msec~10msecで素子がダメージを受けております。基本的にはμsecオーダーで十分検出可能となっております。

「自動レンジ」ONの状態で入射光量が少ないと、センサーの固定パターンノイズが目立つようになります。また、「ゲイン」を上げると、ノイズが増えます。ゲインは400程度に固定し、入射光量と露光時間を調整して、良好なS/Nが得られる状態で測定してください。

その後、センサーが飽和しない程度の十分な光量を入射して頂き、測定を行ってください。

「ホーム」→「BG減算」をONにし、カメラに光を入れない状態で、「セット」を押してください。

「セット」を押したときの画像が記憶され、以後の画像から減算されることで、バックグラウンドがフラットになります。

カメラのデフォルト値がAutoになっているため、初めて接続した際にAutoになることがあります。スライドを左右に動かすことで数値が設定され、次回からAutoにならなくなります。通常はAutoの状態ではご使用にならないでください。

RAW形式で画像を保存する機能はございません。ただし、LaseView で保存したTIFF形式のファイルには、RAWデータと同等の非圧縮の画像データが含まれております。また、CSV形式(テキスト形式)でのファイル保存に対応しており、生データをエクセル等で表示することも可能です。

焦点前後のビームパターンは、光源のわずかな波面歪の影響を受けて、大きく変化します。また、一般的に焦点前後のビームパターンは異なります。いくつかだけ例外があり、一例として、理想的なガウシアンビームでは、集光点およびその前後でビームパターンは変化せず、常にガウス関数となります。逆に言うと、少しでも波面歪みがあったり、強度分布がガウシアンでない場合は、焦点前後のビームパターンは同一になりません。これは、ビームパターンがフレネル回折の式に従って変化するためです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%9B%9E%E6%8A%98

「ホーム」→「BG減算」の機能をご使用いただくと、背景をフラットに近づけることができます。測定光を入れない状態で「セット」を押すとその時の画像が記憶され、それ以後の画像から減算されます。「セット」を押した後、「BG減算」にチェックを付けるとバックグラウンド減算が有効になります。

カチカチという音は、カメラに備わっている機械シャッターの音です。定期的にシャッターを閉じてフラットフィールド補正が行われます。「自動レンジ」はカメラの設定ではなく、ソフトの表示の設定です。このカメラにはゲイン・露出等を変更する機能がありません。

「カメラ」→「ピクセル形式」の設定をご確認ください。

8bitになっている場合、14 bitに変更してお使いください。14bit設定でも飽和が生じる場合、カメラの故障の可能性が高いです。

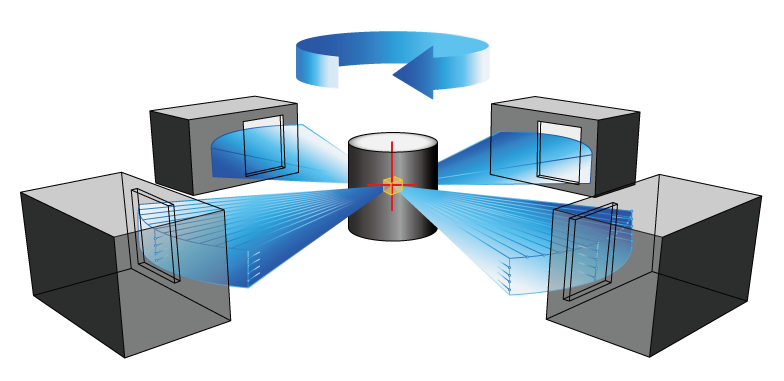

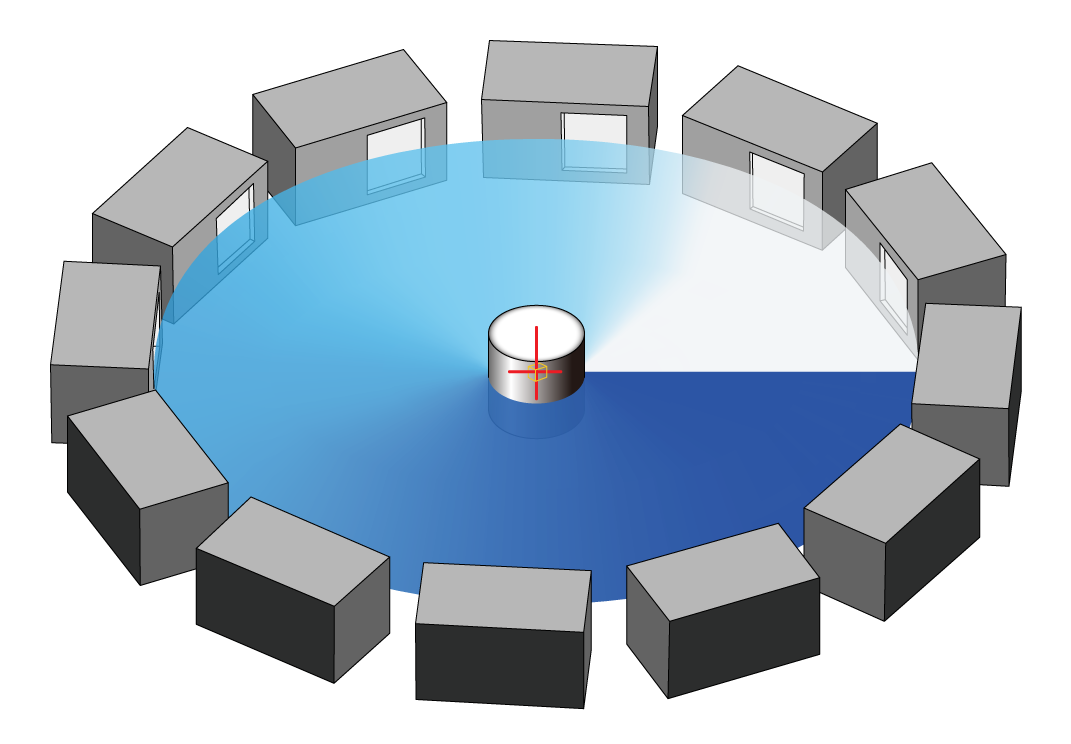

M²自動測定オプション

本製品と従来製品のビームプロファイラ比較

市販されているCCDカメラやCMOSカメラを利用することで、極めて低コストかつ実用的なビーム計測システムを容易に構成することができます。また、低価格なカメラを利用することができるため、複数台のカメラを用いたビームモニタリングシステムを低コストで構築することができます。

| 本製品 | 従来製品 | |

|---|---|---|

| カスタム可能 | ◎ | ✕ |

| 主な販売方式 | ソフトのみ (カメラはオプション) |

カメラ+ソフト |

| 他社製CCDカメラの使用 | ◎ (カメラセットシリーズとして販売) |

✕ |

| M2ビーム品質測定機能 | ◎※ (標準機能) |

✕ (別売り¥500,000〜) |

| 測定可能な最小ビーム径 | 1 μm ~ (微小ビーム測定光学系セットの取付け時) |

30 μm ~ |

| 測定可能な最大ビーム径 | ~ 800 mm (大口径・ハイパワー対応ビームプロファイラとして販売) |

~ 24 mm |

| 測定可能な最大パワー | ~ 4 kW (4 kW高出力グリーンレーザー用ビームプロファイラとして販売) |

? |

| 主な言語 | OSが日本語版でない場合、自動的に英語で表示されます | 英語? |

* 集光レンズはF値50 ~ 100(例えばビーム径1 mmのとき焦点距離50 mm ~ 100 mm)程度のレンズがお勧めです。

LaseViewの使用例

サンプル画像

図 左からHe-Neレーザーの近視野像、Ti:Sapphireレーザーの遠視野象(F=3.3の放物面鏡で集光)、マルチモードファイバから出力されたLD光の集光

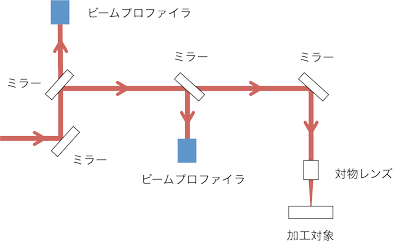

レーザー加工用レーザービーム位置モニタリングシステム(1ソフトウェア+2カメラ)

図 レーザー加工の際にレーザービームの位置をモニタリングしている様子

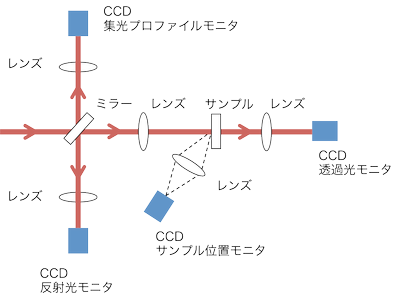

レーザー加工(ダメージ)試験用レーザービームモニタリングシステム(1ソフトウェア+4カメラ)

図 レーザー加工(ダメージ)試験で複数のCCDを使用して計測している様子

(なお、LaseViewはカラー画像の表示に対応しているため、カラーCCDカメラを用いた観察用にも利用できます。)

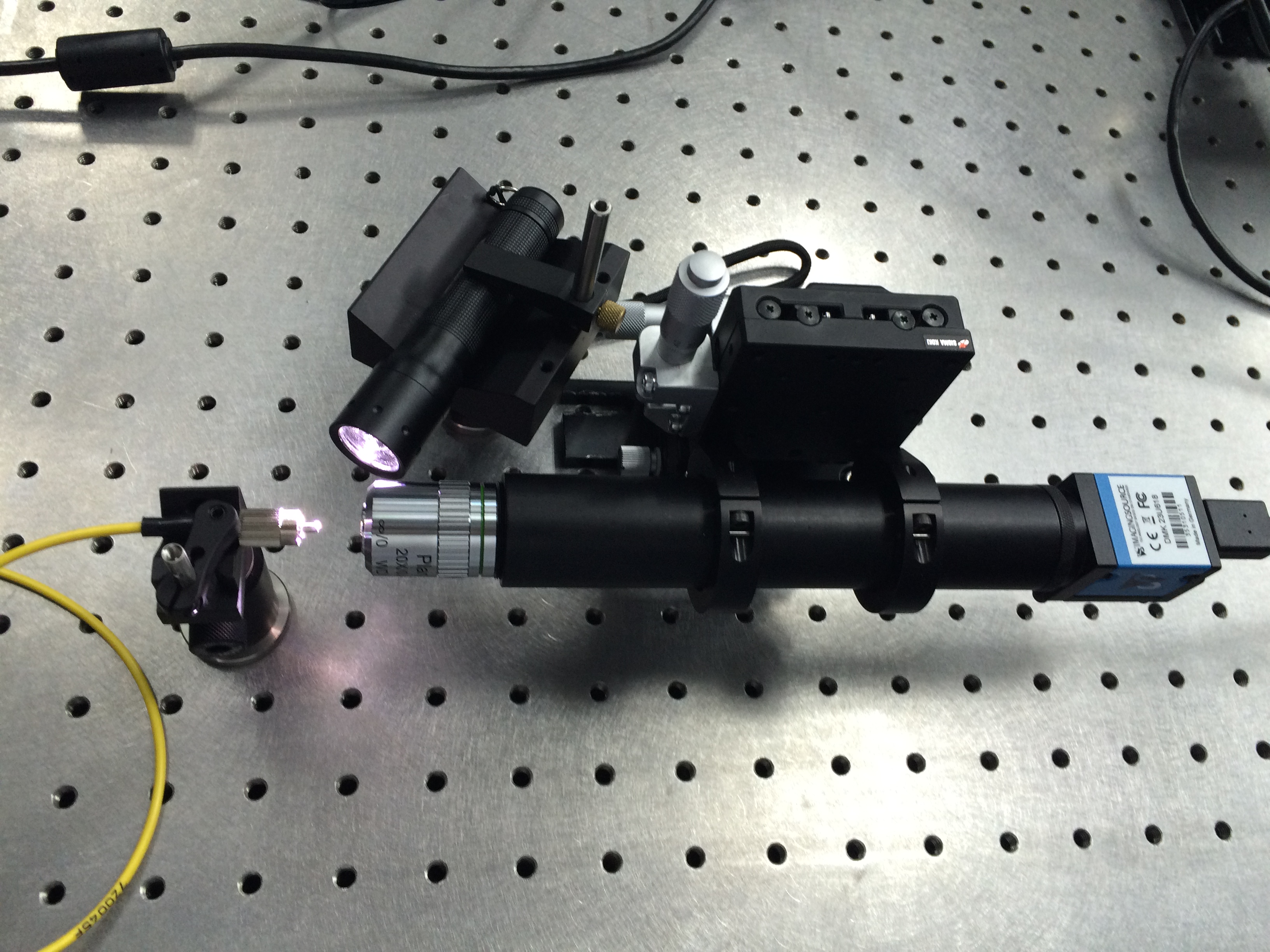

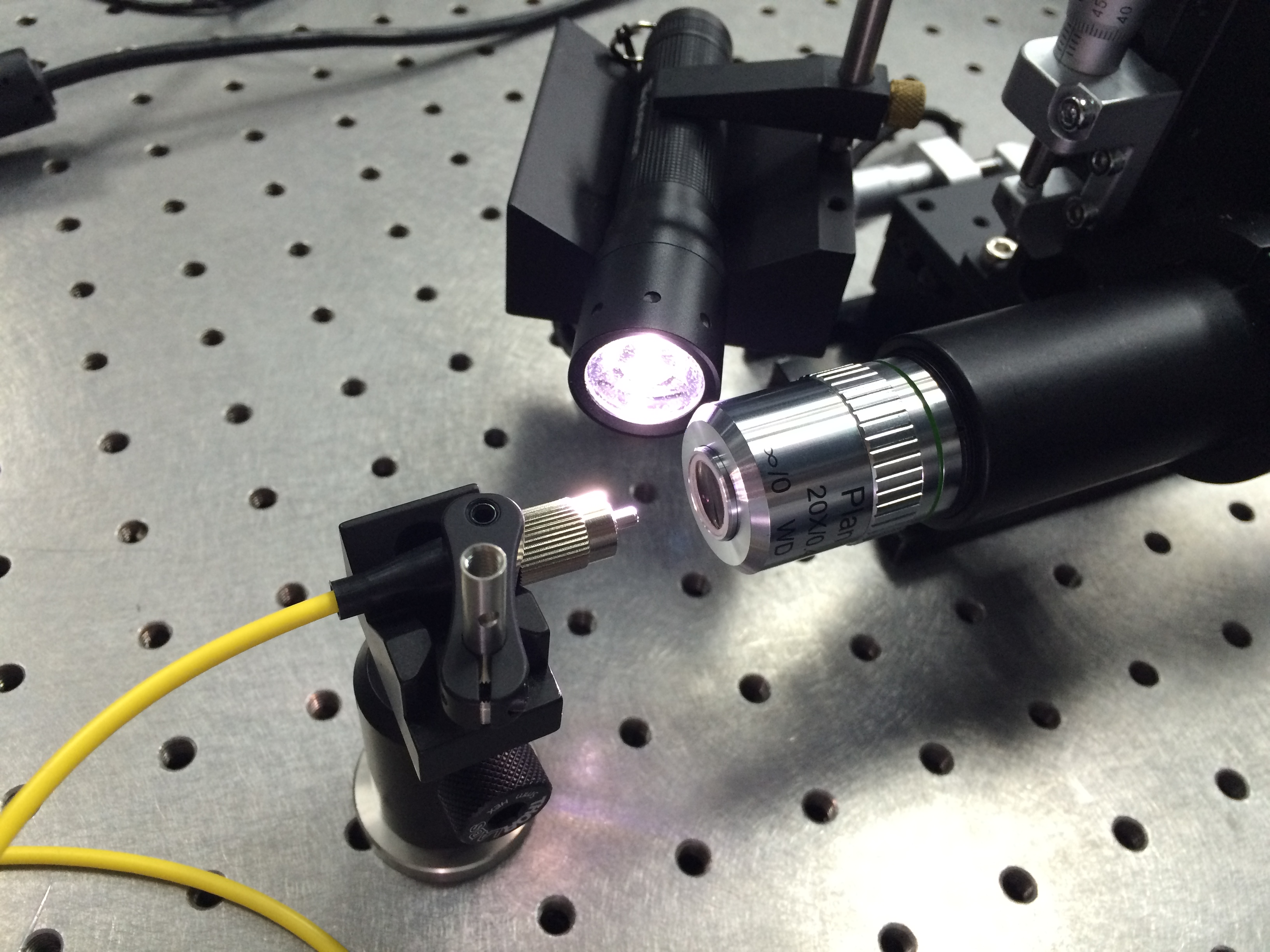

顕微鏡光学システム

- 倍率:10倍、20倍、40倍(注文時に倍率を指定)

- NA:0.25(10倍)、0.40(20倍)、0.65(40倍)

- 使用波長範囲:400 ~ 700 nm

- 作動距離:5.5 mm(10倍)、1.7 mm(20倍)、0.6 mm(40倍)

- 長さ:約 180 mm

光ファイバー測定システム

- 光ファイバーの端面にダメージがないことが分かる

- 光ファイバーのモードフィールド径が分かる

- 強度分布がガウシアンであることが分かる

- コネクタが斜め研磨であることが分かる

ファイバー測定光学系

ファイバー端から出たビームの測定例

空間光変調器(LCOS-SLM)の制御評価システム

セミナー動画

サイバネットシステム株式会社主催「測定ソリューションWEBセミナー2020~フィルム・コーティング・光源の測定に~」へ出展したWebセミナー動画です。

「レーザースキャナや各種光源の評価に活用できる大口径ビームプロファイラ(LaseView-LHB)のご紹介」

LaseView(ビームプロファイラ解析アプリ)の販売実績

- 大阪大学

- 九州大学

- 京都大学

- 京都工芸繊維大学

- 信州大学

- 名古屋大学

- 電気通信大学

- 東京大学

- 東京科学大学(旧東京工業大学)

- 上智大学

- 光産業創生大学院大学

- 広島大学

- 福井大学

- 山形大学

- 琉球大学

- 宇都宮大学

- 理化学研究所

- レーザー技術総合研究所

- 産業技術総合研究所

- 日本原子力研究開発機構

- 情報通信研究機構

- 宇宙航空研究開発機構

- 量子科学技術研究開発機構

- 国立天文台(NAOJ)

- 海上保安本部

- 情報機器、産業用光学システム開発メーカー

- 光学製品研究開発メーカー

- Avision(Suzhou)CO.,LTD. Mechanical Engineering.Sect.2

- Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR, ドイツ)

- Institute of Physics AS CR, v.v.i. (チェコ共和国)

- University of Southampton(英国)

- 虹光精密工業股份有限公司(台湾)

- Jet Propulsion Laboratory, NASA

- Continuum Inc.

- LG Electronics

- Wontech

- その他、国内外の民間企業

お客様の声

- カメラが安価なため壊しても平気

- カメラを使い捨て気分で使用できる

- 準備が簡単

- ソフトが直感的に使いやすい

- 安い!

- M2ビーム品質測定機能が標準装備されているのは大変嬉しい

- 評価の結果、期待通りの動作でしたので、ソフトを先日発注させて頂きました。(購入前に評価版をご利用)

ビームプロファイラ ページ一覧