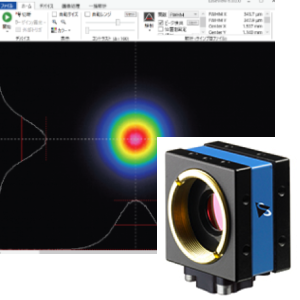

レーザービームプロファイラ Q&A

ビームプロファイラのよくある質問をまとめています。

製品仕様・性能に関する質問

レーザービームプロファイラで使用可能なレーザーパワーについて教えて下さい

レーザービームプロファイラーを用いた測定においては、機器の損傷を回避し、正確な測定を実現するために、入射レーザーパワーが各モデルの許容範囲内であることが不可欠です。過大なレーザーパワーの入射は、センサーの焼損や特性劣化を引き起こす可能性があります。

重要な制限要素

レーザーパワー密度 (Laser Power Density)

測定ビームの平均出力に基づき算出されるレーザーパワー密度は、機器の最大レーザーパワー密度を超過しないように管理する必要があります。

【平均レーザーパワーの計算】

パルスエネルギー(ジュール)×繰り返し周波数(ヘルツ)=平均出力(ワット)

各機種ごとのレーザーパワー密度一覧

| 機種 | 最大レーザーパワー密度 |

|---|---|

| LBP−Cシリーズ | 1 μW/cm2 (目安として) |

| LBP-Bシリーズ | 100 W/cm2 |

| ワイドアングルモデル | 100 W/cm2 |

| 高出力モデル | 10 kW/cm2 |

各機種ごとの最大総入射レーザーパワー一覧

総入射レーザーパワーを以下の値以下に抑えてください。且つ、最大レーザーパワー密度を超えないようにしてください。

| 機種 | 最大総入射レーザーパワー |

|---|---|

| LBP−Cシリーズ | 制限を設けていませんが、上記最大レーザーパワー密度から総入射パワーを計算してください。 |

| LBP−Bシリーズ | 10 W |

| ワイドアングルモデル | 10 W |

| 高出力モデル | 10 W |

連続使用の場合の注意点(LBP-Bシリーズ)

イメージセンサー(カメラ)が45℃を超えないようにしてください。イメージセンサー(カメラ)が動作温度範囲(最大45℃)を超えると、正常な動作が保証できなくなります。ただし、およそ60℃以下であれば即故障となることはありません。本体の温度が45℃を超えない範囲であれば、上記レーザーパワーを超えての入射が可能です。温度上昇を防ぐ方法は2つあります。①温度が上がったら光入射を止め、温度が下がるのを待つ。②空冷や水冷の冷却器を取り付け、強制的に冷却を行う。温度センサーなどは内蔵しておりませんので、接触式の温度計や非接触式の放射温度計などで測定してください。

レーザービームプロファイラで使用可能な最大パルスエネルギー密度について教えて下さい

レーザービームプロファイラーのセンサーは、瞬間的に高いエネルギーを受けると損傷する可能性があります。特にパルスレーザーは、非常に短い時間に大きなエネルギーを放出するため、エネルギー密度が高くなりやすいです。

パルスエネルギーの計算方法

平均出力(ワット)/繰り返し周波数(ヘルツ)=パルスエネルギー(ジュール)

各機種ごとの最大パルスエネルギー密度一覧

| 機種 | 最大レーザーパワー密度 |

|---|---|

| LBP-Cシリーズ | 1 μJ/cm2 |

| LBP−Bシリーズ | 10 mJ/cm2 |

| ワイドアングルモデル | 10 mJ/cm2 |

| 高出力モデル | 100 mJ/cm2 |

微小測定光学系オプションの光学分解能について教えて下さい

微小測定光学系の光学分解能は高いほど、より微細な構造を分離して観察・測定できるため、微小な対象物を扱う測定光学系においては非常に重要な性能指標となります。光学分解能の仕様は、測定波長範囲の最悪値で計算しています。

光学分解能の計算式

0.61 × 波長 / NA = 光学分解能

LBP-C05VIS‐BEを使用する場合の光学分解能

そのため・・・

-

190 nm時の光学分解能=0.61 x 0.4μm/0.43=0.56 μm

-

1100 nm時の光学分解能=0.61 x 1.1μm/0.43=1.56 μm

仕様の2μmは、測定波長の最悪値で算出しています。

LBP-C05VIS‐BEを使用する場合の光学分解能

そのため・・・

-

950 nm時の光学分解能=0.61 x 0.95μm/0.4=1.26 μm

-

1700 nm時の光学分解能=0.61 x 1.7μm/0.4=2.59 μm

仕様の4μmは、測定波長の最悪値で算出しています。

LBP−Bシリーズの空間分解能と測定誤算について教えて下さい

空間分解能とは、ビームプロファイラのセンサーが、レーザーの空間的な強度分布をどれだけ細かく測定できるかを示す指標となります。ビームプロファイラを選定する際には、測定対象となるレーザービームの特性に合わせて、適切な空間分解能を持つ機種を選択することが重要となります。

LBP-Bの空間分解能

LBP-Bの空間分解能は以下になります。ビーム径が、空間分解能の6~10倍以上あれば、問題なく測定が可能です。推奨は空間分解能の10倍以上のビーム径です。

| 型式 | 空間分解能 |

|---|---|

| LBP-B25VIS-U | 50μm |

| LBP-B50VIS-U | 100μm |

| LBP-B100VIS-U | 200μm |

| LBP-B200VIS-U | 400μm |

| LBP-B800VIS-WA-U | 1200μm |

LBP-Bシリーズの空間分解能xと測定誤算の関係(代表例)

| 実ビーム径 | 観測ビーム径(誤差%) |

|---|---|

| x μm | 1.41*x μm (+41%) |

| 2*x μm | 2.34*x μm (+12%) |

| 3*x μm | 3.16*x μm (+5.4%) |

| 5*x μm | 5.10*x μm (+2.0%) |

| 10*x μm | 10.05*x μm (+0.5%) |

LBP-C05VISのtifファイルの輝度値と光強度について教えて下さい

輝度値について

LBP-C05VISには8bitモードと10bitモードがあります。8bitモードで画像取得した場合は、8bitのTIFF画像が出力され、10bitモードで画像取得した場合は、16bitのTIFF画像が出力されます。平均化回数(バッファ長)に関係なく、平均化ONの場合は16bit画像になります。平均化ONの状態で出力されるCSVファイルは輝度が平均化されたデータです。ファイルを出力する際に、16bit整数に丸められています。

輝度値と光強度の関係

光響のアッテネーターセットの減衰率について教えて下さい

レーザー光を測定する際は、CCDカメラの故障リスクを減らすため、アッテネーターセットを使用します。レーザーパワーを減衰する方法には、NDフィルターで減光する方法とビームスプリッターを併用して減光する方法の2種類が選択できます。

NDフィルターを使用する方法

NDフィルターセット

型式:LBP-OP-NDFS01

- 吸収型NDフィルタ

- NDフィルタ斜めマウント付き

用途

- レーザーパワー100mW未満の減光・減衰

仕様

- OD=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0

- フィルタサイズ:1インチ

OD値(Optical Density)について

-

OD値とは吸収度合いを対数で示した値です。OD値が高い程、減衰率が高くなります。

| 光学濃度(OD値) | 減衰率 | 透過率(%) | 遮へい率 (%) |

|---|---|---|---|

| 0.1 | 4/5 | 79% | 21% |

| 0.2 | 3/5 | 63% | 37% |

| 0.3 | 1/2 | 50% | 50% |

| 0.4 | 2/5 | 39% | 61% |

| 0.5 | 1/3 | 32% | 68% |

| 0.6 | 1/4 | 25% | 68% |

| 1 | 1/10 | 10% | 90% |

| 2 | 1/100 | 1% | 99% |

| 3 | 1/1000 | 0.10% | 99.90% |

| 4 | 1/10,000 | 0.01% | 99.99% |

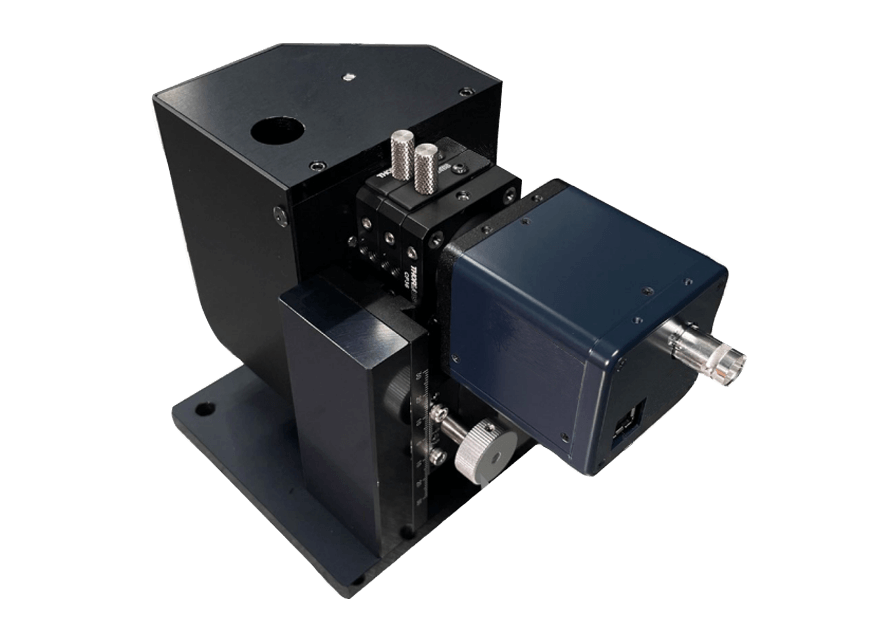

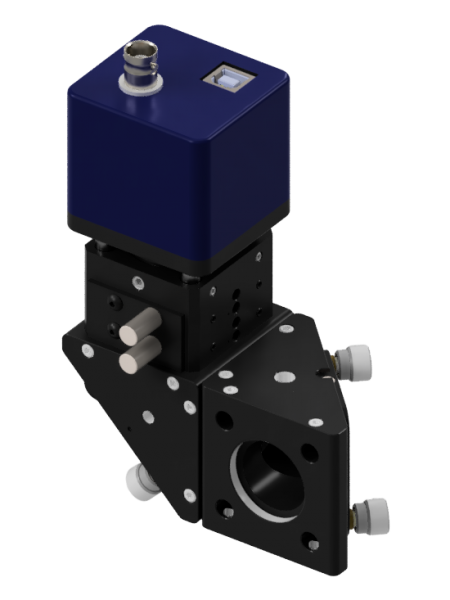

ビームスプリッターを併用する方法

レーザー光のパワーが100 mW以上強くなると吸収型NDフィルタで熱レンズ効果が発生してしまうため、更に減光することができるビームスプリッタが必要となります。光響では、減衰率とレーザー波長の違いで以下の3種類の製品を用意しています。

型式:LBP-OP-BSVIS01(ビームスプリッタ付き減衰光学系セット)

- LBP-C05VISに直接装着可能

- 波長範囲 :350-700 nm(又は650-1010 nm)

- パワーの目安:< 1 W(S偏光の場合) < 10 W(P偏光の場合)

- NDフィルタ付属 :OD=1.0, 2.0, 3.0, 4.0

用途

- 高強度・高出力レーザー光の減光・減衰

-

減衰率表(NDフィルター + ビームスプリッター)

| NDフィルター(OD値) | P偏光減衰率 | S偏光減衰率 | P偏光透過率(%) | S偏光透過率(%) | P偏光遮へい率(%) | S偏光遮へい率(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| なし | 1/100 | 1/10 | 1% | 10% | 99% | 90% |

| 1.0 | 1/1,000 | 1/100 | 0.1% | 1% | 99.9% | 99% |

| 2.0 | 1/10,000 | 1/1,000 | 0.01% | 0.1% | 99.99% | 99.9% |

| 3.0 | 1/10,000 | 1/10,000 | 0.001% | 0.01% | 99.999% | 99.99% |

| 4.0 | 1/1000,000 | 1/1000,000 | 0.0001% | 0.001% | 99.9999% | 99.999% |

型式:LBP-OP-BSVIS02(ダブルビームスプリッタ付き減衰光学系セット)

ビームスプリッタ付き減衰光学系セット(LBP-OP-BSVIS01)と比べて減衰率を改善しています(< 100 W)。

- LBP-C05VISに直接装着可能

- 波長範囲 :350-700 nm(又は650-1010 nm)

- パワーの目安 :< 100 W(平均出力)

- NDフィルタ付属 :OD=1.0, 2.0, 3.0, 4.0

用途

- 高強度・高出力レーザー光の減光・減衰

-

減衰率表(NDフィルター + ビームスプリッター)

| NDフィルター(OD値) | 減衰率 | 透過率(%) | 遮へい率(%) |

|---|---|---|---|

| なし | 1/1,000 | 0.1% | 99.9% |

| 1.0 | 1/10,000 | 0.01% | 99.99% |

| 2.0 | 1/10,000 | 0.01% | 99.999% |

| 3.0 | 1/100,000 | 0.0001% | 99.9999% |

| 4.0 | 1/10,000,000 | 0.00001% | 99.99999% |

型式:LBP-OP-BSUV01(UV 対応ダブルビームスプリッタ付き減衰光学系セット)

ダブルビームスプリッタ付き減衰光学系 セット(LBP-OP-BSVIS02)と比べて、微細加工や半導体解析に有効な UV 領域に波長範囲を広げています(200~700 nm)。また、LBP-OP-BSVIS02と同様に100 W(平均出力)までの使用に耐えられます。

- LBP-C05VISに直接装着可能

- 波長範囲 :200~700 nm

- パワーの目安 :< 100 W(平均出力)

- ND フィルタ付属:OD=1.0, 2.0, 3.0

用途

- 高強度・高出力 UV レーザー光の減光・減衰

-

減衰率表(NDフィルター + ビームスプリッター)

| NDフィルター(OD値) | 減衰率 | 透過率(%) | 遮へい率(%) |

|---|---|---|---|

| なし | 1/1,000 | 0.1% | 99.9% |

| 1.0 | 1/10,000 | 0.01% | 99.99% |

| 2.0 | 1/10,000 | 0.01% | 99.999% |

| 3.0 | 1/100,000 | 0.0001% | 99.9999% |

| 4.0 | 1/10,000,000 | 0.00001% | 99.99999% |

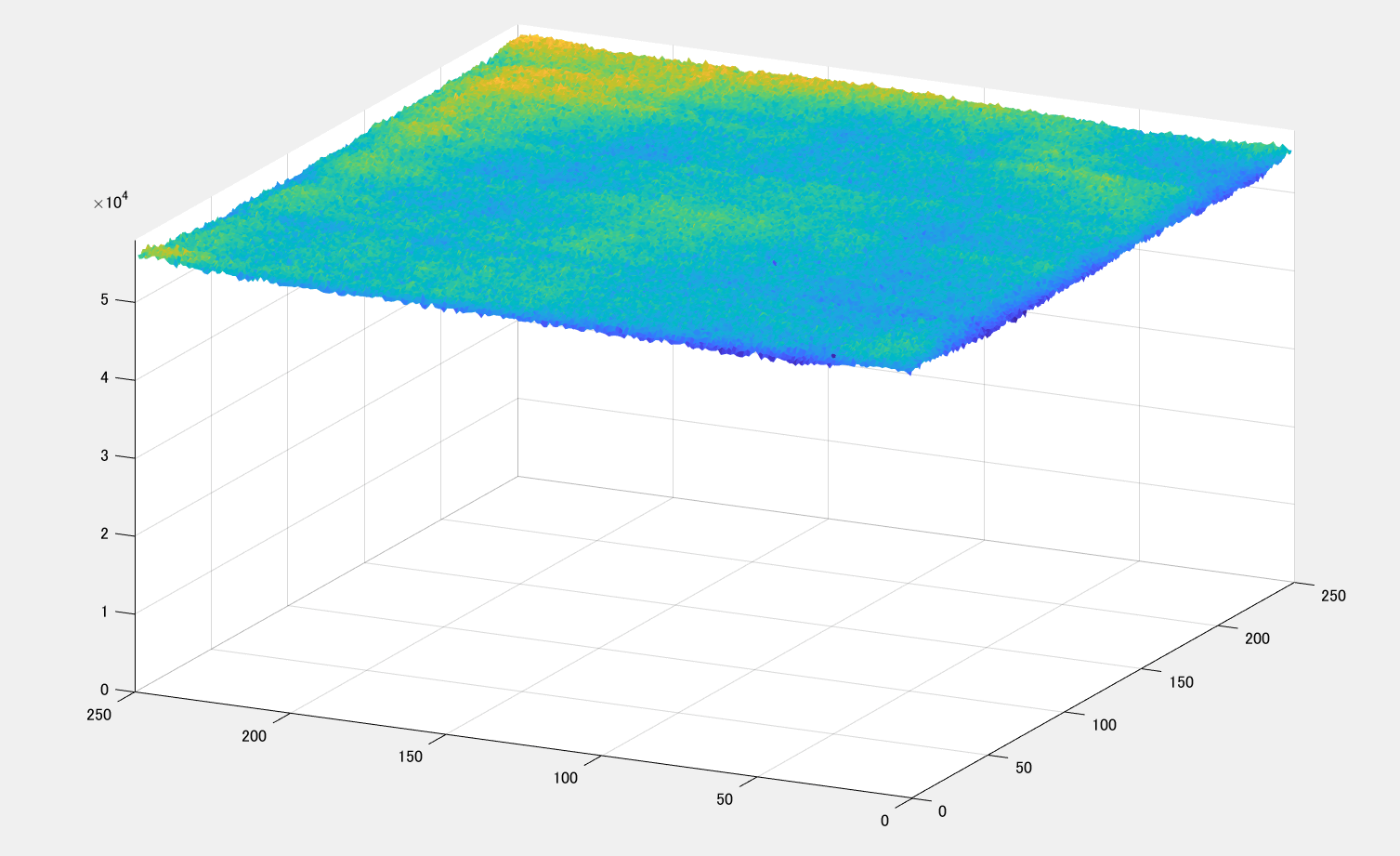

LBP-Bシリーズの感度不均一性の評価基準と計算式を教えて下さい

各ピクセルの相対感度(感度のばらつき)は均一性補正によって補正されています。入射光量によって、感度不均一性が大きく変化することはありません。

評価基準

補正を行っても、20%(±10%)以下(典型値10%(±5%)以下)の不均一性が残ります。このため、20%以下の不均一性を保証しています。

計算式

10×10ピクセルを1区切りとして、ビニング(平均化)したデータを用いて感度不均一性を評価しています。

(最大値-最小値) ÷ 平均値 = 感度不均一性

感度不均一性データ(LBP-B200VIS 代表例)

測定結果: 8%

微小測定光学系オプション使用時の最大レーザーパワー密度と最大パルスエネルギー密度について教えて下さい

微小測定光学系オプションのLBP-C05DUV‐BEには光学濃度3.0(OD3)のNDフィルターが、LBP-C05VISとLBP-C05NIR-BEには光学濃度4.0(OD4)のNDフィルターが付属しています。NDフィルター使用時の最大レーザーパワー密度と最大パルスエネルギー密度を以下に紹介します。

微小測定光学系オプションを使用しない場合

| 型式 | 最大レーザーパワー密度 | 最大パルスエネルギー密度 |

|---|---|---|

| LBP-C05DUV‐BE | 1 μW/cm2 | 1 μJ/cm2 |

| LBP-C05VIS | 1 μW/cm2 | 1 μJ/cm2 |

| LBP-C05NIR-1X | 1 μW/cm2 | 1 μJ/cm2 |

微小測定光学系を使用した場合

| 型式 | 最大レーザーパワー密度 | 最大パルスエネルギー密度 |

|---|---|---|

| LBP-C05DUV‐BE | 0.9 W/cm2 | 0.9 J/cm2 |

| LBP-C05VIS‐BE | 13.7 W/cm2 | 13.7 J/cm2 |

| LBP-C05NIR- BE | 13.0 W/cm2 | 13.0 J/cm2 |

計算方法

拡大光学系の倍率に従って、センサー上のビーム径が大きくなりますので、1/(倍率の2乗)にパワー密度が下がります。

LBP-C05DUV‐BE

倍率30倍、NDフィルタOD3(透過率0.1%)ですので、

最大パルスエネルギー密度 = 1 μJ/cm² × 30²/10⁻³≒0.9 J/cm²

LBP-C05VIS‐BE

倍率37倍、NDフィルタOD4(透過率0.01%)ですので、

最大パルスエネルギー密度 = 1 μJ/cm2 × 37²/10⁻⁴≒ 13.7 J/cm2/cm2

製品操作・設定に関する質問

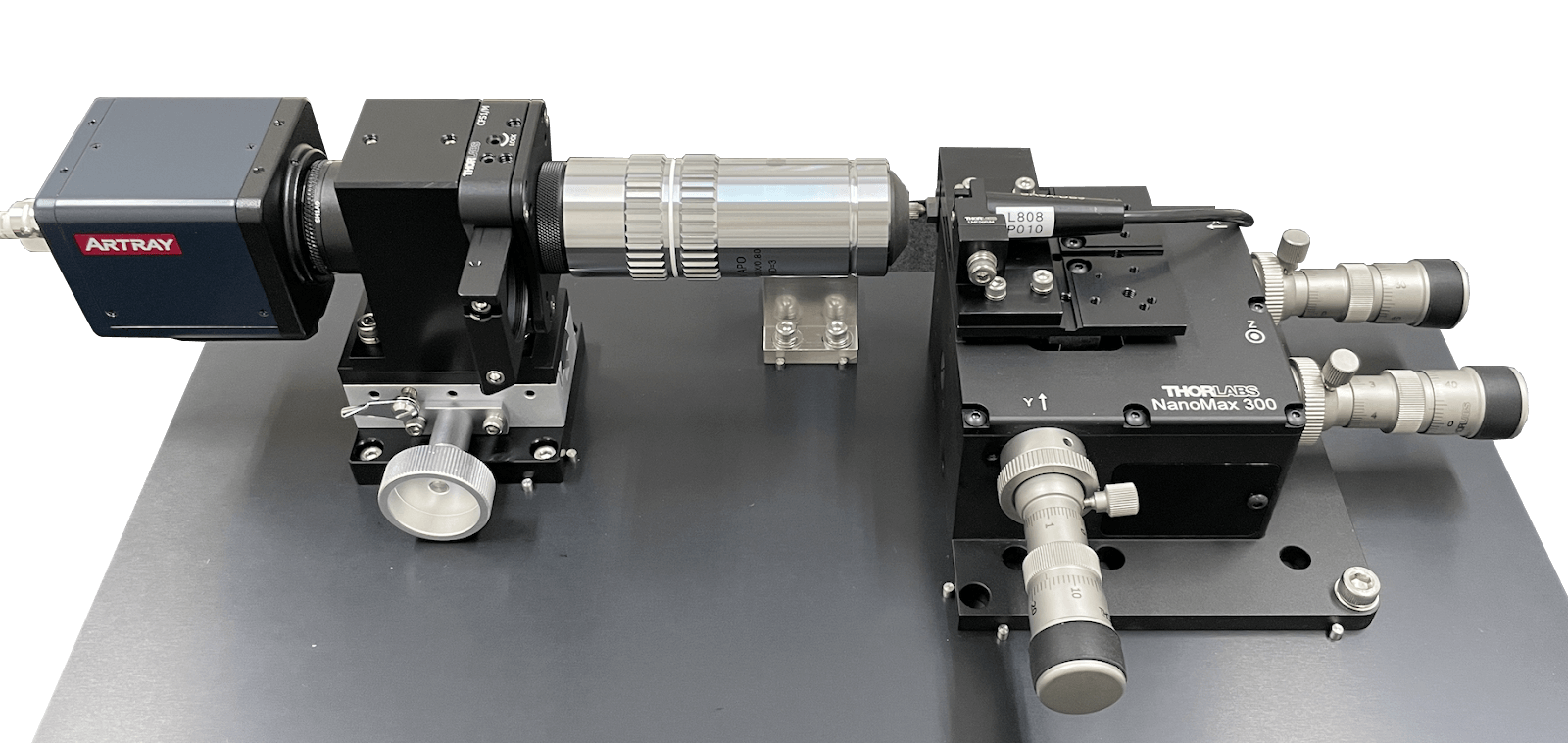

ビームプロファイルの測定位置について教えて下さい

光源から、ある距離Lでのビームプロファイルを確認する場合は、以下の数値を参考にプロファイラーを設置してください。

LBP-Bシリーズを使用する場合

| 型式 | 筐体前面からの距離 |

|---|---|

| LBP-B25VIS-U | 4.5±0.5 mm |

| LBP-B50VIS-U | 4.5±0.5 mm |

| LBP-B100VIS-U | 5.0±0.5 mm |

| LBP-B100VIS-WA | 5.0±0.5 mm |

| LBP-B200VIS-U | 8.0±0.5 mm |

LBP-C05VISを使用する場合

| 型式 | 筐体全面からの距離(フランジバック) |

|---|---|

| LBP-C05VIS | 17.5mm |

ビームプロファイラーをパルス光源と連動して撮影する方法を教えて下さい

パルスレーザーの各パルスのビームプロファイルを正確に捉えるために重要な機能です。実現する方法は、ビームプロファイラーの機種やソフトウェア、そしてパルス光源の制御方法によっていくつか考えられます。パルス発光させている光源との連動方法は下記です。

LBP-C05VISの場合:

BNCコネクタに5~24Vのパルス信号を入力することで、パルスの立ち上がりエッジに同期した露光が可能です。「カメラ」タブ→「カメラ設定」→「外部トリガ」にチェックを入れることで、外部トリガが有効になります。

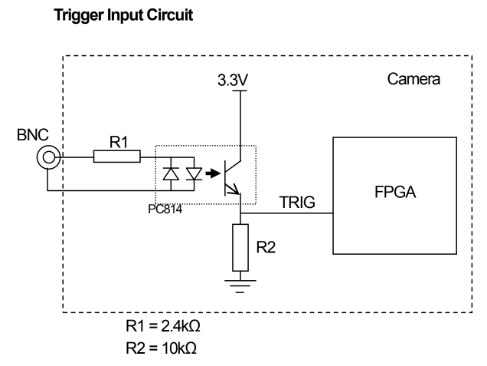

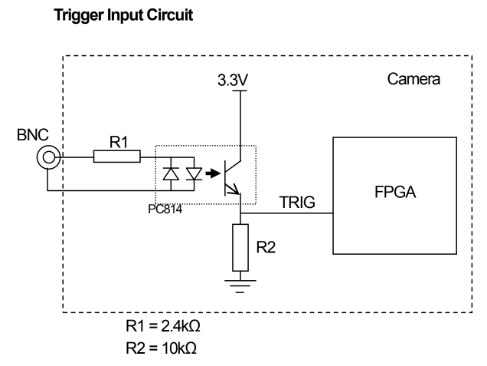

LBP-Bシリーズの場合

11 番ピン(+)と 12 番ピン(−)がトリガ入力端子です。入力端子に 3.3~24 V、パルス幅 10 μs 以上のパルス電圧を加えてください。

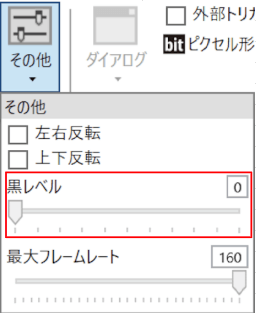

カメラの黒レベルの調整方法について教えて下さい

黒レベルとは、輝度値のオフセット値です。黒レベルを上げると、暗い環境での輝度値(ノイズフロア)が上がります。

黒レベルの調整方法

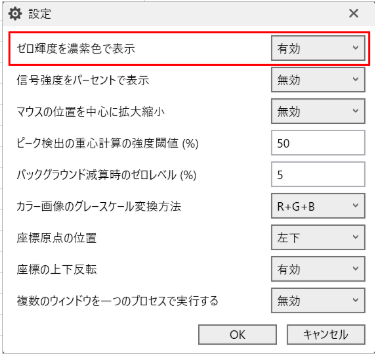

「ホーム」→「設定」で設定画面を開き、「ゼロ輝度を濃紫色で表示」を有効にします。

黒レベルを最小まで下げると、ノイズフロアが0でクリップされ、濃紫色で表示されます。

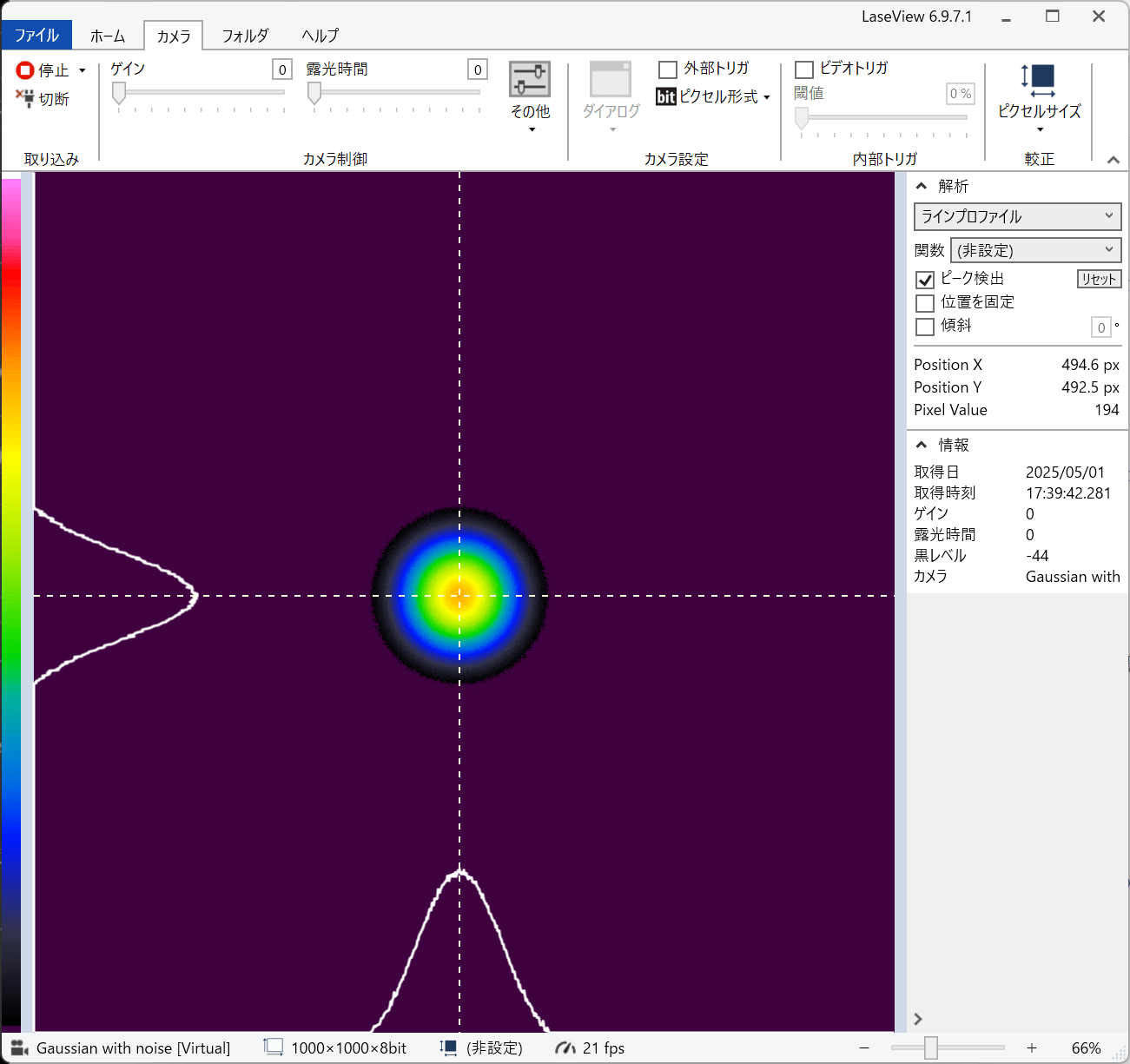

この状態は、黒レベルを下げ過ぎた状態です。↓

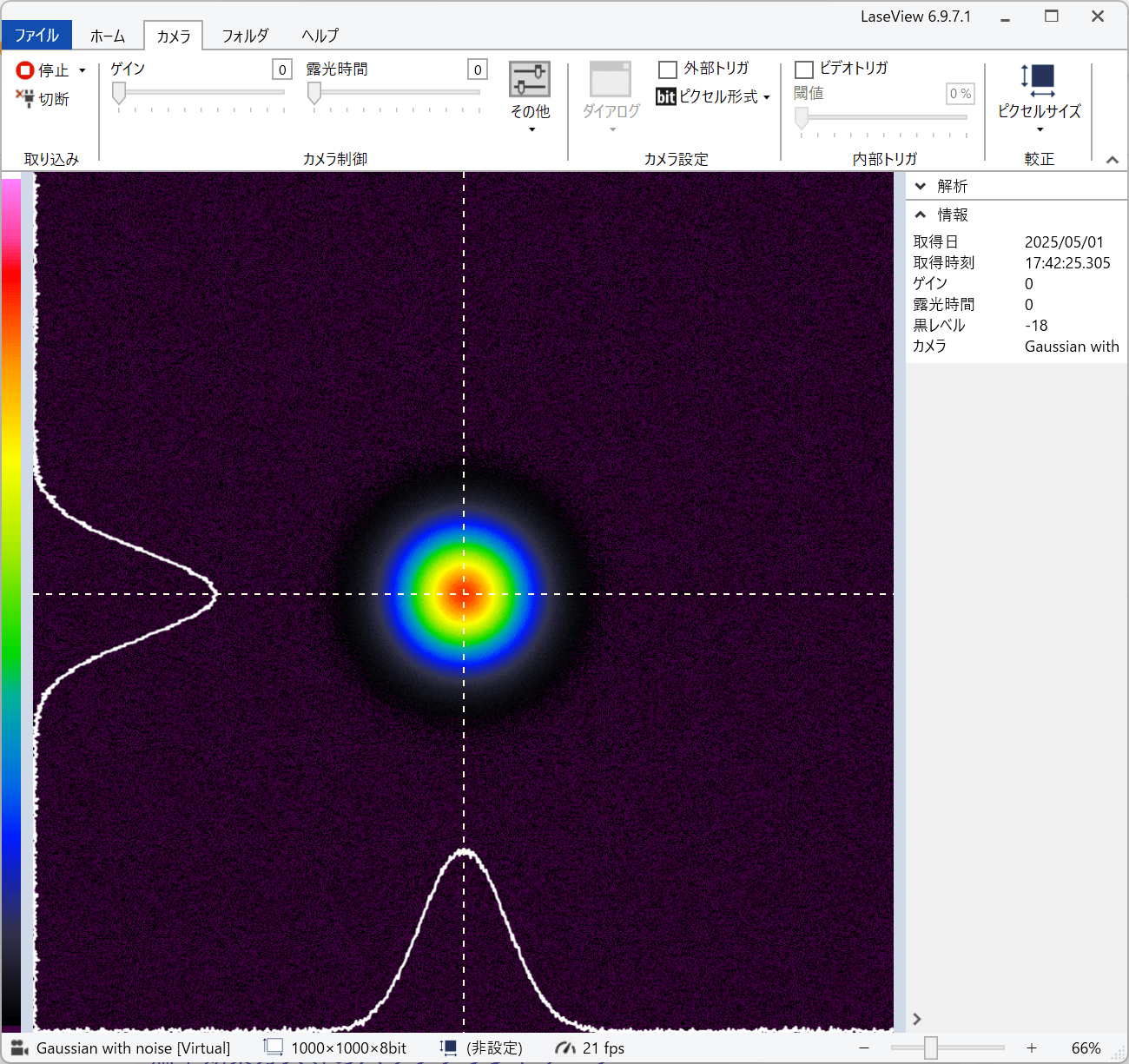

黒レベルを徐々に上げていくと、ノイズフロアが0値付近となり、

濃紫色と黒色が混じった状態となります。この状態が最適値です。↓

注)黒レベルの設定によって、測定結果が多少変わります。生の輝度値に対して感度補正係数を乗算しているためです。

スミア発生時の対策とゲイン調整について教えて下さい

スミアが発生しやすい状況では、ゲインを上げて明るさを確保しようとすると、スミアがより目立ってしまう可能性があります。

スミアとは?:

CCDカメラ特有の現象です。CCDは、入射した光を電荷に変換し映像データとして出力します。周囲より極端に明るい光がCCDに当たりますと、電荷が溢れ光源を中心とした水平及び垂直方向の白いスジ状のノイズを発生します。これをスミアといいます。CMOSの場合は、入射した光を画素部で増幅・変換を行うため原理的に不要な電荷が発生せずスミアは発生しません。

スミア発生時の対策:

センサーが飽和していますので、NDフィルター等を追加して光を弱めてください。ゲインはなるべく低く設定し、センサーが飽和しない程度に露光時間を延ばしてください。

注)LBP-C05VISを使用される場合は、ゲインは400程度で使用されることをお勧めします。400以下では、輝度値が最大値に達するまでにセンサーが飽和する恐れがあり、ダイナミックレンジが狭くなります。ゲイン0設定ではゲインがマイナス値になることが原因です。一方、400以上では感度が上がりますが、ノイズが増加します。

ビームプロファイラーを装置組み込みで使用する方法を教えて下さい

お客様がプログラムを作成するためのAPI(Application Programming Interface)の提供が可能です。提供するのは関数ライブラリのみで、プログラムはお客様にて作成していただく必要があります。

APIの位置付け

.NET用DLL(Microsoft .NET Framework アセンブリ)となっており、C#やPython等から利用できるクラスライブラリです。

システム構成

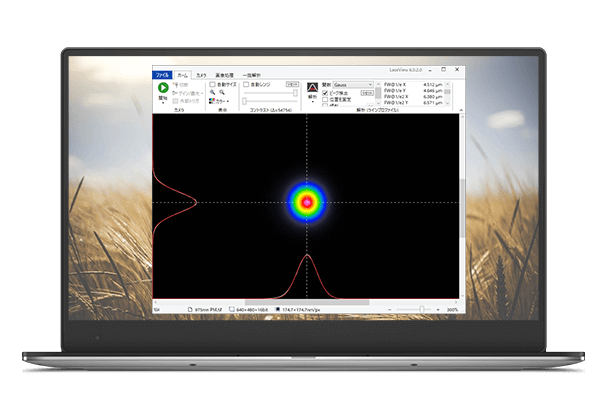

LaseView.exeにて画像処理を行っているため、下記の構成となっています。

LaseViewの起動

Windowsにて、起動時にLaseView.exeを起動するように設定することで、機械本体立ち上げ時に同時にLaseViewを起動できます。

画像と解析結果の転送

TIFF画像や解析結果を読み出す関数を用意しています。関数リストを公開していますので、詳細な情報が必要な際はご連絡ください。

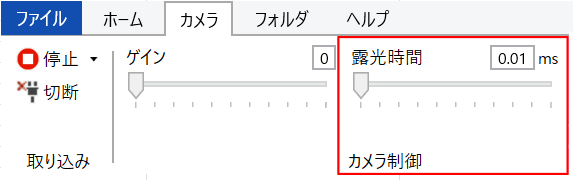

LBP-C05VISのゲインと露光時間をマニュアル調整していますが、設定が自動で動いてしまいます

オートGain、オートExposureが有効になっている可能性がありますので、下記の手順でオート設定についてご確認ください。

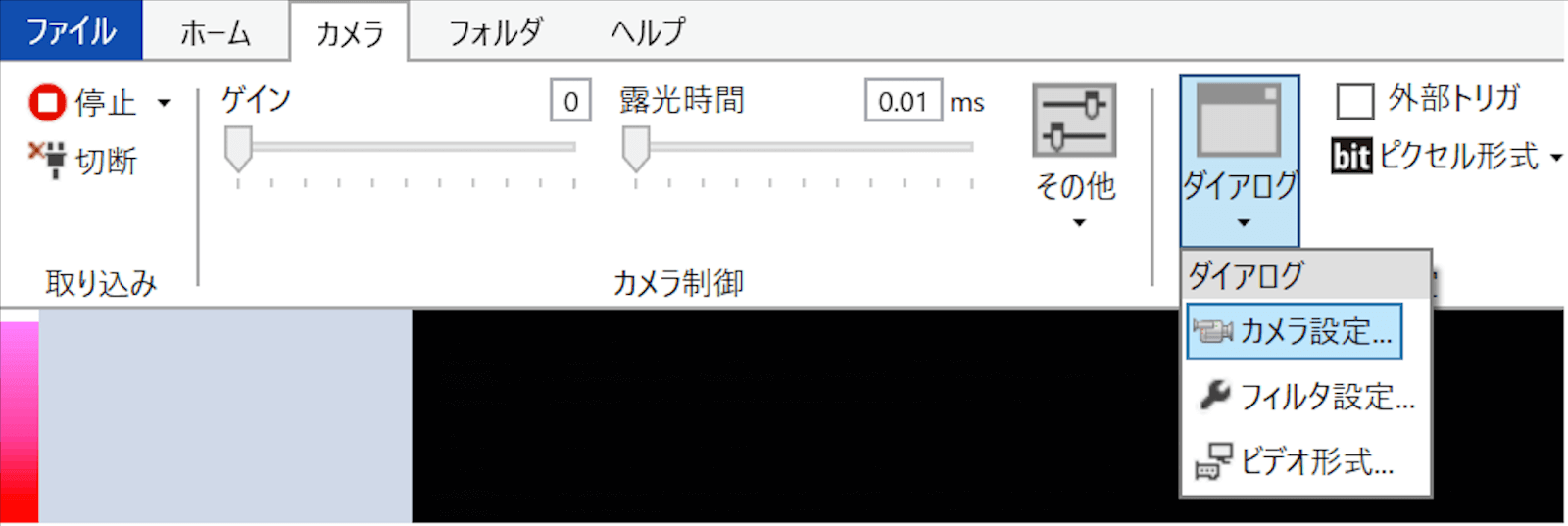

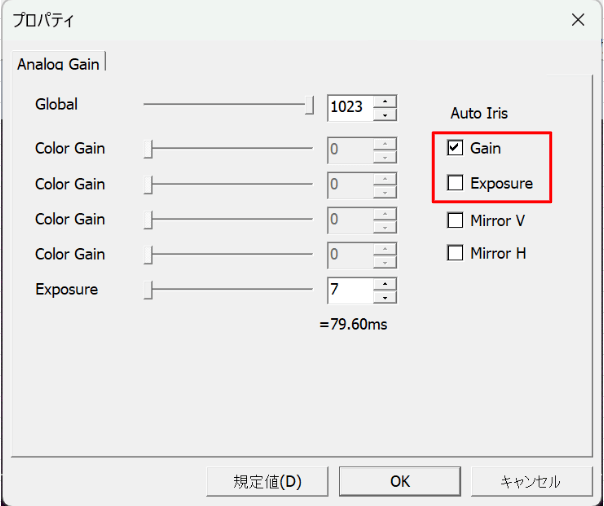

「カメラ」タブ→「ダイアログ」→「カメラ設定」をクリックします。

「Auto Iris」の下のGainまたはExposureにチェックが入っている場合は、それらのチェックを外してOKを押してください。

LBP-BシリーズのUSBケーブルを延長するには?

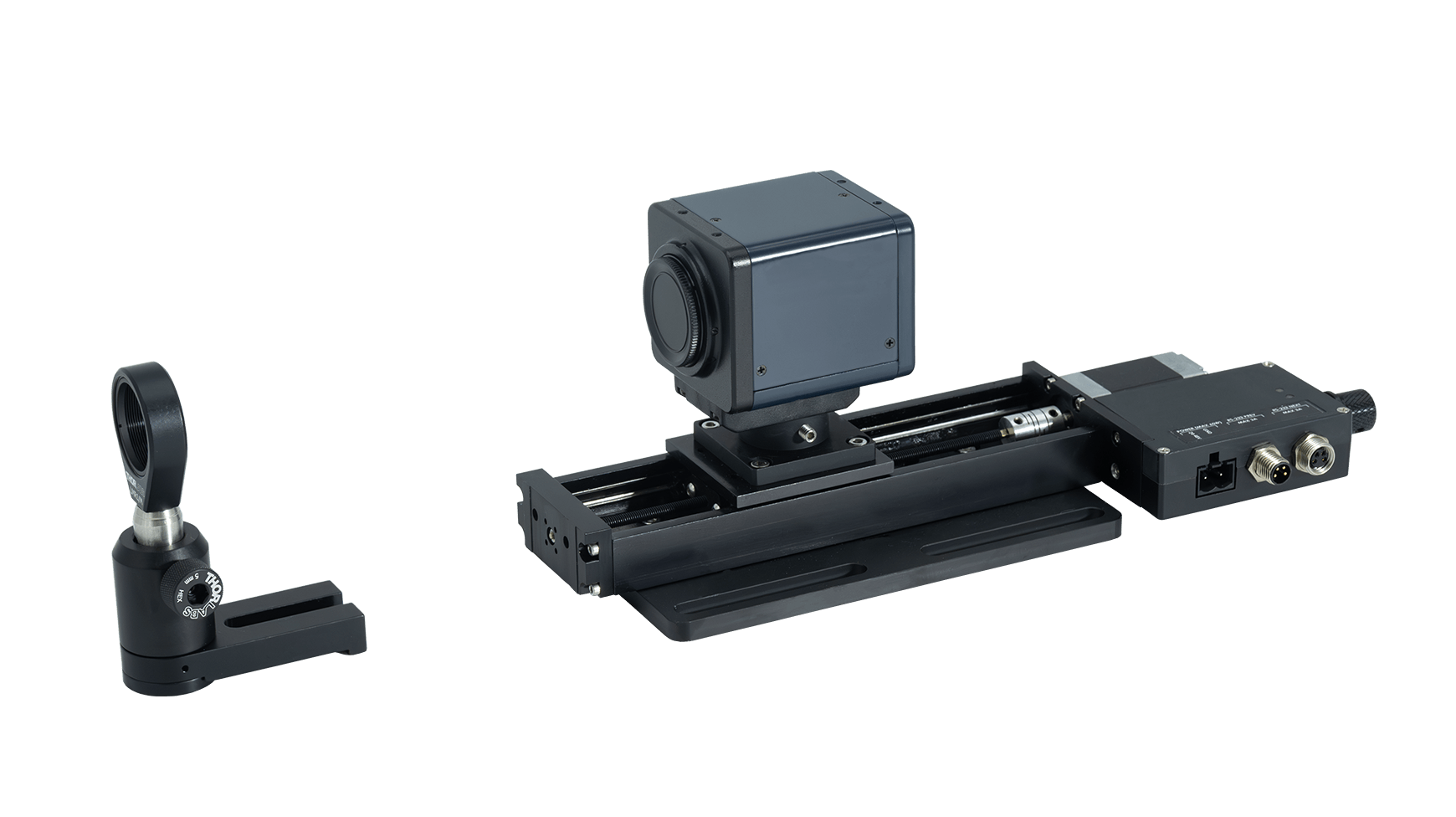

USB3.0の最大ケーブル長は3mとUSB規格で定められています。3m以上のケーブル長が必要な場合、GigEモデルを推奨します。

GigEモデルの紹介

以下のモデルがありますので、3m以上のケーブル長が必要な場合にご検討ください。

- LBP-B50VIS-G

- LBP-B100VIS-G

- LBP-B50NIR-G

- LBP-B100NIR-G

- LBP-B50WB-G

- LBP-B100WB-G

- LBP-B200WB-G

GigEとは

GigE(ギガビット・イーサネット)とは、通信速度1Gbps(1000Mbps)のイーサネットのことです。

イーサネットには、データの送受信に加え、電源供給を行う「PoE(Power over Ethernet)」という規格があります。

GigEカメラはPoE規格を採用しているため、給電もイーサネットケーブル1本で行うことができます。

また、イーサネットケーブルの長さは一般的に最大100mで、USBケーブルと比較し長距離伝送が可能です。

LaseViewの仕様・性能に関する質問

LaseViewで使用可能なPCスペックについて教えて下さい

PCの推奨スペックは以下の通りです。ただし、この環境を満たすすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。

| OSの仕様 | CPU速度 | 空きメモリ | .NET Framework のバージョン | 筐体ーPC間のケーブル端子タイプ |

|---|---|---|---|---|

| Windows 7/8/8.1/10/11 | Intel社製Core i3 2GHz 又は他社同等以上 | 512MB以上 | .NET Framework 4.8 以上 | PC側 : USB Type A 筐体側 : USB Micro B |

LaseViewのプロファイルを動画で保存する方法を教えて下さい。またカラーの保存方法も教えて下さい

動画保存について

現状、mp4等の形式で動画を保存する機能はLaseViewにありません。Windows 11では、標準搭載されている「Snipping Tool(スニッピングツール)」「Xbox Game Bar(エックスボックス ゲーム バー)」「Microsoft Clipchamp(マイクロソフト クリップチャンプ)」の三つのツールから画面録画が行えます。

各ツールの特徴

| 項目 | Snipping Tool | Xbox Game Bar | Microsoft Clipchamp |

|---|---|---|---|

| 録画できる範囲 | 選択した範囲 | 特定のウィンドウのみ | 特定のウィンドウまたは全画面 |

| マイク音声の録音 | ○ | ○ | ○ |

| 最長録画時間 | 24時間~ | 4時間 | 30分 |

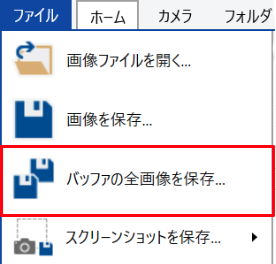

カラー保存について

「ファイル」→「スクリーンショットを保存..」から、カラー画像が保存できます。ただし、この方法で保存した画像は、LaseViewで開いて解析することができませんので、生データを必要とされる場合は、Tiffファイルも保存してください。

LaseViewの操作・設定に関する質問

LaseViewで 3D グラフを作成することは可能ですか?

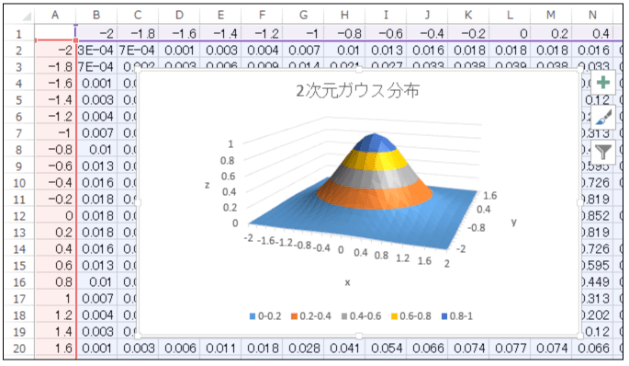

LaseViewには3Dグラフを表示する機能はありません。LaseViewにて「ファイル」→「画像をエクスポート」→「CSVテキスト」をクリックし、ファイル保存すれば全画素の輝度値を保存できます。保存したCSVファイルをExcelなどのグラフ表示ソフトで処理すれば、3Dグラフが作成できます。

3Dグラフ作成例:

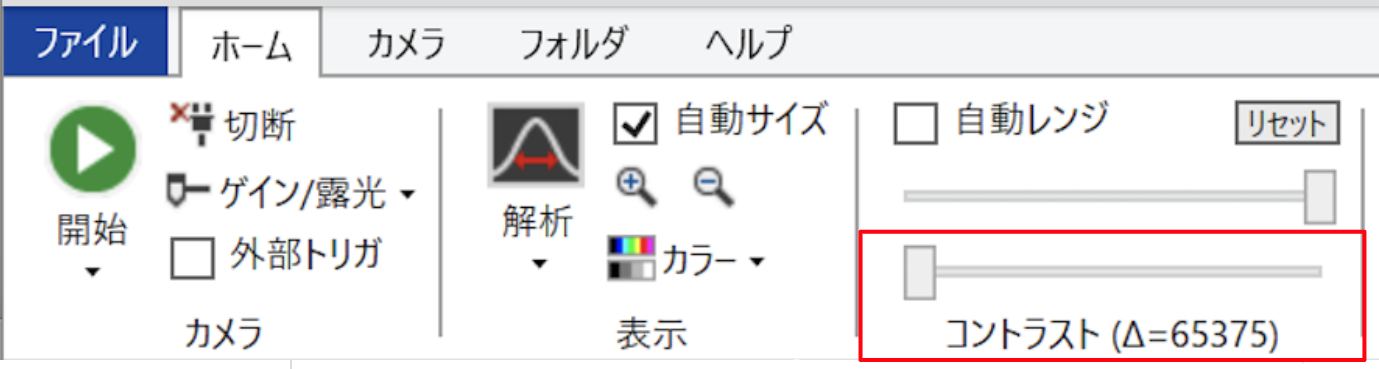

LaseViewでコントラストを自動調整する際の注意点を教えて下さい

コントラスト調整は、カメラのゲインなどを調整しているわけではなく、あくまでソフト上で画像処理を行い、コントラストを強調するための機能です。自動調整は、画像全体のピクセルの中の輝度最大値を白レベル、輝度最小値を黒レベルとしています。「自動レンジ」の下に、「コントラスト(Δ=xxxx)」といった表示が出ますが、このΔ値は、白レベルと黒レベルの差です。およそΔ=10000以上となるようにプロファイラへ入射する光量を増やして、十分な信号量が得られるようにしてください。光量を増やさないと、S/Nは向上しません。

注意通常観察時は、コントラストは原則固定(リセット状態、自動レンジOFF)。

ゲインは出来るだけ小さく設定し、露光時間で飽和しないように調整してください。

ビーム径とビーム位置の表示をピクセルからμmやmmに変更する方法を教えて下さい

LaseViewの「カメラ」タブ→「校正」→「ピクセルサイズ」→「追加」をクリックしていただき、ピクセルサイズを追加すると、単位が[pixel]から[μm]や[mm]に変わります。

設定手順

LaseViewの「カメラ」タブ→「校正」→「ピクセルサイズ」を開きます。「デフォルト」と「追加…」の2つのドロップダウンメニューが表示されます。

![]()

「デフォルト」のままですとLaseViewに表示されるデータの単位が[pixel]となります。「追加…」を選択すると、以下の入力画面が表示されます。表示単位を選択しピクセルサイズを入力することで、LaseViewに表示されるデータの単位が[μm]や[mm]になります。

![]()

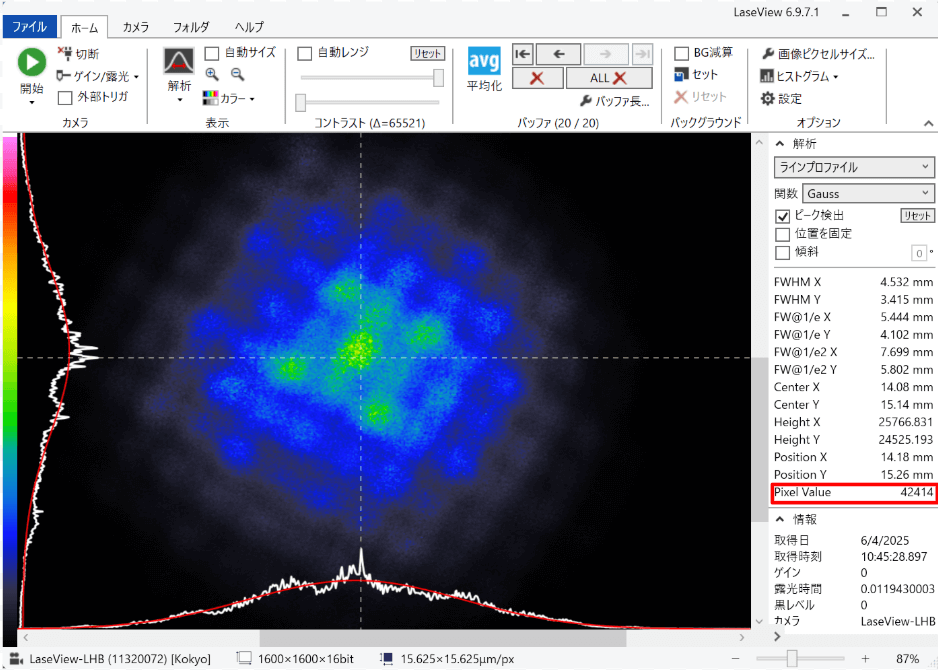

LaseViewで画面内の最大輝度の数値を確認するには?

ラインプロファイルのheight X、height Yは、Gaussianなどでフィッティングされたプロファイル線上の輝度最大値が表示されますが、レーザービーム内の輝度最大値を表示できません。この様な場合は、下記の方法により、輝度最大値もしくはそれに近い輝度値を表示できます。

表示方法

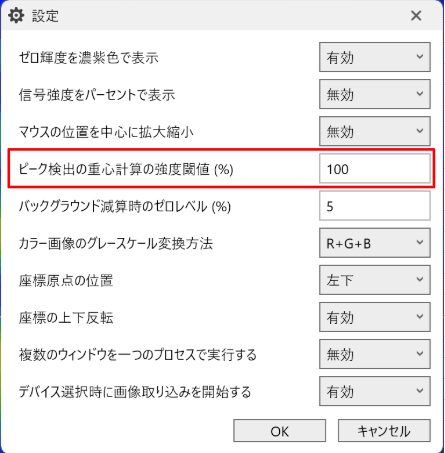

1.「ホーム」→「設定」より設定画面を開き、ピーク検出の重心計算の強度閾値(%)」を100に設定します。この設定により、ピーク検出のための重心計算が、最大輝度値に近いピクセルのみによって行われるようになり、輝度最大値を捉えやすくなります。

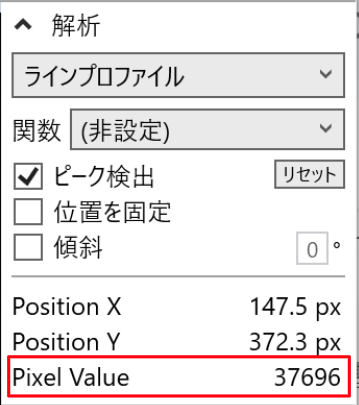

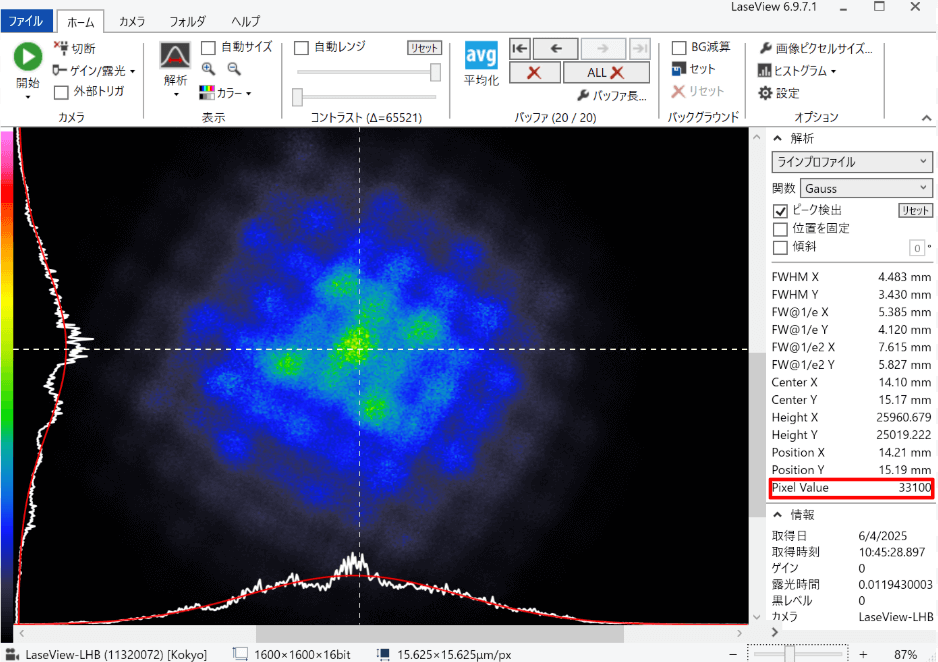

2.「解析」にて「ラインプロファイル」を選択し、「ピーク検出」をONにしてください。 この時、解析結果の「Pixel Value」として表示される値が、XYのプロファイル線が交わる位置のピクセルの輝度値となります。

測定例

ガウシアンのようなきれいなビーム形状ではなく、空間的に非一様な分布を持つビーム形状の測定例を以下に紹介します。強度閾値を100%に設定することで、より輝度ピークに近い画素にプロファイル線が設定できます。

強度閾値 50%の場合

Pixel Value 33100

強度閾値 100%の場合

Pixel Value 42414

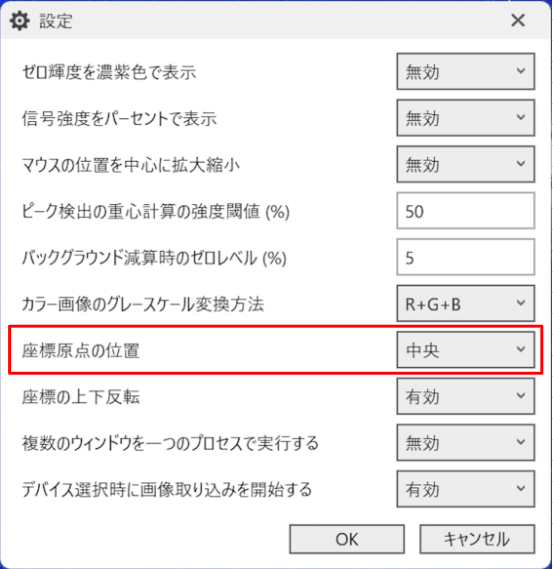

LaseViewで画面中心を座標原点として表示したい

初期設定では、画面の左上が原点です。画面中心を原点としたい場合は、以下の設定を行ってください。

設定方法

「ホーム」→「設定」より設定画面を開き、座標原点の位置を中央に設定します。

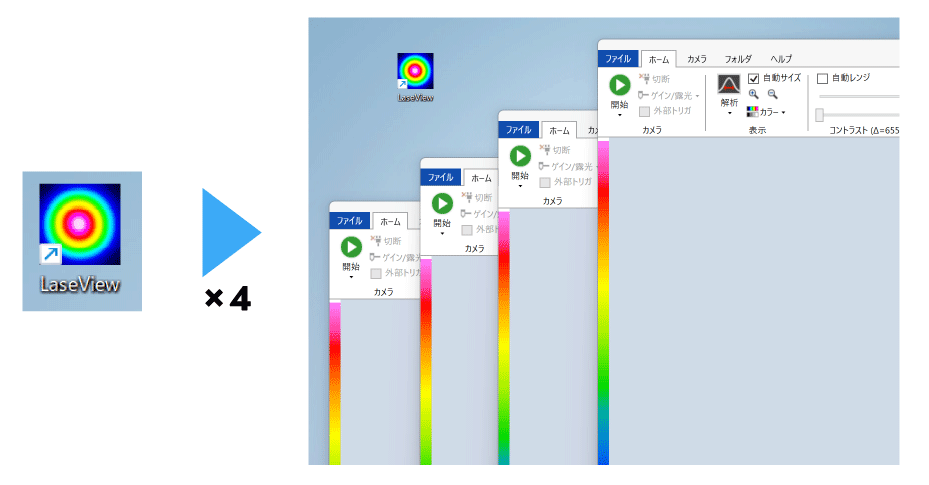

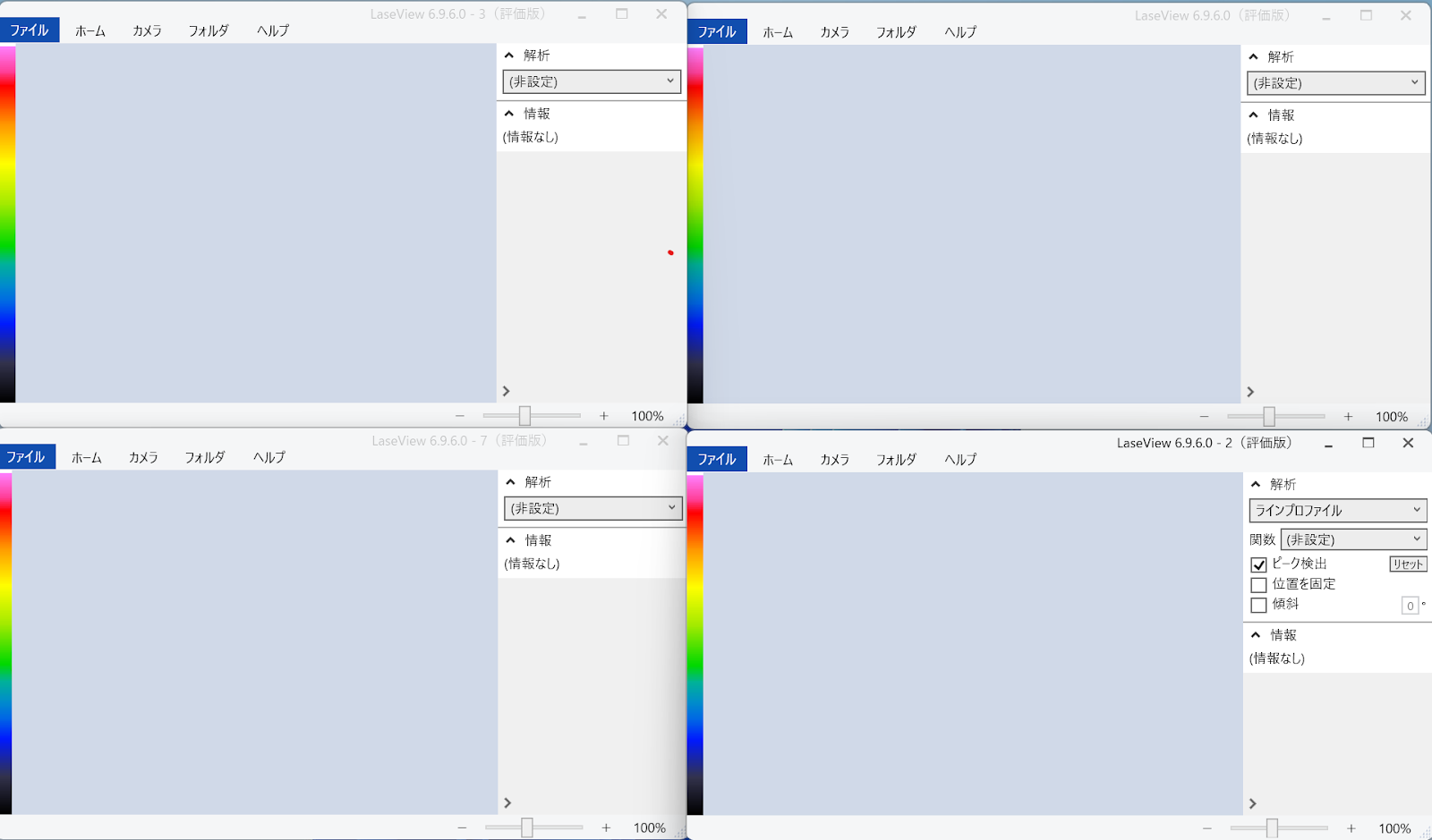

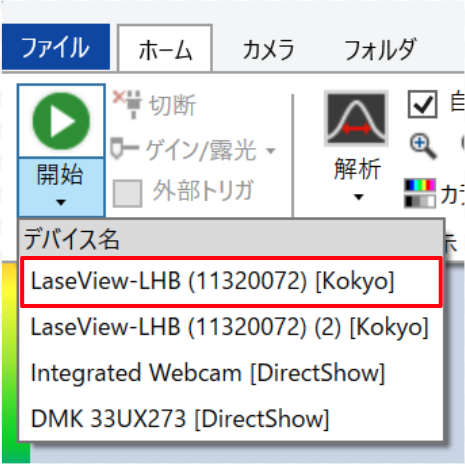

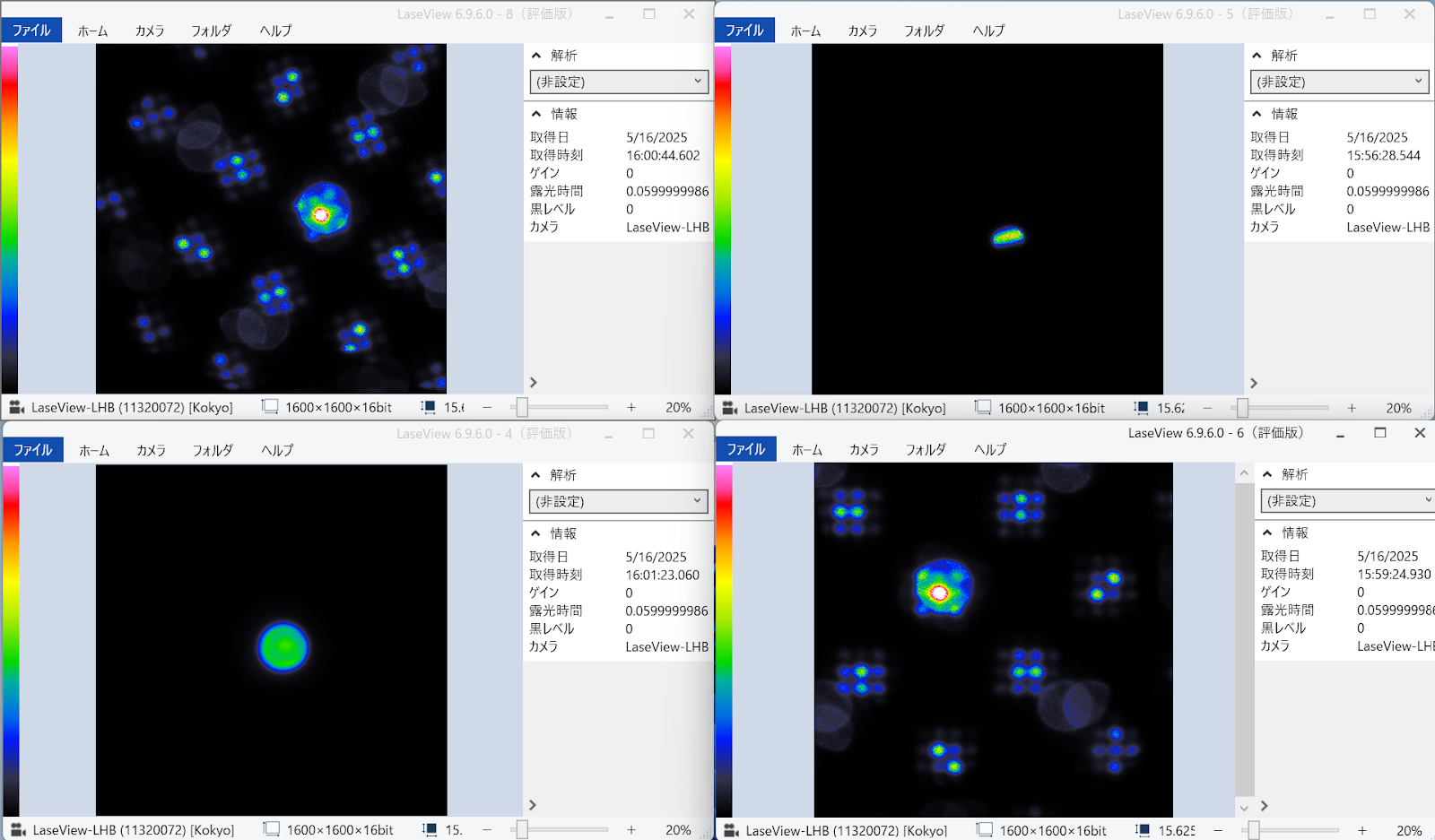

LaseViewで複数カメラの同時観察は可能ですか?

LaseViewソフトを複数回起動し、起動した各画面毎に使用するカメラを個別に選択することで複数カメラでの同時観察が可能になります。また、市販のカメラの画像取り込みができますので、異なるメーカーのカメラを複数台使用しての同時観察も可能です。

観察方法

今回は、カメラ4台での観察事例を紹介します。

- LaseViewのアイコンを4回ダブルクリックし、LaseViewのアプリを4回起動します。

- モニタ画面が4分割になる様に、マニュアルでウインドウをレイアウトします。

- 各ウインドウで表示したいカメラをプルダウンメニューで選択すれば準備完了です。

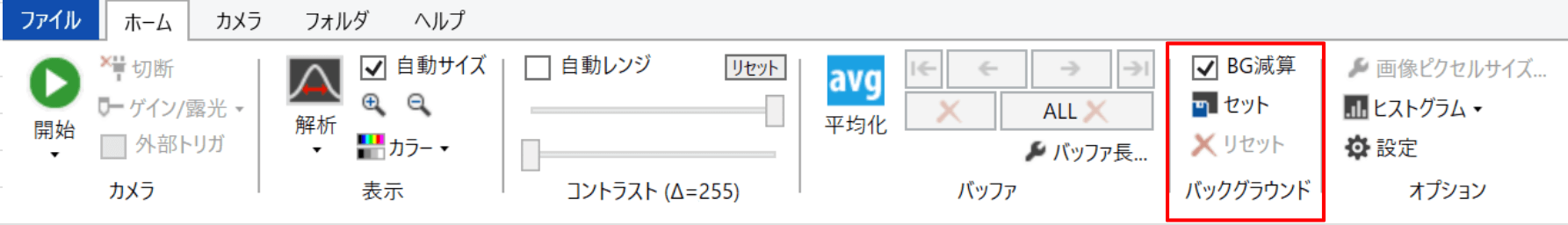

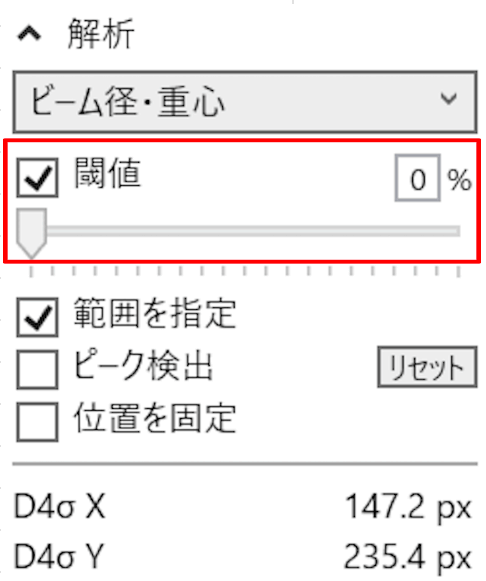

LaseViewでD4σ測定の際のベースライン値を減算する方法は?

ベースライン値が大きいか画像から減算されていない場合、センサのエッジ付近のベースライン値がD4σの積分値に含まれるため、算出されたD4σ値が実際の値よりも大きくなります。このため、ベースライン値の減算は正確なD4σを測定するために不可欠です。D4σ測定の際は、LaseViewのバックグランド減算機能を使用してください。

設定方法

1.完全な遮光状態で「ホーム」からバックグラウンドメニューの「セット」ボタンをクリックし登録します。

2.BG減算をONにしますとバックグラウンド減算が有効になります。

※補足:光を入れない状態のノイズフロアーが十分に均一であれば、バックグラウンド減算は特に必要ありません。バックグラウンド減算を行わない場合でも、ベースラインの減算は適切に行われ正確なD4σが計算されます。

閾値設定

「ビーム径・重心測定」の閾値は、積分の際のベースライン(ゼロレベル)を変更する際に使いますが、通常はOFFで問題ありません。OFFの場合、ベースラインは自動で設定されます。

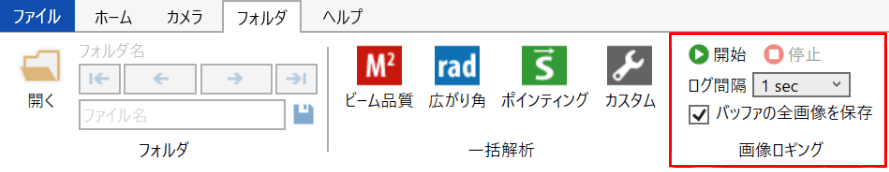

LaseViewの画像ロギングではログ間隔の最小が1秒ですが、さらに高速で保存する方法について教えて下さい

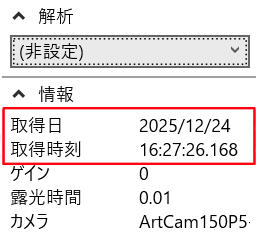

画像ロギング機能では、最小1秒間隔で画像保存が可能ですが、1秒以下の間隔で保存したい場合はLaseViewのバッファ機能を併用してください。

設定方法

「画像ロギング」機能で「バッファ内の全画像を保存」にチェックを入れてログ間隔を1秒に設定しますと、1秒毎に複数枚の画像が入ったファイルが生成され、取り込んだすべての画像を保存することが可能です。

撮影例

例えば、露光時間を10 msに設定した場合は、フレームレートは約100fpsとなります。ログ間隔1秒でバッファ長を100に設定すれば、理論上は100枚の画像を1秒おきに保存できます。ただし、保存のタイミングに多少のばらつきが生じますので、バッファ数がギリギリの100ですと画像を取りこぼす可能性があります。バッファ長は200など余裕を持った長さとしてください。画像ロギング機能では、バッファ内の未保存の画像のみを保存する仕様となっておりますので、バッファ長を長く設定した場合でも重複して保存されることはありません。

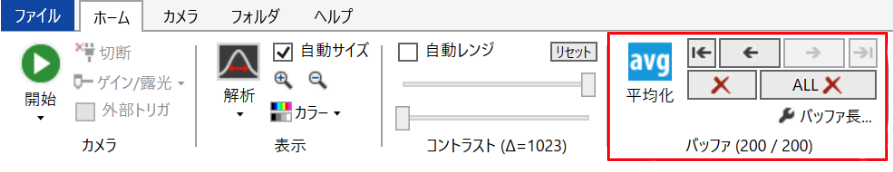

保存枚数が少ない場合

数秒~数十秒程度の短い時間であれば、バッファを利用した画像の連続取得と保存が可能です。LaseViewでは、「バッファ長」で指定した枚数だけ、最新の画像がメモリーに一時的に記憶されます。「バッファの全画像を保存…」により、バッファ内のすべての画像を含むファイル(マルチページTIFF形式ファイル)

として、複数の画像を保存できます。設定可能なバッファ長に制限はありませんが、PCのメモリー容量を超える長大なバッファ長を設定した場合はPCの動作が不安定になりますのでご注意ください。画像サイズにもよりますが、通常はバッファ長1000以下であれば問題ありません。

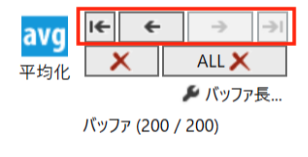

撮影時間の確認方法

ミリ秒単位の画像の取得日時が、メタデータとして画像ファイルに埋め込まれています。「バッファ」のUIにより、表示する画像を切り替えることにより、それぞれの画像の取得日時を「情報」欄で見ることができます。

※補足:取得時刻は、画像がカメラからPCに転送され、LaseViewがバッファリングを完了した際の時刻であるため、実際にカメラが露光を開始した時刻と多少異なることがあります。例えば、10fpsで画像を取り込んだ場合、取得時刻の間隔は厳密に100msにはならず、多少のばらつきを生じます。

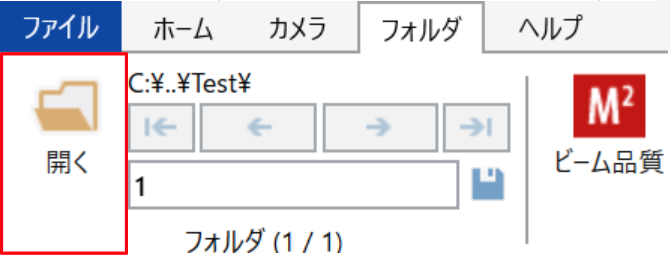

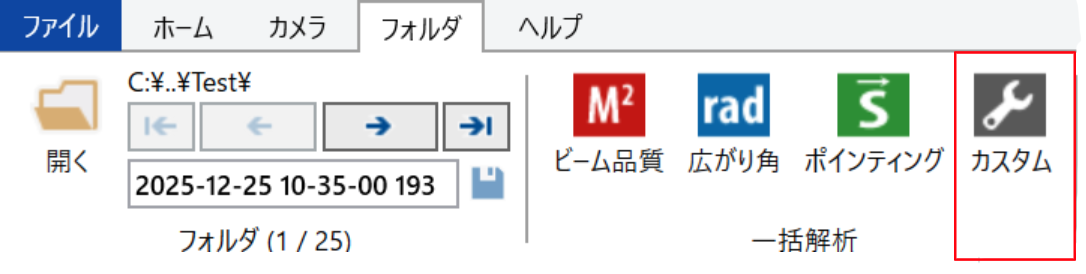

LaseViewでビーム径の経時変化を確認する方法は?

LaseViewのカスタム機能を使用してください。画像ロギングやバッファ機能で保存した画像を測定しグラフ化できます。

設定方法

1.「フォルダ」から「開く」をクリックし、画像を保存したフォルダを選択します。

2.「カスタム」をクリックし、一括解析メニューを開きます。

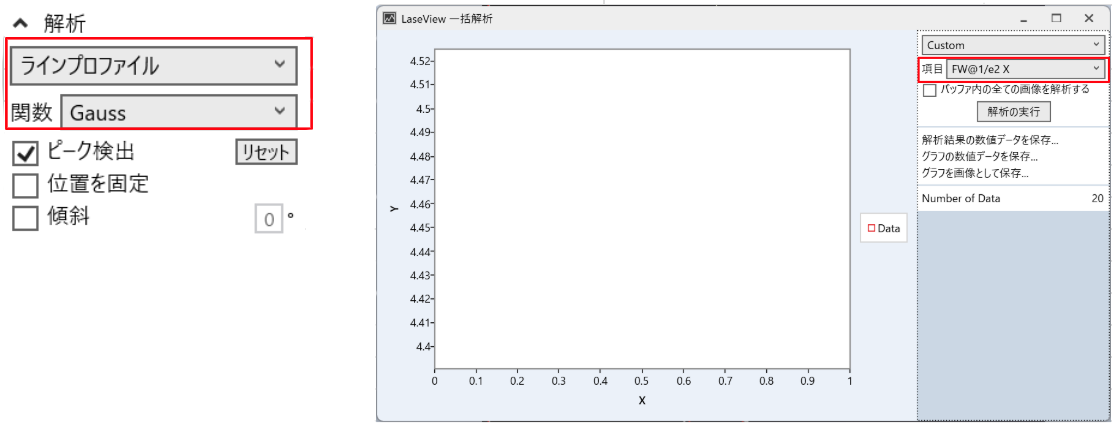

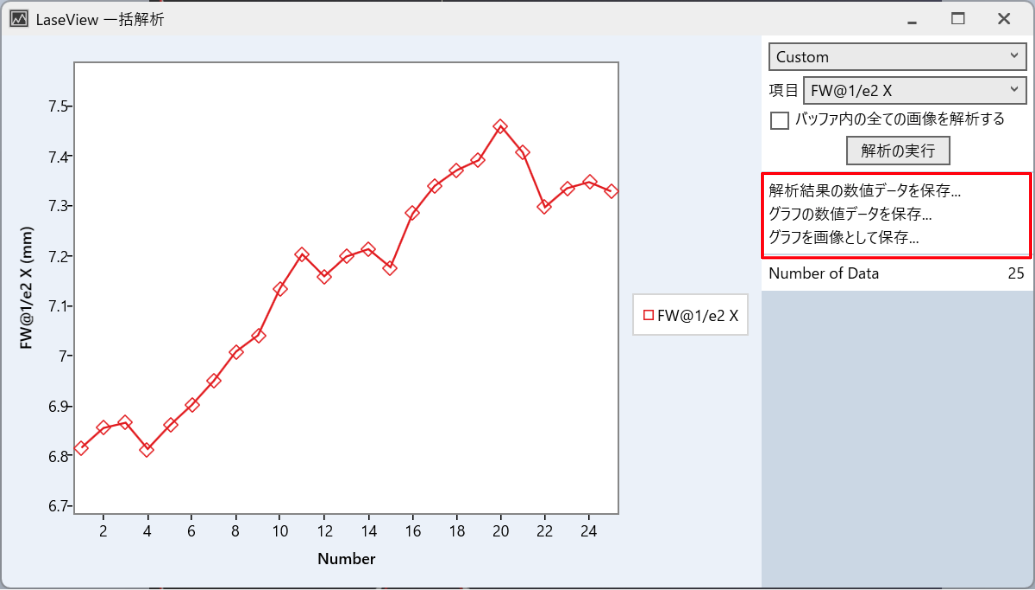

3.解析であらかじめ解析したいメニューを選択し、測定したい項目をプルダウンメニューから選択します。以下の例では、ラインプロファイルでFW@1/e2 Xを選択しています。

4.「解析の実行」をクリックすれば解析が完了します。解析結果をCSV保存したり、グラフを画像保存することができます。

LaseViewの平均化機能とバッファ長の関係について教えて下さい

LaseViewの平均化は、バッファに一時保存される画像を使用して平均処理を行います。バッファ長に設定される画像枚数で平均処理しています。

設定方法

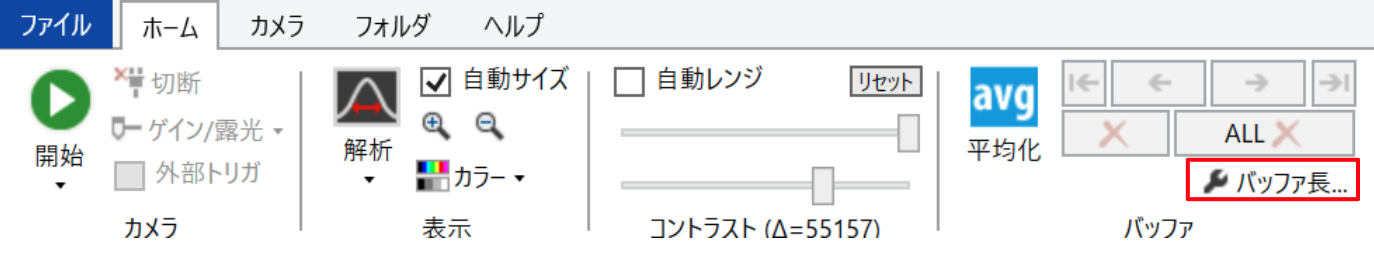

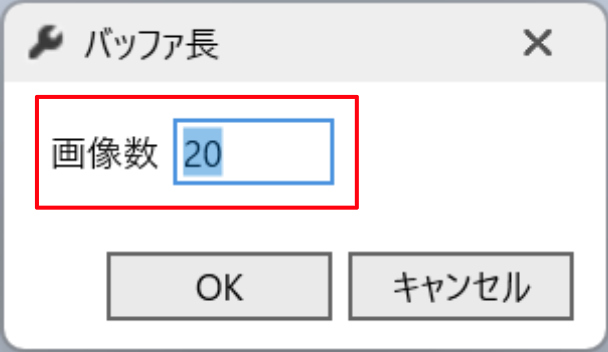

1.「ホーム」からバッファメニュー内の「バッファ長….」をクリックし、画像数を設定します。

2.「平均化」をクリックし、平均処理を有効にします。

平均化方法

平均化は移動平均です。バッファ長で設定した画像数を超えますと、古い画像から順次自動的に削除されます。

平均時間

平均化の時間は以下の計算式で求めることができます。

画像数/フレームレート = 平均時間

※補足:露光時間の逆数=フレームレートとはなりません。実際は、設定した「最大フレームレート」でフレームレートが決まります。フレームレートの逆数よりも露光時間が長い場合、実際のフレームレートは露光時間によって制限されます。この場合、(露光時間+α)の逆数がフレームレートになります。+αは画像の読出や転送にかかる時間です。

例えば、フレームレート100fpsで画像数が20枚の場合は、平均時間は0.2秒になります。

20 / 100 = 0.2 sec

更新周期

平均化の更新周期はフレームレートと同じになります。例えば、100fpsの場合の更新周期は10 msとなります。

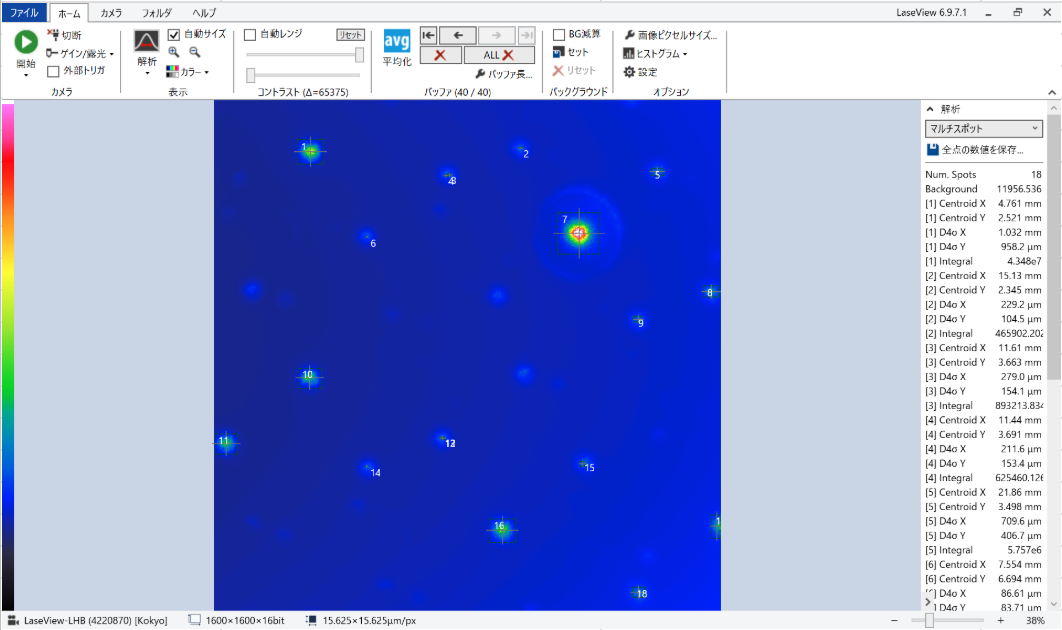

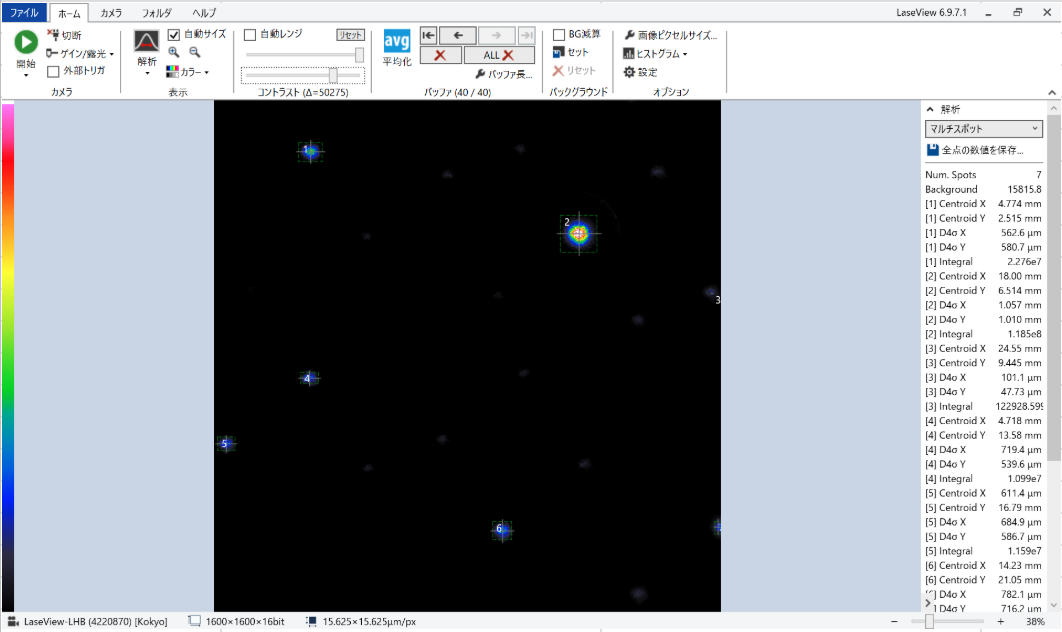

LaseViewのマルチスポット測定時の閾値調整について教えて下さい

LaseViewのビーム径・重心測定には閾値調整及び範囲設定機能がありますが、マルチスポット測定には閾値調整機能がありません。背景ノイズの影響を抑えたい場合は、ホーム画面のコントラスト調整を使用してください。「コントラスト」の下限値を調整することで、下限値以下のピクセルが無視され、閾値調整として使用できます。

設定方法

「ホーム」からコントラストメニュー内の下限値調整バーをマウスでスクロールし、コントラスト調整します。

調整前

調整後

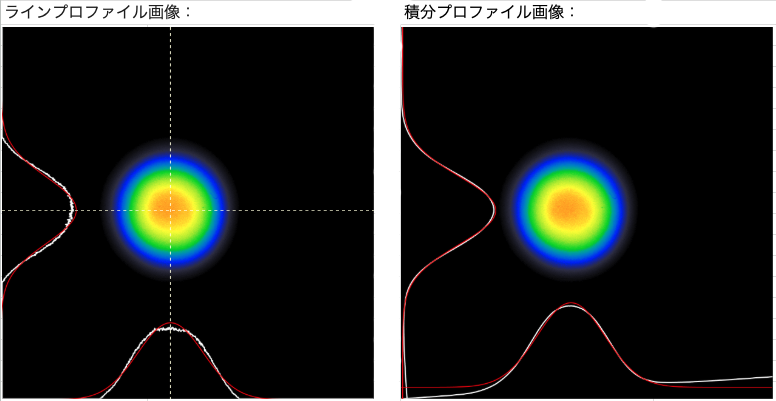

LaseViewのラインプロファイルと積分プロファイルの違いについて教えて下さい

ラインプロファイルは、画面上に設定された水平方向ないしは垂直方向のライン上の輝度を測定しています。これに対して積分プロファイルは、水平方向ないしは垂直方向の全ピクセルを積分した値になります。積分プロファイルの方が画像のノイズの影響を受けにくくなりますが、以下の点にご注意ください。

積分プロファイルとは

「積分プロファイル」で表示されるグラフは、水平方向および垂直方向のラインに沿って積分したプロファイルを表示しています。このため、空間的な平均化の効果でノイズが少なくなります。

しかし、「ラインプロファイル」の場合と比べビーム径が変化します。積分プロファイルで算出されるビーム径は、一般的に実際のビーム径とは異なります。ビーム径の指標として用いることはできますが、ビーム径の絶対値の測定には向いていません。

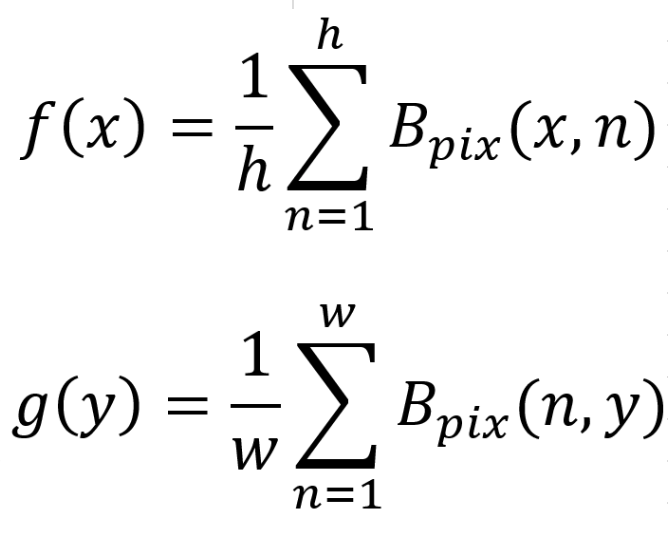

積分プロファイルの計算方法

積分プロファイルの計算方法は下記の数式の通りです。f(x)が画面下のグラフ、g(y)が画面左のグラフに表示されます。Bpix(x,y)は各ピクセルの輝度値、hは画像のピクセル高さ、wが画像のピクセル幅です。