目次

超短パルスレーザー加工:最近の進展

【自己紹介】

我々が研究をしている分野を中心に、他のグループがどのようなことをしているのかも含めて紹介します。

まずは自己紹介と、私が所属している理化学研究所について簡単に紹介します。

【目次】

本日のセミナーの目次です。

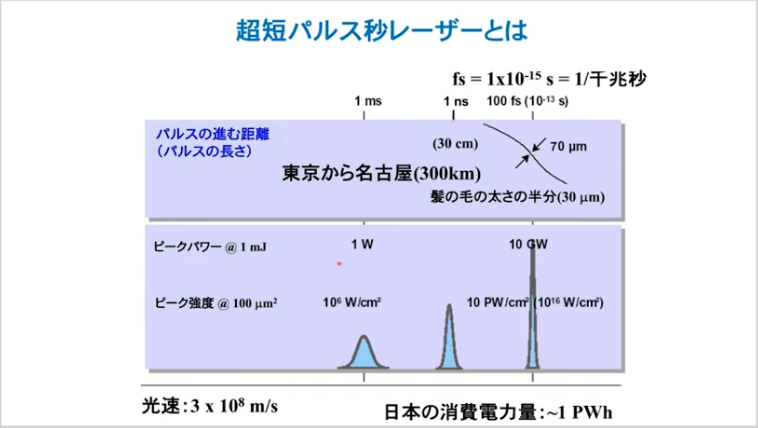

【超短パルスレーザーとは】

まずは超短パルスレーザー加工の大きさについてです。皆さんはよくご存じかもしれませんが、簡単に説明します。

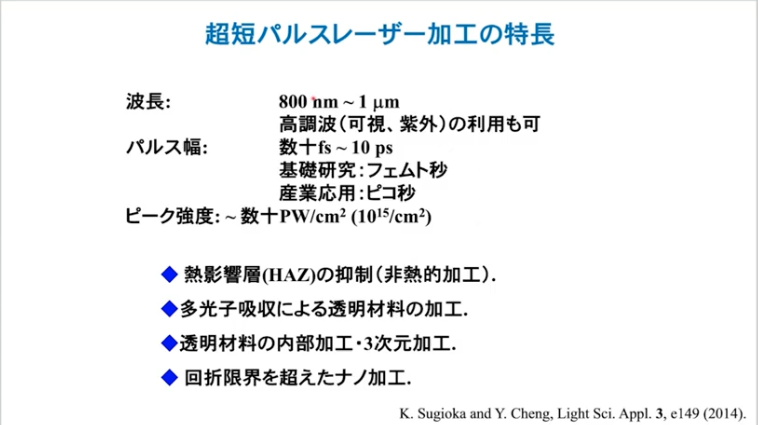

【熱影響層(HAZ)の抑制(非熱的加工)】

通常、非熱的加工は光を物質に照射すると、レーザーエネルギーはその物質中の電子に吸収されます。

その電子に吸収されたエネルギーが格子に移されていく時間は、材料によって異なりますが、概ね数psといわれています。

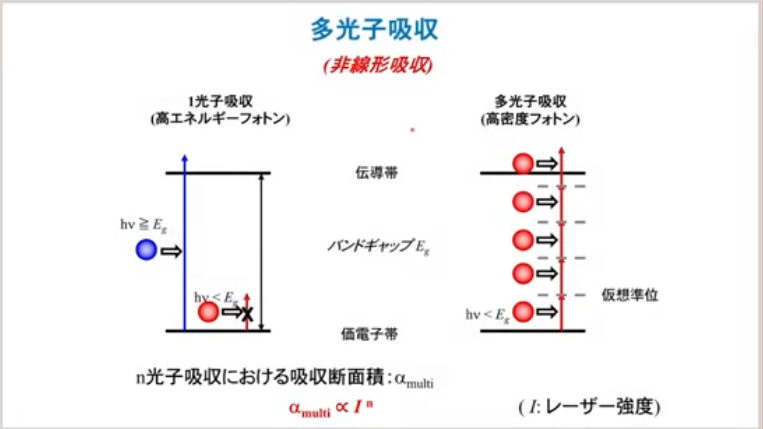

【多光子吸収】

多光子吸収は超短パルスレーザーが非常に???度が高いということに起因しています。

【多光子吸収による透明材料の高品質加工】

多光子吸収を使って石英ガラス、800nmのフェムトレーザーを使用し、石英ガラスを加工した例の紹介です。

【透明材料の内部改質・加工】

多光子吸収を使用すると、透明材料の内部の改質や加工を行うことができます。

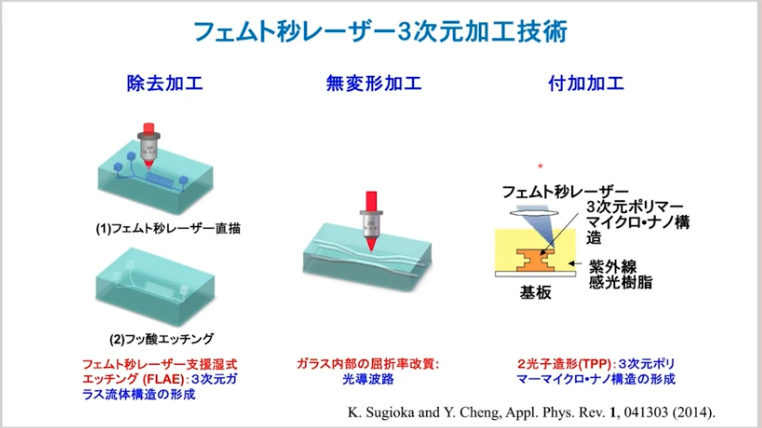

【フェムト秒レーザ3次元加工技術】

超短パルスレーザーの多光子吸収を使用し、3次元加工ができます。

その透明材料の多光子吸収を使うことによって、3つの異なる加工形態を実現することができます。

それが「除去加工」「無変形加工」「付加加工」です。

【回折限界を超えたナノ加工】

長短パルスレーザーを使用すると、加工領域の周囲への熱の拡散がほとんどないため、少なくともレーザーを集光した領域だけに加工を制限することができます。

これは高解像度の加工に向いているということです。そしてもう一つの特徴についてもお話ししていきます。

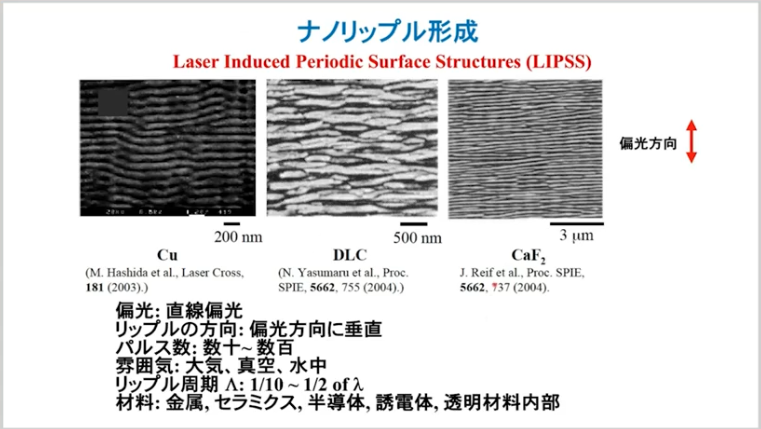

【ナノリップル形成(LIPSS)】

超短パルスレーザーの表面ナノ加工・ナノ構造化についての紹介です。

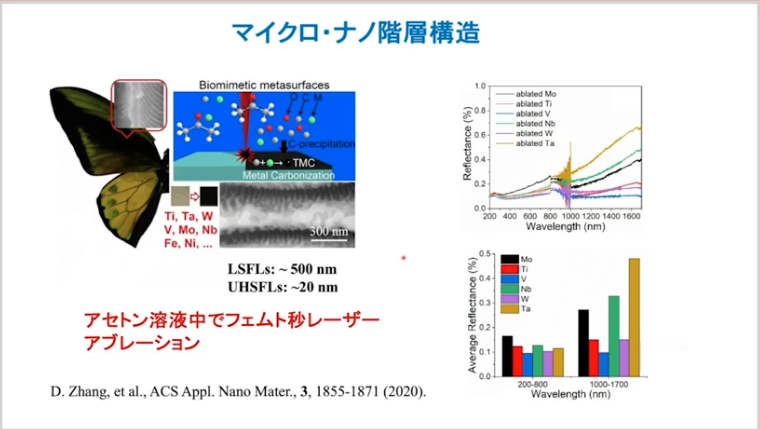

【マイクロ・ナノ階層構造】

LIPSSをさらに溶液中で照射することによって、溶液との相乗効果でマイクロナノ階層構造を形成したという例の紹介です。

【フェムト秒レーザー3次元加工技術】

ここからは3次元加工についてのお話です。

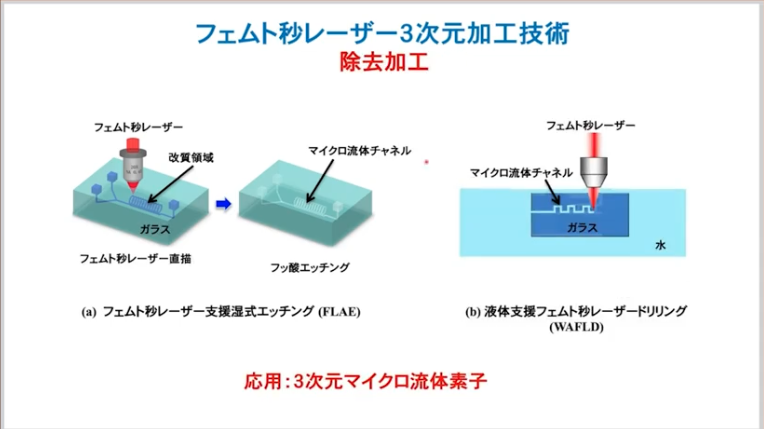

【フェムト秒レーザー3次元加工技術 除去加工】

除去加工とは、レーザーが当たった箇所を除去する加工です。

フェムト秒レーザー3次元加工技術については、二つの加工技術があります。

【フェムト秒レーザー3次元加工技術 除去加工: FLAE】

除去加工:FLAEについての説明です。

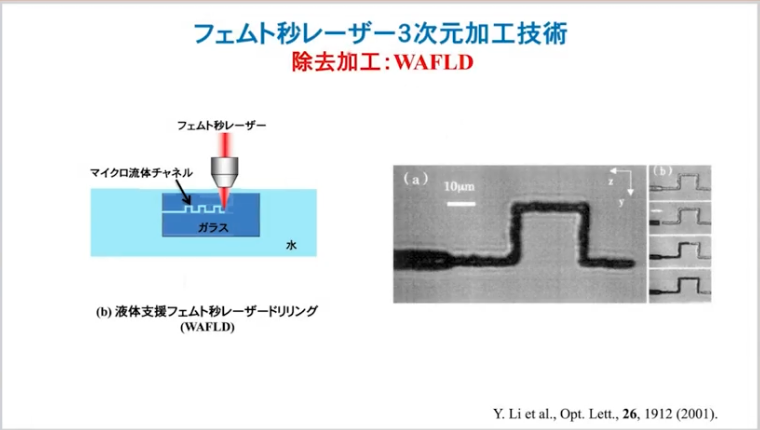

【フェムト秒レーザー3次元加工技術 加工:WAFLD】

除去加工:WAFLDについての説明です。

【FLAEとLAFLDの比較】

FLAEとアブレーションの加工の比較を行います。

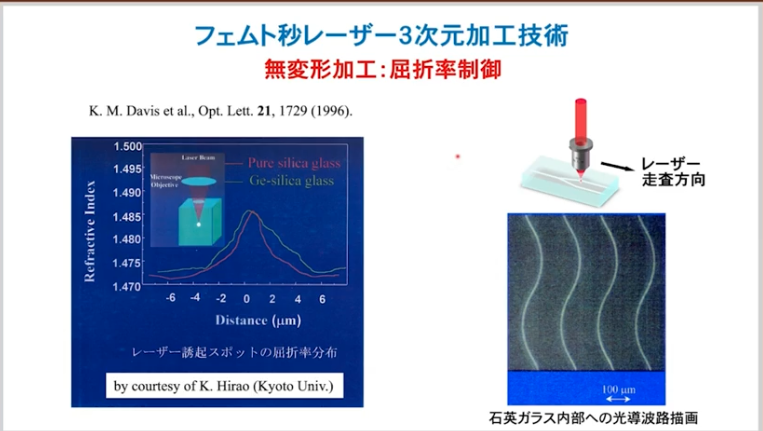

【フェムト秒レーザー3次元加工技術 無変形加工:屈折率制御】

3次元加工での無変形加工について解説します。

無変形加工とは、形状を変えずに、構造の内部3次元的に性質を変えることです。

【量子情報処理のための量子回路の作製】

量子コンピューターへの応用としても、量子回路の作製にも応用されています。

【高密度・長寿命データ記録】

光導波路以外の応用としては、高密度・長寿命データ記録というものがあります。

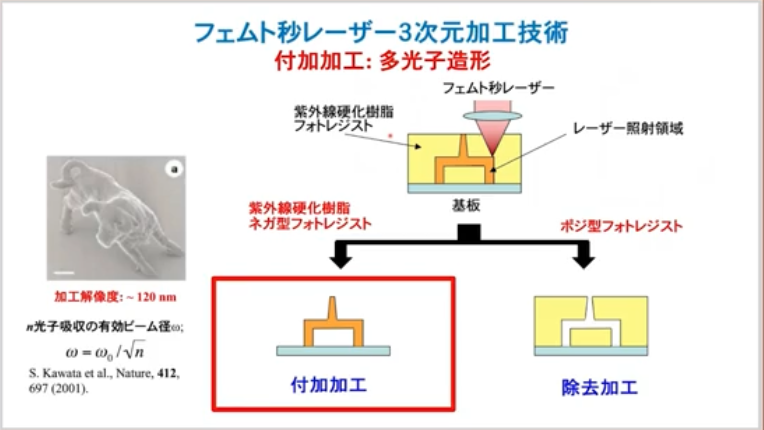

【フェムト秒レーザー3次元加工技術 付加加工: 多光子造形】

付加加工とはものを積み上げていく加工のことです。フェムト秒レーザー3次元加工の場合、多光子造形といいます。

【多光子造形による3 次元ポロマーマイクロ・ナノ構造形成】

多光子造形は幾つかの応用があります。その一つが「医療・バイオ応用マイクロデバイス」です。

【タンパク質の3次元多光子造形】

ポリマーを育成する足場として使用していますが、それをバイオ材料に変えることが実現し、生体材料に変えることができれば環境としては良くなります。

当初この技術自体は、長らくポリマーの造形が行われていました。

勿論現在でも行われていますが、その後、異なる材料の造形と幾度にも拡張されていきました。

【タンパク質多光子造形のメカニズム】

タンパク質はどうして3次元で造形できるのでしょうか。

基本的にはポリマーの光造形と同じですが、タンパク質の造形を行う際は、基本的にはタンパク質の分子に光調合開始剤を混ぜてやります。

【純粋なタンパク質の多光子造形】

光調合開始剤を使用せず、純粋な3次元のタンパク質の構造ができないかということを考えました。

即ち、タンパク質の分子だけでできないかということです。

【金属の3次元多光子造形】

金属も3次元に造形が可能なため、金属の3次元構造を作る場合はいくつか種類手法があります。

【ガラスの3次元多光子造形】

最近流行っているのが、ガラスの3次元の多光子造形です。これについて説明します。

【4次元光造形】

4次元光造形の場合、3次元で造形された物体が時間の経過とともに、その形を変えることができるのが4次元の光造形です。

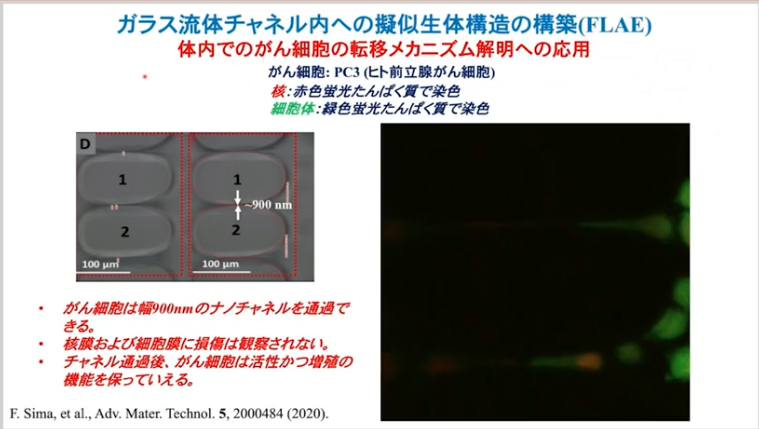

【ガラス流体チャンネル内への擬似生体構造の構築(FLAE)】

私のグループが研究している新しい光造形の紹介です。

【水とほぼ等しい屈折率の樹脂材料(CYTOP)】

CYTOPはフッ素樹脂でできています。AGSが開発したガラスで、屈折率が1.34です。水の屈折が1.33なので、水と同じぐらいの屈折率を持っています。

【CYTOPバイオチップの作製方法】

2光子造形で作ったものをモールドとして使い、CYTOPのために3次元構造を作るということを最近提案しました。詳細を説明します。

【CYTOPバイオチップを使用した細胞観察】

CYTOPの中にマイクロ流体チャンネルを作り、前立腺癌の細胞を導入して観察した結果を紹介します。

【フェムト秒レーザー3次元複合加工技術】

除去加工だけで全ての3次元の構造ができるかというと、そのようなことはありません。

付加加工でも全ての構造ができるわけではありません。より複雑な構造、あるいはさらに機能的な構造を作るために、複数の加工形態を組み合わせる方法として提案したのが、レーザ3次元複合加工技術です。

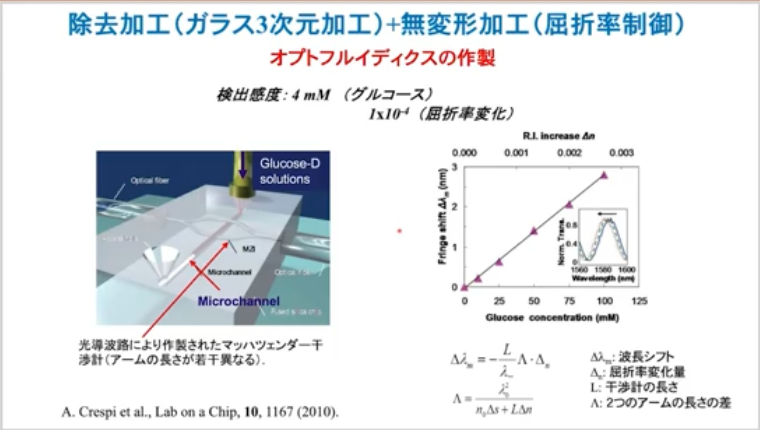

【除去加工(ガラス3次元加工)+無変形加工(屈折率制御)】

ガラスの3次元加工、いわゆる除去加工となる変形加工です。屈折制御を合わせた加工によって起きたこのUNIXを作成したという形です。

【除去加工(ガラス3次元加工)+付加加工(多光子造形)】

3次元加工に付加加工である多光子造形を組み合わせて、流体チップの中に機能素子を集積化するということです。

【除去加工(ガラス3次元加工)+選択的メタライゼーション】

ガラスのマイクロ流体チップの中を、いわゆるメタライゼーションしたような技術です。

【除去加工(ガラス3次元加工)+選択的メタライゼーション+LIPSS】

ナノLIPSSの構造を作る手を加えて入れることによって、マイクロ流体SERSチップを作成したという例の紹介です。

【表面増強ラマン分光 SERS】

SERS(表面増強ラマン分光)についての説明です。

【マイクロ流体SERSチップの性能】

マイクロ流体構造を使うことの良い点は、測定した試料を連続的に流し込むことができるため、いわゆるケース変化濃度の変化を測定することができる点です。

【液界面支援SERS】

もう一つのマイクロ流体構造を使うことの利点についての説明です。

【LI-SERSによる超微量分析】

LI-SERSによる超微量分析についての説明です。

【LI-SERS 超高感度分析のメカニズム】

LI-SERSではどうして高感度分析を行うことができるのかという説明です。

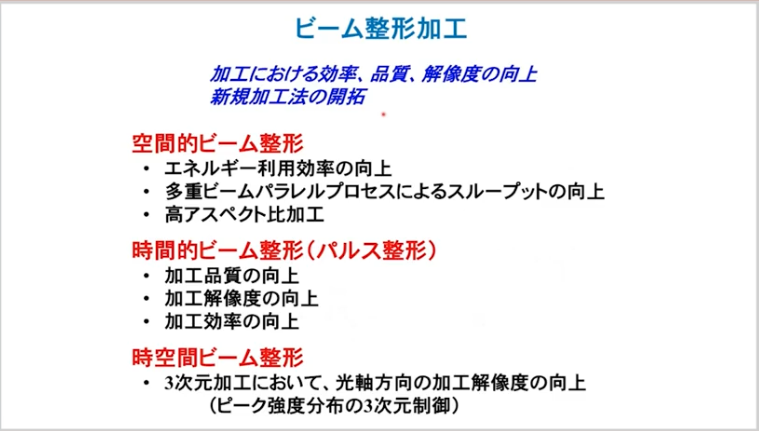

【ビーム整形加工】

ビーム成形加工は最近の大きなトレンドです。加工における効率、品質、あるいは解像度を向上する目的で、従来の手法ではできなかったような加工のパフォーマンスを得るために成形加工というのが使われます。

【空間的ビーム整形】

空間ビーム成形におけるベッセルビームを使った加工について紹介します。

【ベッセルビーム加工】

ベッセルビーム加工の利点と問題点の説明です。

【ベッセルビームの応用分野】

応用分野としては、加工だと穴あけ、切断、ダイシング、それ以外にもシート顕微鏡といわれるバイオイメージングがあります。他には光ピンセット、LIDARがあります。

【ベッセルビームの応用例】

ベッセルビームの加工の一つにシリコンの加工があります。それに関してSi貫通穴(TSV)の作製の紹介をします。

【ベッセルビームの問題点の解決】

サイドローブの損傷をなくすためには、サイドローブを熱エネルギーを下げなければいけません。そこで提案したのがバイナリー構造の位相板とアキシコンレンズを組み合わせることによって、アキシコンレンズに入射するエネルギー分布を調整し、サイドローブのエネルギーを下げるということをやりました。

【整形ベッセルビームによるTSVの作製】

サイドローブのエネルギーを下げることによって、焦点深度の長さが非常に短くなるという問題点について説明します。

【デジタルPCRチップ作製への応用】

ベッセルビームの応用として行ったデジタルPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)チップ作製の説明です。

【デジタルPCRチップの作製】

FLAE +ベッセルビームの加工システムの説明です。

【その他の応用】

ショウジョウバエが穴の空いてるところをどのように感知して歩いていくのか、脳の機能を調べるために作った例の紹介をします。次世代三次元集積回路用ガラス貫通穴電極の形成の紹介です。

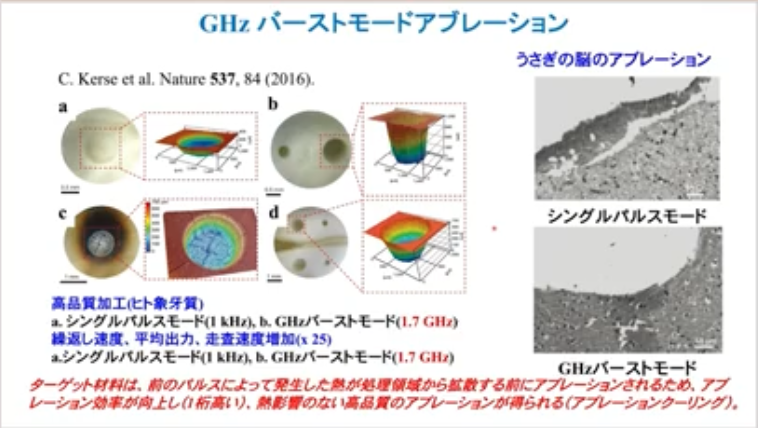

【GHz バーストモードアブレーション】

GHzバーストの紹介を行なっていきます。

【GHz バーストモード加工】

GHzバーストとは一体どういうものなのか。

【GHz バーストモードアブレーション (Si)】

シリコンのアブレーションを行なった結果の紹介です。

【GHz バーストモードアブレーション (Cu)】

銅にGHzバーストを照射した場合の結果の紹介です。

【LIPSS 形成 (Si)】

ほとんどの人が今、GHzバーストの応用としてアブレーションだけをやっていますが、私たちはGHzバーストの他の応用というものもやっています。その一つがLIPSS形成です。

【LIPSS 形成 (Ti)】

LIPSS形成をチタンで試した場合の例の紹介です。

【まとめ】

【質疑応答】

Q.1 ベッセルビームの件で文献等々を調べてるとエッチングと併用されることが多いと思います。先生が紹介されたシリコンのTSVの作製の部分はエッチング使わず、レーザーのみで行えば、アブレーション用としても一応加工でき流という認識で間違いないでしょうか?

A.はい。アブレーションの場合は、かなり大きな強度が必要なため、いわゆる通常の円錐(アキシコン)レンズで絞っただけでは数ミクロンぐらいにしか絞れないのです。それ自体が強度が足りないのです。そうすると少し1発でアブレーション加工するのは難しいのですが、その後、対物レンズをかませてもっと細くしてやると1発でアブレーションができます。

Q.2 ベッセルビーム加工、ギガヘルツの話と、 液体支援フェムト 秒レーザードリリング(WAFLD)の話は繋がっていますか?

A. それは全然違う話になります。しかしプロセスが異なりますが。組み合わせれば効果はあると思います。

レーザー・光学の動画学習サービス OptiVideo

豊富なレーザー・光学の動画コンテンツが定額で見放題で、他では聞けない有名な先生の講義が視聴可能です。

労働安全衛生法やJIS C6802を網羅したレーザー安全の講義内容を発信。

使用者、管理者にマストな、あらゆる危険に備える知識を「OptiVideo」で学べます。

また、月1回以上のWebセミナー講習が無料で聴講可能です。