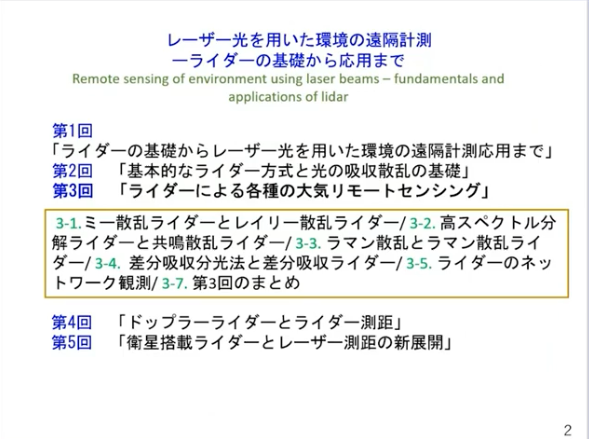

目次

- ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで

- 基本的なライダー方式と光の吸収散乱の基礎

- ドップラーライダーとライダー測距

- ドップラーライダーとライダー測距2

- 衛星搭載ライダーとレーザー測距の新展開

ライダーの基礎からレーザー光を用いた環境の遠隔計測応用まで

【はじめに】

ライダーの基礎から応用までを全5回のシリーズに分けて講義を行います。

【講演概要】

色んな分野にまたがって、その目的に応じたLIDARが使われています。そのためこの講義では広い立場から話が展開されることになります。

【講師の紹介】

久世宏明先生による自己紹介です。

【1.1 レーザーの発明とライダーのはじまり】

他のセミナーでもお話があったかと思いますが、この世界の始まりは実は原子ビームであるとか、あるいはアンモニア分子、アンモニア分子の共振器であるとか、その辺りがスタートなんです。

1990年代、50年代はレーザーというのは知られてなかったわけですけれども、しかし、例えばセシウムの原子ビームを作るなんていう実験をされてたわけです。

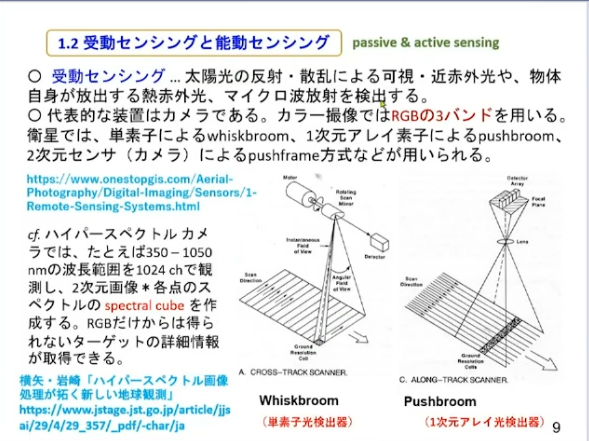

【1.2受動センシングと能動センシング】

もう少し広い立場から見ていきます。リモートセンシングの方法論として、受動センシング(パッシブセンシング)と能動センシング(アクティブセンシング)がありますが、どんな方法なのだろうか。

もちろんライダーというものはアクティブなのですが、じゃあパッシブと比べてどうなんだろうかというのを少し見ておきたいと思います。

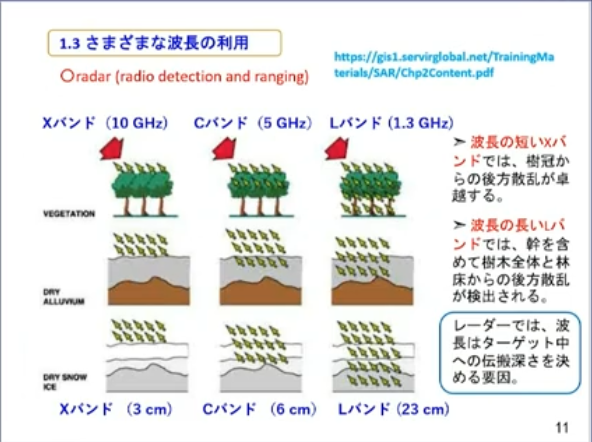

【1.3 さまざまな波長の利用】

ここからは、さまざまな波長の利用に関してお話をしたいと思います。

まずレーザーの場合すでにバンドが決まっていて、Xバンドは10ギガヘルツ、Cバンドは5ギガヘルツです。これは代表的なものであるので、もう少し幅が出てきます。

それからLバンドは1.3ギガヘルツです。

これぐらいのバンドがよく使われています。

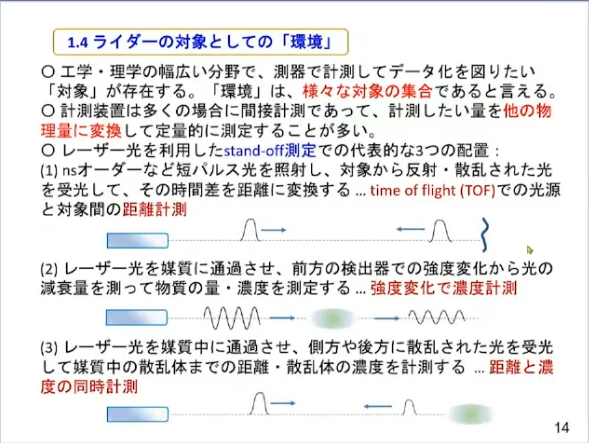

【1.4 ライダーの対象としての「環境」】

環境計測の話をしていきます。

工学とか理学の広い分野、広い意味で言えば物理測定です。測定してデータ化をはかりたい対象がいっぱいあるわけですが、環境というものは普通は純粋な対象というよりはさまざまな対象の集合になってるわけです。

したがって、その環境計測という時はその対象の中から今関心のあるものに関する情報をうまく引き出してくる、というような考え方が必要になってきます。

【1.5 リモートセンシングと環境計測】

前回1972年に学会ができたという話をしましたが、実は1972年という年はリモートセンシングにとって非常に重要な年でした。なぜかというと、ランドサット1号という衛星がアメリカで打ち上げられたからです。これが本格的な地球観測の始まりだったので、衛星が本格的に地球観測を始めて50年ぐらいということになります。

【1.6 ソフトターゲットとハードターゲット / lidarとLiDAR】

最近ではハードターゲット用のライダーのことを、”I” だけの小文字の “LiDAR” という風に書いています。それに対して、昔からある気象・環境計測用ライダーのことを、最初を大文字にすることもありますが、通常の “lidar” と使い分けています。

ハードターゲット用ライダーと気象・環境計測用ライダーについて、解説していきます。

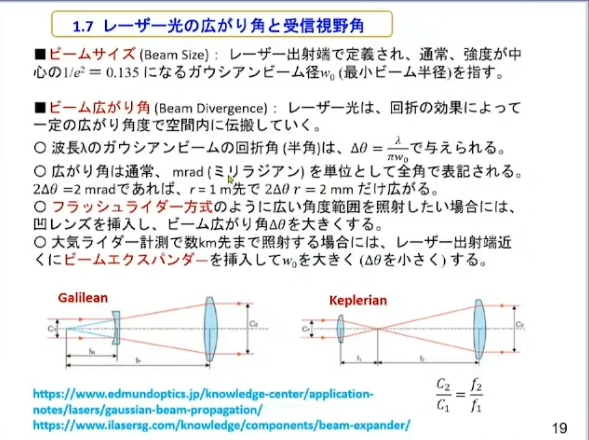

【1.7 レーザー光の広がり角と受信視野角 パート1】

レーザー光の広がり、角と受信視野角のところでは、どのLIDARでも同じように光学装置としての性質がありますので、そこで必要となる考え方について触れておきたいと思います。

【1.7 レーザー光の広がり角と受信視野角 パート2】

レンズの透過率のお話を簡単にします。

LIDARを組み立てるときに、どの波長のレーザー光を使ってどのレンズを組み合わせるかということは当然考えなければいけないことです。

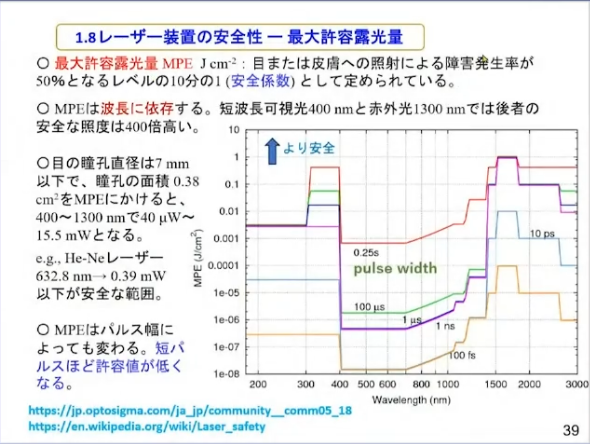

【1.8レーザー装置の安全性 ー 最大許容露光量】

レーザー装置の安全性についてお話しします。

目に安全なレーザーの最大許容露光量(MPE) が決まっていまして、障害発生率が50%となるレベルの10分の1となるレベルが安全ケースではかかっています。

【質疑応答】

Q1.ライダーの光源は基本的にパルス波になるのでしょうか?

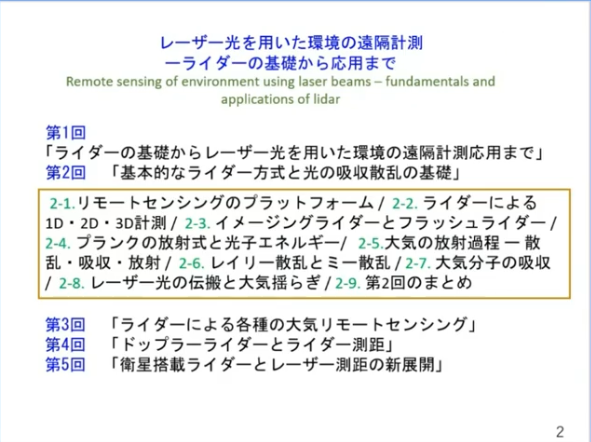

基本的なライダー方式と光の吸収散乱の基礎

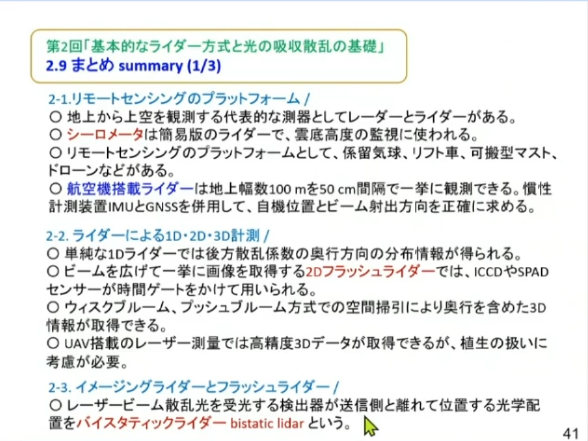

【目次】

今回のセミナーの概要です。

【自己紹介】

講師である久世先生の経歴の紹介です。

【リモートセンシングのプラットフォーム】

リモートセンシングのプラットフォームのお話から入ります。リモートセンシングは、もちろん地上から行うことが一番多いわけですけれども、最近ではドローンに乗ったり、あるいはもっとはるかに遠くの高度700kmから衛星で観測したりというようなことも行われています。

【航空レーザー測量】

航空レーザー測量は通常、ドローンよりもう少し大型の航空機を使って広い範囲をLIDARで測量するという目的で使われています。

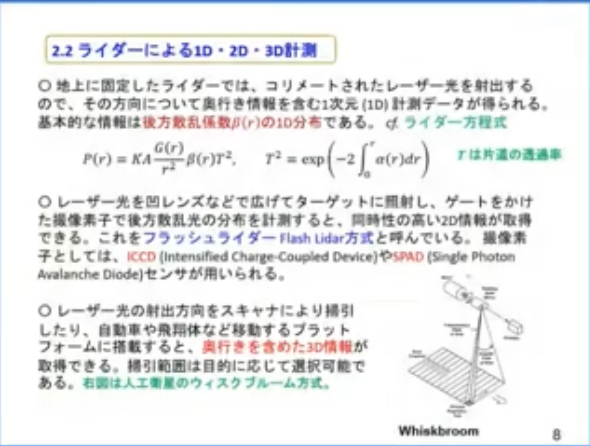

【ライダーによる1D・2D・3D計測 】

ライダーによる1D・2D・3D計測の紹介です。

【UAV搭載レーザー測量の河川地形への応用】

実際にどのような信号が出てくるのかという、測量の例を紹介します。

【イメージングライダーとフラッシュライダー 】

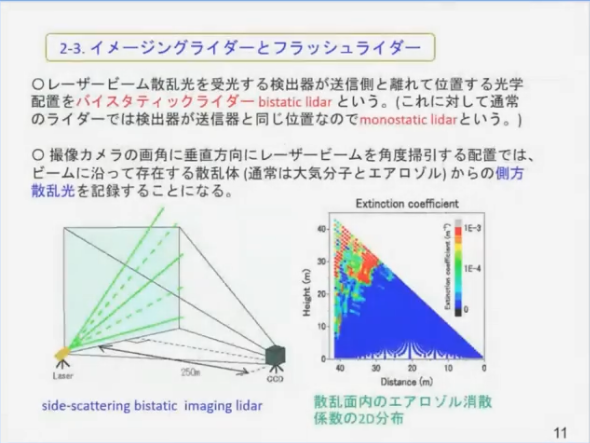

イメージンググライダーとフラッシュレーダーは、ほぼ同義語で使われています。しかしイメージングといった時はフラッシュではなく、レーザービームをスキャンするという考え方が、本来なら背景にあります。レーザービームとの散乱光を受光する検出器がLIDAR装置と離れて位置する光学配置をバイスタティック配置、あるいはバイスタティックLIDARと呼んでいます。

【バイスタティックライダー方程式 Bistatic Lidar Equation】

対向配置のバイスタティックについての説明です。信号強度がR分の1に比例するということが、バイスタティック対向配置の特色です。

【同一平面内観測:ビーム仰角の変化とシミュレーションの比較 (Ashra Telescope)】

対向配置のバイスタティックを具体的にやってみた例の紹介です。

【Schematic of 1/3-scale model Ashra telescope】

同一平面内観測にて使用した望遠鏡(All-sky High-Resolution Array:通称Ashraの紹介です。)

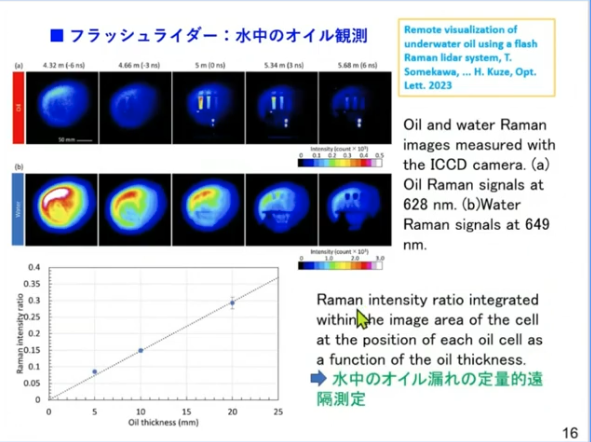

【フラッシュライダー:水中のオイル観測】

フラッシュライダーについて久世先生の最近の論文から紹介します。

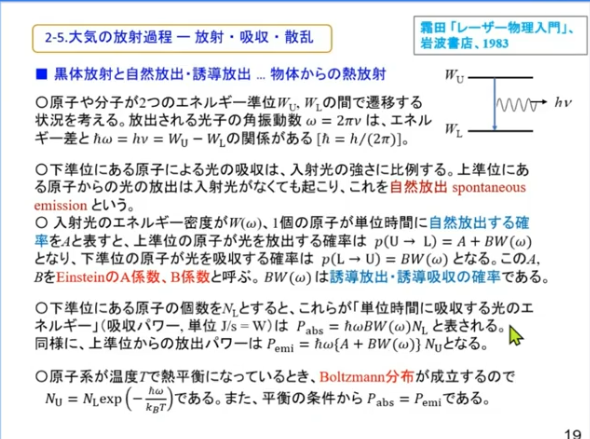

【黒体放射:放射体の絶対温度と放出される電磁波のスペクトル】

黒体放射は放射です。それから自然放出で誘導放出という概念があり、この自然放出と誘導放出が物体からの熱放射を記述しているということになります。

【放射照度と放射輝度 irradiance & radiance】

放射照度と放射輝度の説明です。

【立体角と単位steradian(sr)】

立体角の定義式の説明です。

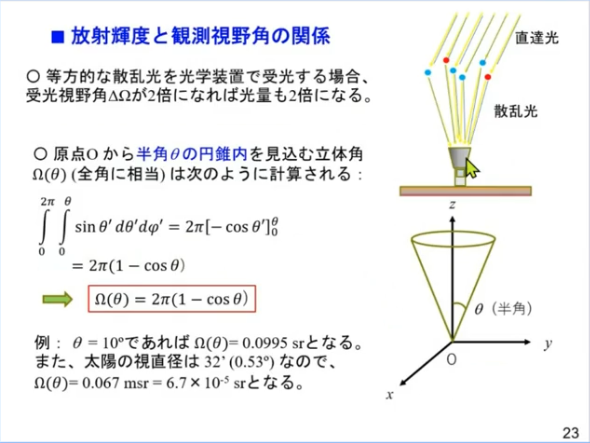

【放射輝度と観測視野角の関係】

放射輝度と観測視野角の関係についての説明です。

【光子エネルギー … eV, cm-1と真空波長λの関係】

エレクトロンボルトっていう単位、WEBナンバーで光子エネルギーを表す場合があります。

【光の吸収・散乱量の定量化 light absorption, light scattering】

基本的な考え方はLambert-Beerの法則です。これは物理だけじゃなく、科学でもおなじみですが、科学の場合はmolあたりに考えたりするので、物理法則の場合はメタインバースで議論してしまえばいいということになります。

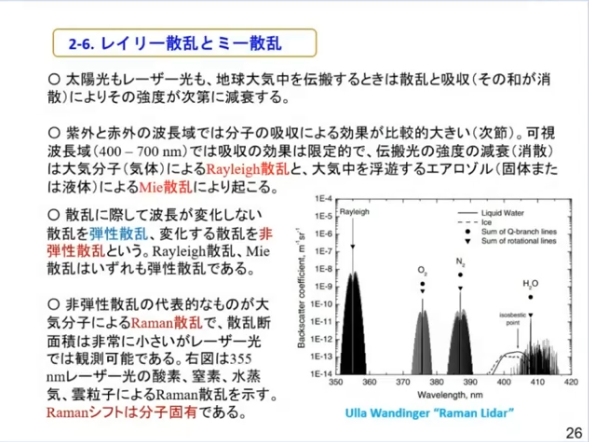

【レイリー散乱とミー散乱】

大気中を太陽光やレーザー光が通るわけですが、散乱と吸収、したがってそのまま消散することによって、その強度は次第に減衰をするということになります。

【Rayleigh散乱の性質】

Rayleigh散乱の性質のまとめです。

【s偏光と p偏光 senkrecht & parallel polarization】

レーザー光はだめなのですが、太陽光やランプ光といった偏光していない光を入れ、そこに斜めにしたガラス板をおきます。そうすると、厳密には100%ではないですが、角度がほぼS偏光に反射して、動かした光はほぼp偏光です。これがブリュースター角という角度で入射すると、完全にs偏光、p偏光ということになります。

【Mie散乱の性質】

Mie散乱の性質のまとめです。

【エアロゾルと視程】

新宿の都庁ビルから富士山が見えた月別日数グラフからエアロゾルと視程についてお話しします。

【視程とエアロゾル消散係数 visibility & aerosol extinction 】

視程の定義の仕方について

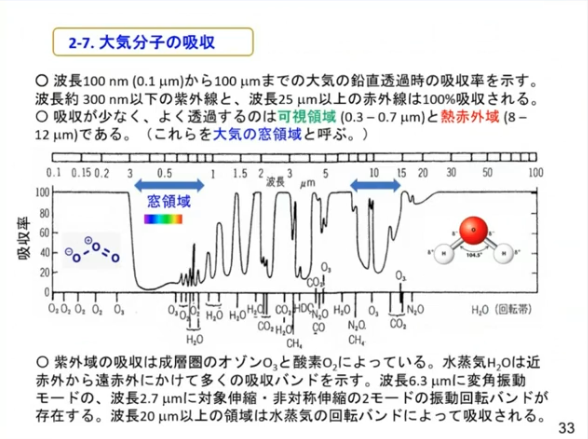

【大気分子の吸収】

大気分子の吸収に関するお話です。

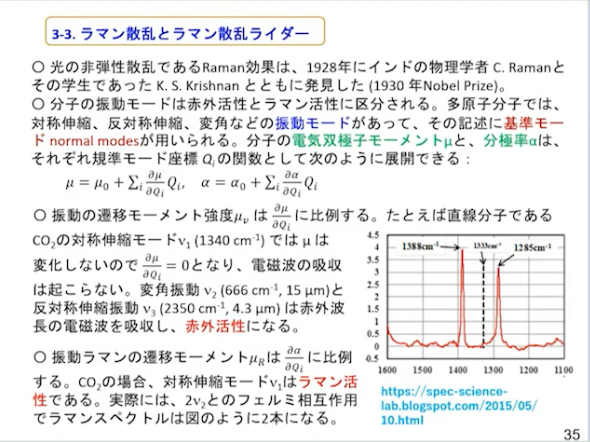

【分子の電子・振動・回転スペクトル】

紫外吸収分子を構成する最外殻の電子が、基底状態という最も安定な状態から一つエネルギーの高い状態(電子励起状態)に遷移するときに紫外線を吸収します。

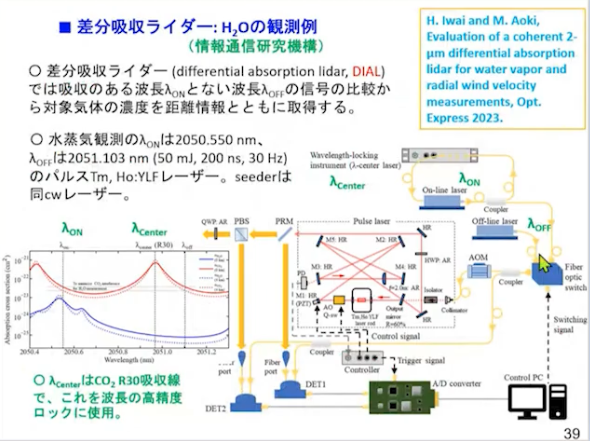

【大気分子による吸収スペクトルの特徴】

大気分子による吸収スペクトルの特徴についての説明です。

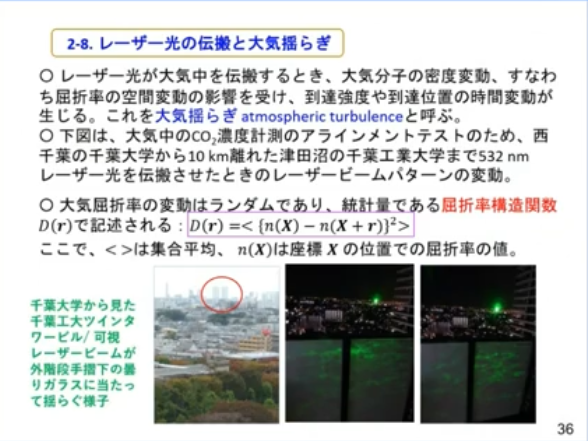

【レーザー光の伝搬と大気揺らぎ】

これまでのお話では、散乱と吸収によって光が消散して弱くなっていくという話でした。それ以外は平行に伝わるかのような印象をお持ちになったかもしれませんが、実はそうではありません。

【屈折率構造定数 2】

kolmogorovの乱流理論についての説明です。

【到達レーザービームの強度変動】

球面波理論を用いた強度変動の説明です。

【到達位置変動 variation of beam arrival position】

到達位置変動についての説明です。

【地表近くの風: 乱流変動の精密測定】

例えば植生の群落ですが、都市ビル群落の基礎はキャノピー層などから成ります。キャノピーとは覆いのことです。そのため風速は局所ごとに大きく異なります。屈折率もそうですが、暖かい空気塊と冷たい空気塊が混在して上下左右前後に乱れながら流れているということになります。

【質疑応答】

Q. ライダーでのオゾンホール測定における水蒸気の関連とその重要性は?

ドップラーライダーとライダー測距

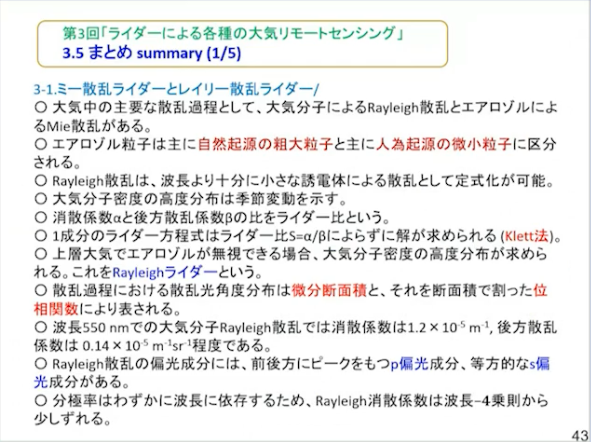

【2.1ミー散乱ライダーとレイリー散乱ライダー】

本日の内容についての概略を説明します。

【大気分子のレイリー散乱:消散係数と後方散乱係数】

【大気分子密度の高度分布の変動】

【1成分のライダー方程式 (Lidar equation – single component) 】

【1成分のライダー方程式の解法 (Klettの方法) 】

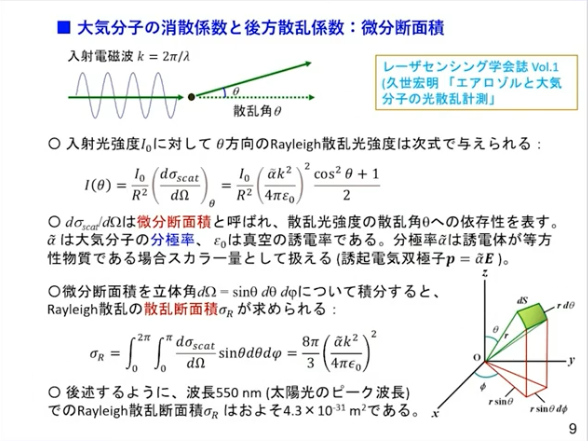

【大気分子の消散係数と後方散乱係数:微分断面積】

【大気分子の消散係数と後方散乱係数】

【レイリー散乱光の偏光成分と波長ー4乗則の補正】

【z軸に沿って入射する偏光したレーザー光がq方向に散乱する強度】

【大気分子のライダー比〖 〗_=_∕_ 】

【大気分子の屈折率と分極率 refractive index and polarizability】

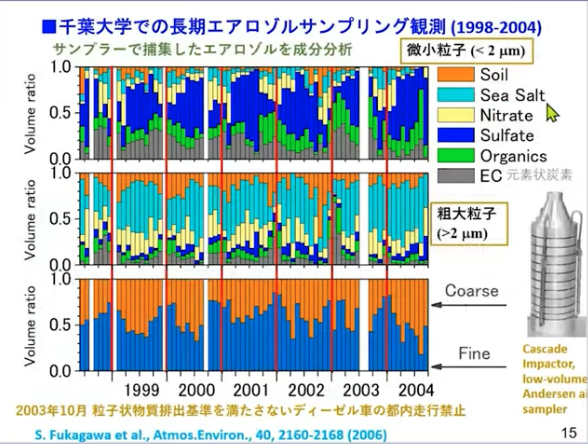

【千葉大学での長期エアロゾルサンプリング観測 (1998-2004)】

【エアロゾルの気候影響 aerosol effects on climate change】

【相対湿度がエアロゾル粒径に与える効果】

【エアロゾルの放射強制力 aerosol radiative forcing】

【代表的なエアロゾルのMie散乱断面積】

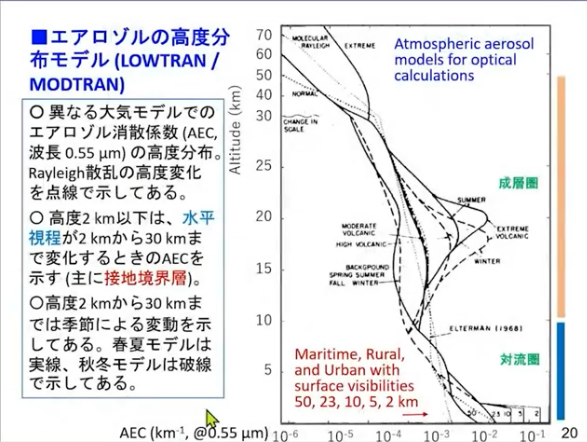

【エアロゾルの高度分布モデル (LOWTRAN / MODTRAN)】

【2成分のライダー方程式 (Lidar equation – double components)】

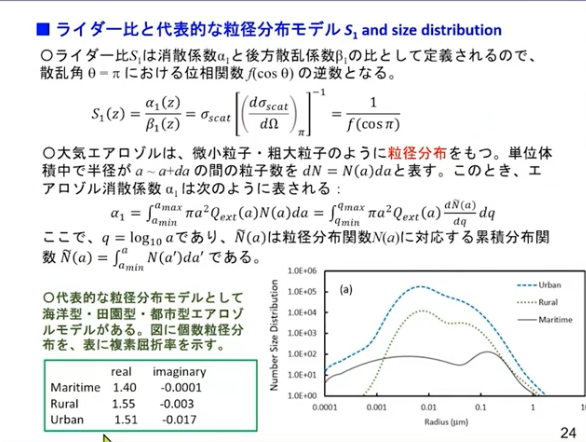

【Mie散乱の位相関数とライダー比 phase function and lidar ratio】

【質疑応答】

ドップラーライダーとライダー測距2

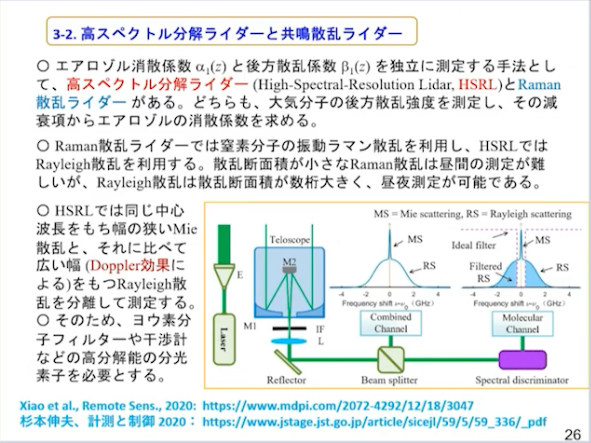

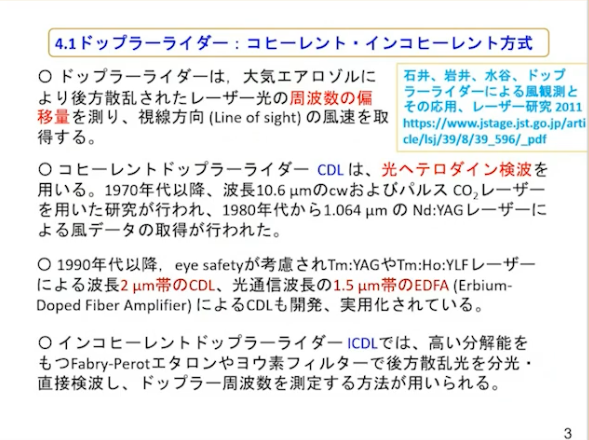

【4-1.ドップラーライダー:コヒーレント・インコヒーレント方式】

まず、ドップラーLIDARのお話からしたいと思います。2つの重要な方式がありまして、コヒーレント方式というコヒーレント方式です。実は、このような計測手法はハードターゲットを使った測距でも有効に使われる方式です。

【coherent Doppler lidar:CDL】

コヒーレントのCDLの解説をします。

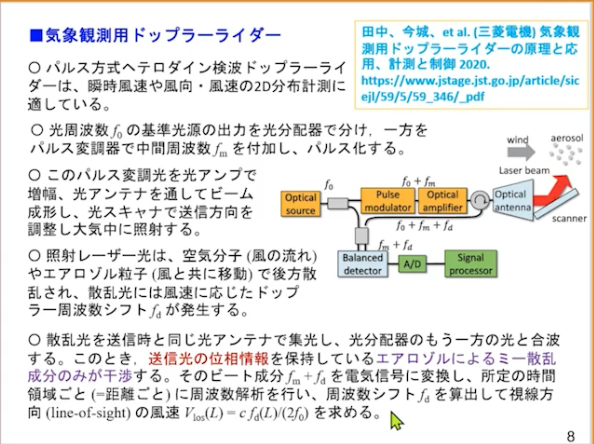

【気象観測用ドップラーライダー】

三菱電機が製作した気象観測用の商用化されたドップラーライダーを用いて、具体的な例をお話をします。

【長距離観測用ドップラーライダー】

もっと遠距離まで観測したいということも当然あり、例えば気象庁のライダーは、30km先まで観測が可能で状況が良ければ200kmまで観測が可能とされています。その場合は何をしなければいけないかというと、高出力のレーザー光が必要になります。

【4.2 レーザー測距の歴史:測量応用から車載ライダーまで】

次のトピックとしてレーザー測距について色々文献を調べ、測量用から車載ライダーまでということで、現在までどういう特色ある研究がなされたかということのレビューを簡単に解説します。

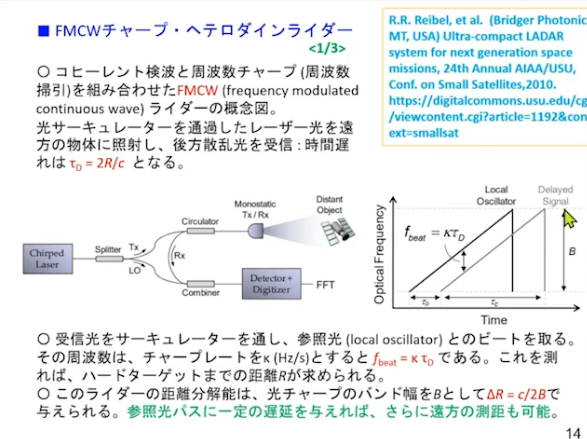

【FMCWチャープ・ヘテロダインライダー】

コヒーレント検波とですね、それから周波数チャープっていうのは時間に沿ってレーザー光の周波数を変えるということにあるわけですけども、それを組み合わせたFMCWライダーということになります。

【4-3. 天体レーザー測距:月や人工衛星までの距離測定】

天体レーザー測距の話をしていきます。

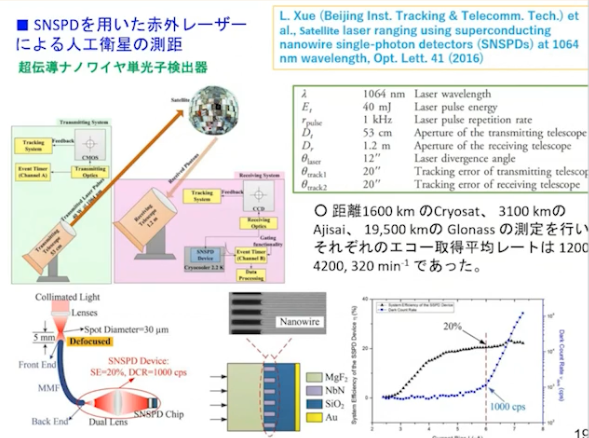

【SNSPDを用いた赤外レーザーによる人工衛星の測距】

地球から月は38万kmですけど、人工衛星は通常はそんなところまで行かないわけです。普通の人工衛星って大体700kmくらいを保っています。

【超伝導ナノワイヤ単光子検出器 SNSPD】

どうやって高効率の低雑音にしてるかっていうと、液体ヘリウム温度を超伝導状態にしているわけです。

そこで受光面の直径を15マイクロメーターにしておきまして、そこに赤外線を当てます。そうすると、超電導状態ではなくなるので、光が当たった瞬間に超伝導状態になくなります。

【衛星と地上局間の光通信】

衛星と地上間の光通信に関しては、2011年のもので興味深い報告が出ていますので、紹介します。

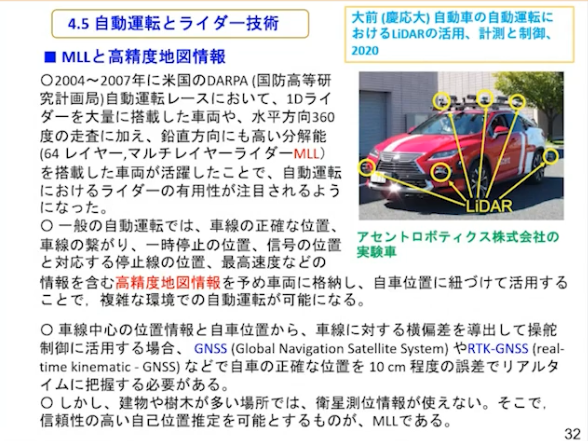

【4-5 自動運転とライダー技術】

自動運転とライダー技術ということで、ライダー技術とそれ以外の技術を含めて今どのような状況かということを少し文献で調べてみました。

【NDTスキャンマッチング】

マルチレイヤーライダーがあったとして、そこに基準点があったとして、それで使われる方式が自己位置推定法というN DTと略称されているものです。

【各社開発の自動運転ライダー】

各社開発してる自動運転ライダーがありまして、ウェブですと出てくる情報は限られていますが代表的なものを紹介します。

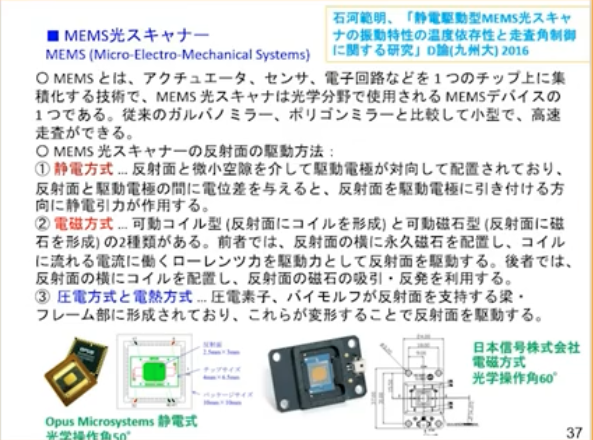

【MEMS光スキャナー】

MEMS(マイクロエレクトロメカニカルシステム)を簡単にご紹介します。

【自動運転車両による走行実験例】

自動運転車両にの道路走行実験例を紹介したいと思います。日本の学会誌で紹介されたもので、名古屋大の赤井さんらによる自動運転におけるライダーの活用です。反射強度は利用しないで、3D点群だけを使ってるということですね。

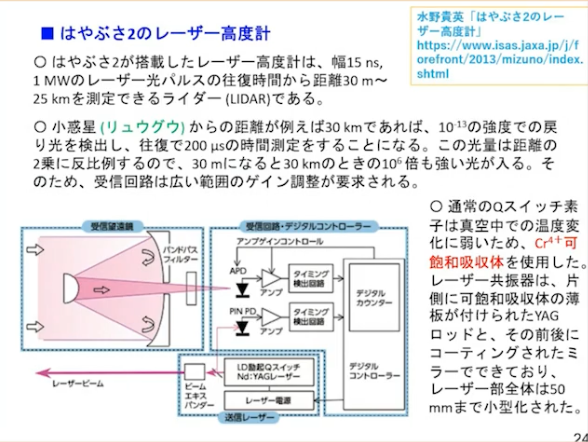

衛星搭載ライダーとレーザー測距の新展開

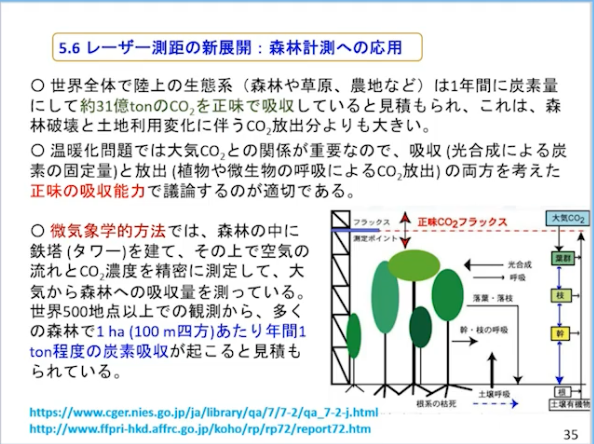

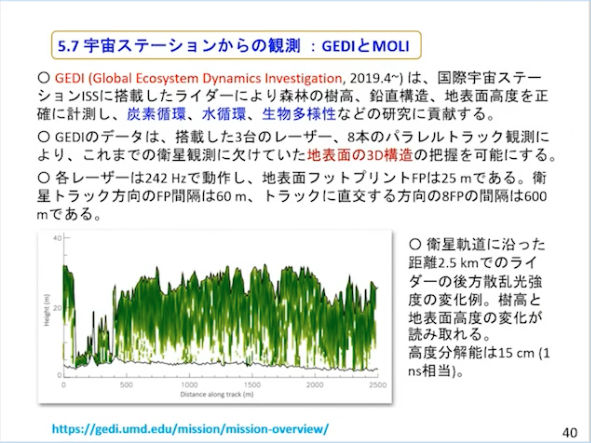

【衛星搭載ライダー:気候変動研究への貢献】

いよいよ第5回ということで最終回となります。

今回のお話は衛星搭載LIDARあるいは測量関係の話、それからモバイルマッピング、レーザー即興、森林計測、についてです。

まずは衛星搭載ライダーの話から始めたいと思います。

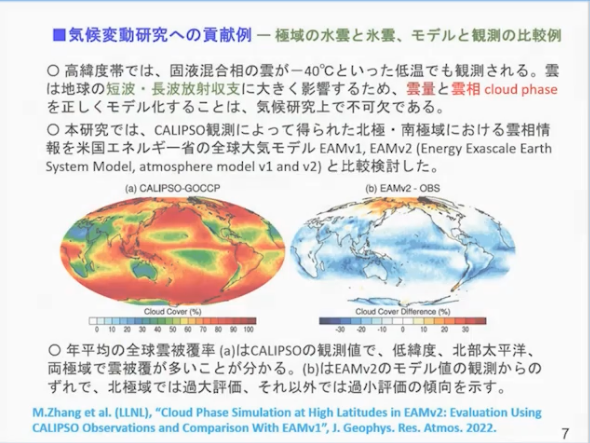

【気候変動研究への貢献例】

今、気候変動が非常に問題になっており5年の上昇で済むかどうかという瀬戸際に来ています。もし1.5ケルビンを超えて2ケルビンになったら、どういう状況なのかっていうのはモデル計算を行っていきます。

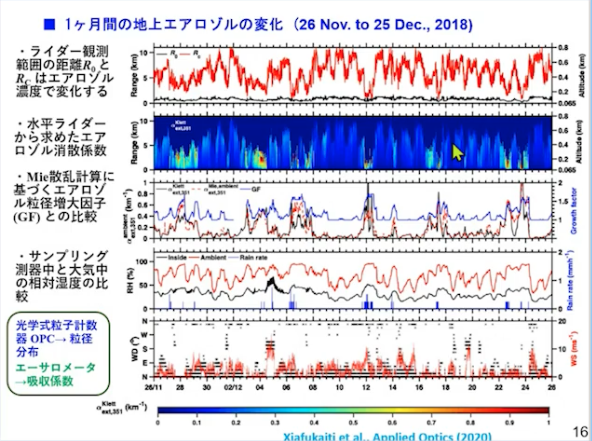

【大気中のエアロゾルと雲のライダー計測】

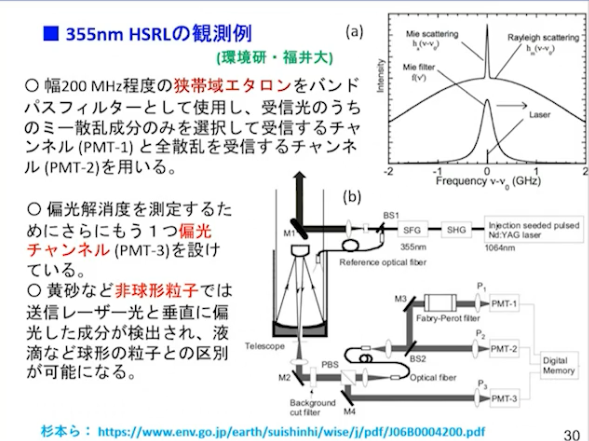

千葉大学で波長のレーザーを使ってLIDAR装置を作り、エアロゾルと雲の観測を行ってきました。今のスペースライダーの話と関係がありますので、今回はそれをご紹介をさせていただきます。

【地上レーザスキャナTLS】

今回のお話は地上レーザースキャナーです。

例えば工事現場では、非常に迅速に、かつ正確なデータを3日前後で取得をするため、この地上レーザースキャナー、アストリアレーザー付のベッドでTLSが使われています。

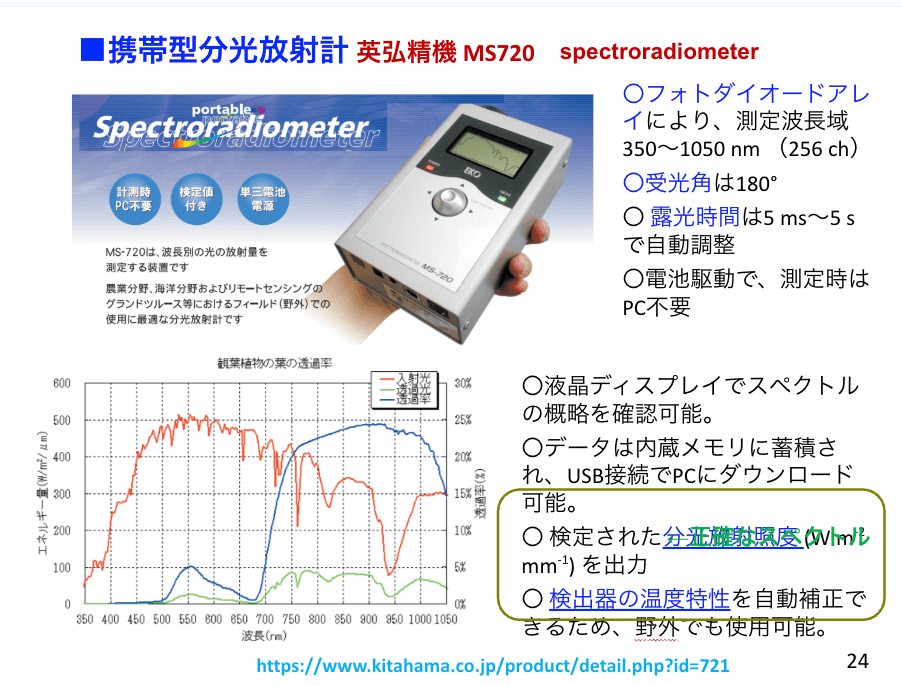

【携帯型分光放射計とBRDFの計測法】

携帯型分光放射計を使って反射率の測定を行っていますが、これはフォトダイオードアレイを使っており、可視光を含む被害サンゴ0から赤外線57メーターまで256チャンネルで観測ができます。

今回は携帯型分光放射計とBRDFの計測法についてお話していきます。

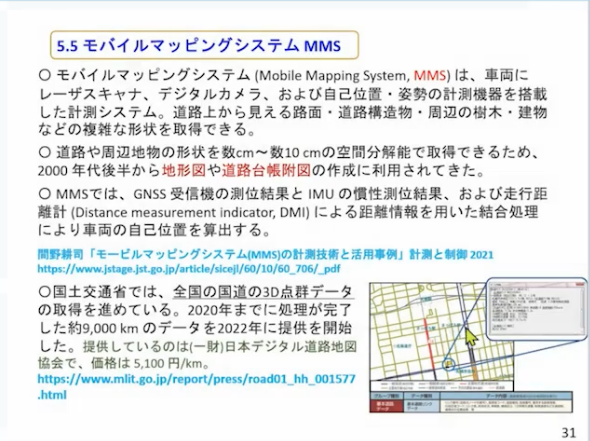

【モバイルマッピングシステム MMS】

今回はモバイルマッピングシステムについてのお話です。

LIDARを使った測定、GNSS、事実上成功法則、それから車の場合は走行距離計、DMPと、こういうような距離情報を測るような装置もあります。そういうものを総合的に使ってモバイルマッピングシステムができあがっています。

レーザー・光学の動画学習サービス OptiVideo

豊富なレーザー・光学の動画コンテンツが定額で見放題で、他では聞けない有名な先生の講義が視聴可能です。

労働安全衛生法やJIS C6802を網羅したレーザー安全の講義内容を発信。

使用者、管理者にマストな、あらゆる危険に備える知識を「OptiVideo」で学べます。

また、月1回以上のWebセミナー講習が無料で聴講可能です。