偏光強度安定化 とは

QSは、P偏光、S偏光の2つの発振モードを持つレーザーチューブを使用し、偏光強度安定化法を用いた周波数安定化を行う事で、

- 10-9の周波数安定性

- 広い安定化動作範囲

を実現しています。

偏光強度安定化 の原理

偏光強度安定化法とは出力光中に存在する2偏光(P偏光、S偏光)を分離して検知し、両者の強度比が一定になるように制御を行う安定化法です。

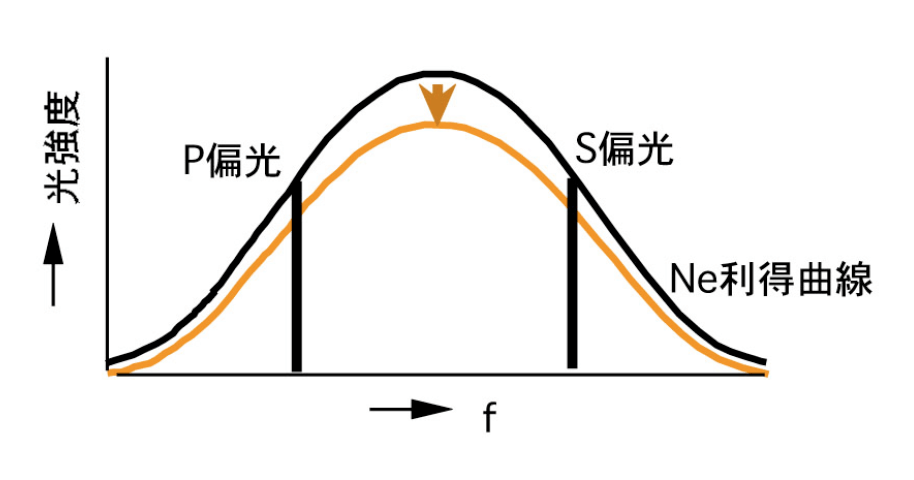

Ne利得曲線(ゲインカーブ)は、短期的には温度変化、長期的にはガス抜け等の経時変化により、大きさが変化します(図1)。

1つの偏光強度を一定にする安定化法では、Ne利得曲線(ゲインカーブ)の変化に伴って周波数安定点が変動してしまいますが、偏光強度安定化法では、Ne利得曲線(ゲインカーブ)変化によるP、S両偏光強度変化はキャンセルされ周波数安定点の変動を抑えられます。

偏光強度安定化 の概要

QSの装置構成(図2)に沿って、安定化制御を解説します。

- バックビーム中の2偏光を偏光ビーム分割器(PBS)で分離し、各々の光強度Ip、IsをPiNフォトダイオード(PD)で検出

- 安定化回路では、Ip/Is=一定になるようにフィードバックを実施

安定化制御を支える技術

環境温度変化に強い2段階の安定化制御

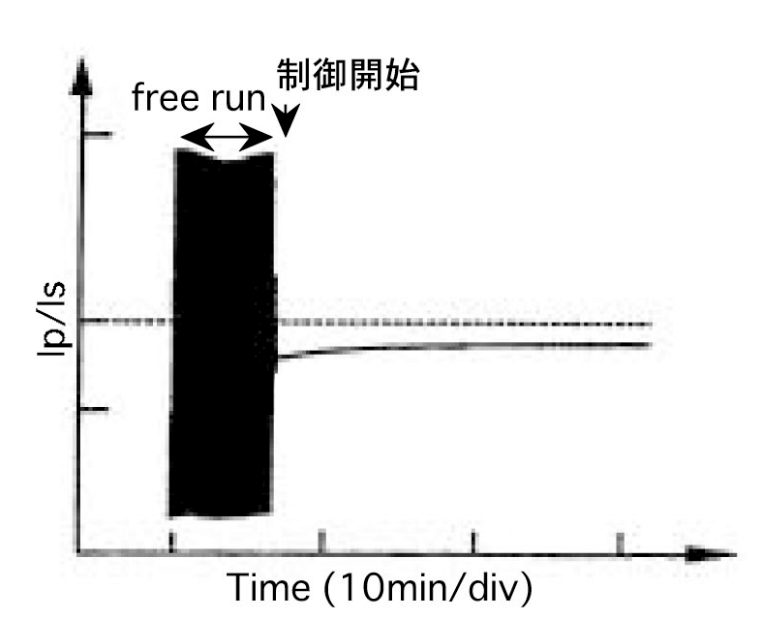

QSでは、① 通常の比例制御、② 独自の非線形ゲイン積分制御、の2段階の制御を用いて、環境温度の変化によらずlp/ls信号を一定値にロックします。通常の比例制御のみだと、lp/ls信号は環境温度の変化により変動します(図3(a))。

2段階の制御を用いて環境温度変化の影響を受けにくいように設計しています(図3(b))。

図3 安定化制御の比較

安定化動作温度範囲を広げる2ヒーター方式の採用

QSはメイン、サブ、2系統のヒーターを有しています。安定化制御はメインヒーターで行い、サブヒーターでは環境温度変化の補償を行います。2系統のヒーターにより、「2段階の安定化制御」の有効動作温度範囲を広げています。

弊社測定では、制御中の環境温度変化が±20℃の広い範囲で上記「2段階の安定化制御」の有効動作を確認しています(25℃環境での安定化制御開始にて)。

優れた周波数安定性

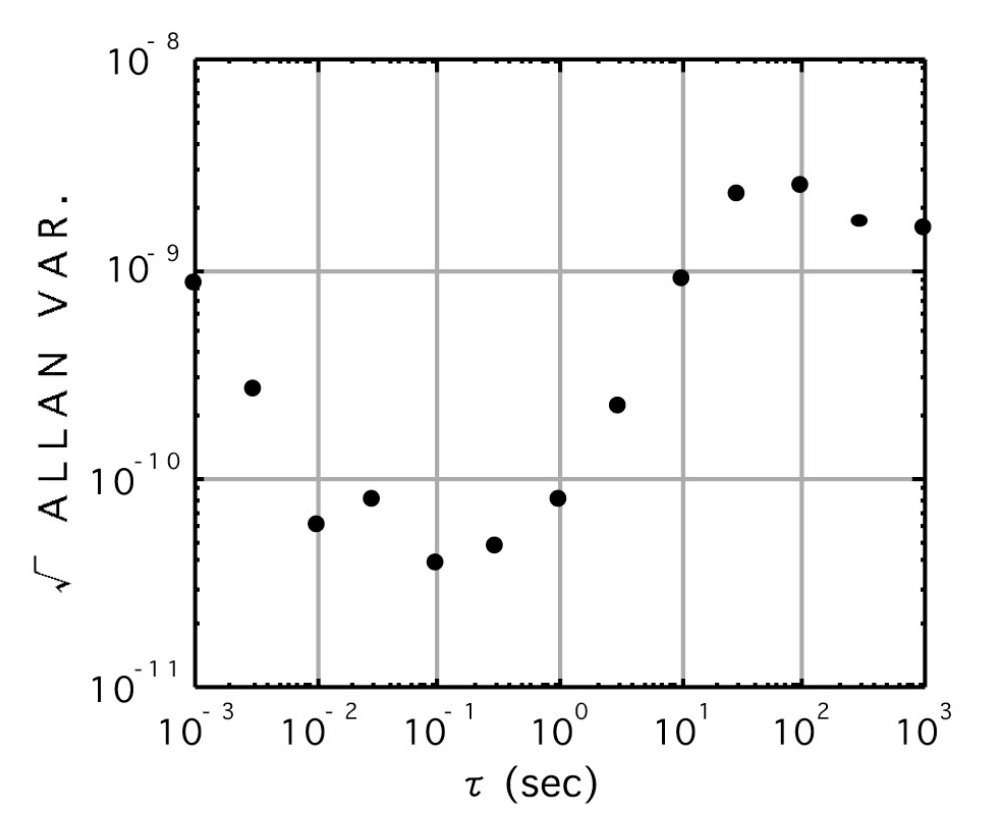

以上の安定化制御技術を用いる事で、QSでは幅広い時間間隔(0.001秒間隔〜10秒間隔)で10-9の高い安定性を実現しています。